Ja, das ist Mick Jagger. Anton Corbijn hat ihn 1996 in Glasgow aufgenommen. Foto: Anton Corbijn 2018 / courtesy Schirmer/Mosel

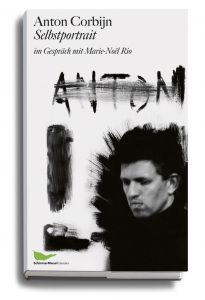

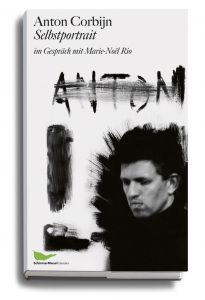

Guten Tee kochen kann er jedenfalls nicht. Unter anderem das erfährt man über Anton Corbijn in dem kleinen Band „Selbstportrait“, in dem der Holländer auf sein Innenleben blickt und auf seine Arbeit; die kennen wohl auch jene, die mit seinem Namen nichts anfangen können. Als Fotograf hat Corbijn unzählige Künstler aufgenommen (meist in kontrastreichem Schwarzweiß): Frank Sinatra, Nirvana, Björk, James Last, Luciano Pavarotti, David Bowie, Clint Eastwood, Gerhard Richter und viele, wirklich viele mehr. Für Depeche Mode, U2 und Herbert Grönemeyer wurde er in Sachen Optik eine Art künstlerischer Leiter, der vorübergehend den gesamten Auftritt konzipiert hat – Fotos, CD-Hüllen, Bühnendesign. Videoclips drehte er für so unterschiedliche Künstler wie Nick Cave oder die Rainbirds, Johnny Cash und Metallica, Roxette und Coldplay. Und fürs Kino inszenierte er unter anderem das Joy-Division-Bandporträt „Control“, die eigenwillige Killerballade „The American“ mit George Clooney und den Agentenfilm „Most wanted man“ mit Philip Seymour Hoffman. Das arbeitssatte Künstlerleben eines fliegenden Holländers.

Corbijns Tee ist nicht der beste

Mittlerweile ist Corbijn Mitte 60 und lebt nach knapp drei Dekaden in London (mit Herbert Grönemeyer als Nachbar, wodurch ihre Zusammenarbeit begann) nun in Den Haag. Dort hat ihn die Journalistin Marie Noel-Rio zu seinem Leben befragt. Das Ergebnis ist dieser kleine, feine Band, eine Verbindung aus knappem Text (39 Seiten) und 24 Fotografien, auf die sich Corbijn im Text zum Teil bezieht – darunter Robert DeNiro, Nina Hagen, Marianne Faithfull und er selbst. Noel-Rio ließ den Künstler erzählen, man trank Corbijns mauen Tee – „so wie ihn Jungs zubereiten: mit nicht ganz heißem Wasser und mit Teebeuteln“, wie die Journalistin protokolliert. Das Erzählte hat sie zusammengefasst und „lediglich ein bisschen Ordnung hineingebracht“.

Als ob in Holland alles einfacher wäre

Corbijn erzählt da etwa vom Gefühl einer gewissen Heimatlosigkeit, das ihn stets treu begleitet. Die Hälfte seines Lebens hat er im Ausland verbracht, vor allem in England, viel auf Reisen – meist plagte ihn da eine Sehnsucht nach der alten Heimat, die „Vorstellung, dass die Dinge einfach sind in Holland“; eine stille, etwas diffuse Sehnsucht, die sich nun in Den Haag nicht erfüllt hat. Ein bisschen schwierig ist es halt überall. In England, seinem Sehnsuchtsort, als er fürchtete, nie aus den Niederlanden herauszukommen, schätzt er vor allem die Haltung der Briten, auf die Dinge und Unbilden des Lebens mit Humor und einer gewissen Distanz zu reagieren. In England ziele etwa die Frage, wie es einem gehe, nicht auf eine wirklich ehrliche Antwort ab. Das habe seine Vorzüge, findet Corbijn, der emotional lieber für sich bleibt. In den Niederlanden ist „alles so aufrichtig, so rechtschaffen und wirklich selbstzentriert“.

David Bowie, fotografiert 1980 in New York. Foto: Anton Corbijn 2018 / courtesy Schirmer/Mosel

Die Fotografie, die Corbijn Weltruhm einbrachte, war bloß ein Mittel zum Zweck: nämlich dem nahezukommen, was ihn von früh auf wirklich interessierte: Musik und Musiker. Fotografie also als eine „List, ins Gelobte Land zu kommen“. Aber an Kunsthochschulen kam er nicht unter, es reichte immerhin zu einer Technischen Hochschule mit Fotokurs. Von seiner Arbeit leben konnte er in den Niederlanden allerdings erstmal nicht, denn „die Leute mochten meine Fotos nicht wirklich“. Mit 25 brach er auf nach England, ohne Job oder Geld – aber schon an seinem zwölften Tag in London nahm er seine damalige Lieblingsband auf, die 28 Jahre später auch Thema seines ersten Kinofilm wurde: die Düsterrock-Band Joy Division. Auf dem Schwarzweißbild von 1979, auch im Buch zu sehen, aufgenommen in einer U-Bahn, drehen drei Musiker der Kamera den Rücken zu; nur Sänger Ian Curtis blickt gerade noch über seine Schulter in Richtung Linse. Das Gegenteil von Glamour oder kerniger Rock-Optik und heute ein legendäres Foto, das eine Band und ihre Zeit treffend widerspiegelt. „Niemand mochte dieses Foto“, sagt Corbijn, „bis sich Ian Curtis einige Zeit später das Leben nahm, da wollten es alle Magazine veröffentlichen.“

„Ich habe nie einen Plan verfolgt“

Fünf Jahre lang war Corbijn Cheffotograf des „New Musical Express“, damals das stil- und meinungsbildende Pop-Zentralorgan. Eine wichtige Stelle mit ärmlichem Gehalt in einer teuren Stadt, aber, so sagt es Corbijn, „ich bin Protestant genug, um nicht unterzugehen“ – ein Satz, bei dem man gerne sein Gesicht gesehen hätte, um zu wissen, wie ernst oder unernst er das meint. Den ihn selbst überraschenden Weg zum Kino („Ich habe nie einen Plan verfolgt“) ebnete ihm die Arbeit als Regisseur von Videoclips, deren größte Schwierigkeit für den introvertierten Corbijn darin lag und liegt, nicht alleine vor sich hinarbeiten zu können. Das größte Ziel: Seine Kinobilder sollen nicht so aussehen wie seine Fotografien. Die größten Inspirationen: Der französische Komik-Feingeist Jacques Tati und der russische Regisseur Andrej Tarkowski („Solaris“, „Stalker“).

„Ich bin da. Das ist alles“

Für Musik und Musiker interessiert sich Corbijn heute deutlich weniger, bei ihnen herrschten nur noch großes Geschäft und Social-Media-Hysterie, sagt er im Buch. Ein klassischer Fall vom Älteren, der die Popkultur der Jüngeren nicht mehr versteht? Sei’s drum – er fotografiert heute lieber Maler, „bei ihnen treffe ich auf die meisten Geheimnisse“. In Zukunft will er es sich wieder stärker dem Kino widmen – diese Art, „diese visuelle Sprache zu denken“, will er besser verstehen lernen. Und Schwarzweiß soll es wieder werden, wie in seinem Debüt „Control“.

Altersmilde oder ein Blick zurück in Nostalgie sind Corbijns Sache nicht – auch als Mittsechziger sieht er sich noch als Suchenden und schließt den Band charmant so: „Ich habe keine Vorstellung davon, an welchem Punkt meines Lebens ich mich befinde. Ich bin da. Das ist alles.“

Anton Corbijn: Selbstportrait. Im Gespräch mit Marie-Noel Rio. Schirmer Mosel, 96 Seiten, 24 Abbildungen, 22 Euro.

Foto: Anton Corbijn 2018 / courtesy Schirmer/Mosel

Neueste Kommentare