Andreas Pflüger (66) ist in Saarbrücken aufgewachsen. Nach dem Abbruch eines Theologie- und Philosophiestudiums arbeitete er als Taxifahrer, Möbelverkäufer und Koch, schrieb Hörspiele und viele Drehbücher, darunter 27 „Tatorte“. Sein jüngster Roman ist „Wie Sterben geht“. Foto: Stefan Klüter

Der saarländische Autor Andreas Pflüger schreibt über seine 77 liebsten Filme. In dem hinreißenden Band „Herzschlagkino“ erfährt man einiges über die Filme – aber auch viel über Pflüger selbst. Wieso hatte „Alien“ romantische Wirkung? Und wieso rief Götz George bei seinen Eltern an?

Manchmal ist das so mit dem Kino. Man geht rein – und kommt ein bisschen größer wieder heraus. So war das auch bei Andreas Pflüger. Als ersten Film im Kino schaute er sich in Saarbrücken „Todesgrüße aus Shanghai“ an, ein Epos der stählernen Handkanten und spitzen Schreie von Bruce Lee, den übrigens in der deutschen Fassung Elmar Wepper wunderbar kernig spricht. Pflüger war damals 15, aber nach dem Film „kein Junge mehr, sondern ein brandgefährlicher Kerl; jedenfalls fühlte ich mich so“. Dass er später mal über Jahrzehnte hinweg Drehbücher schreiben würde, konnte er damals nicht wissen. Aber er wusste, so schreibt er es im Vorwort dieses Buchs, was er am Kino liebt: „Wenn der Vorhang aufgeht, will ich überwältigt werden, vom Sound, der Musik, von Bildern zu groß für die Leinwand.“ So sei aus ihm „ein Hollywood-Junkie“ geworden, „fürs gepflegte Kammerspiel bin ich verloren“.

Kein Polieren unbekannter Perlen

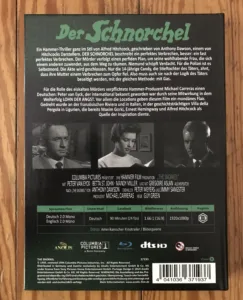

77 seiner liebsten Filme hat der saarländische Schriftsteller zusammengetragen, die meisten kommen im weitesten Sinne aus Hollywood, eine Handvoll aus Europa – „Diva“ etwa oder „Sommer vorm Balkon“. Pflüger will keine unbekannten Perlen polieren oder mit Geheimtipp-Nischenwissen angeben, die meisten Filme haben Klassiker-Status. Pflüger weiß, dass man bei Kalibern wie „The Shining“, „Das Schweigen der Lämmer“ oder „GoodFellas“ nicht mehr den Inhalt erklären muss – das wäre Ressourcen-Verschwendung. Vielmehr geht er die Filme aus anderen Perspektiven an, oft autobiografisch und gerne mit wohligen Abschweifungen; bei „Alien“ etwa geht es nur am Rande um HR Gigers Weltallmonster. Sondern vor allem um Elke, Pflügers damalige Kommilitonin, „mit so einem winzigen schwarzen Dingsbums auf der Wange und einem Lispeln, das mich verrückt machte“. Der galaktische Schrecken beim gemeinsamen Kinobesuch, der ersten Verabredung, führt dazu, dass Elke nicht alleine nach Hause gehen will. Der Rest ist Geschichte. Allerdings eine ziemlich kurze. Nach drei Wochen interessiert Elke sich deutlich stärker für „einen Typen, der einen roten Alfa Spider fuhr und Vergil auf Latein zitierte“.

Auch Familiäres erfährt man – etwa, bei Pflügers Text zum Film „Shine“, dass seine Eltern nach seinem abgebrochenen Theologie-Studium und dem Wunsch, Autor zu werden, Schlimmstes befürchten, was den Lebensunterhalt angeht. Sie fragen aber lieber nicht mehr nach. Doch als er mal wieder zu Besuch aus Berlin da ist, klingelt beim Sonntagsbraten das Telefon. Die Mutter erbleicht rasant, denn es meldet sich Götz George; er will Pflüger sprechen, wohl wegen eines Drehbuchs. Fortan sorgen sich die Eltern nicht mehr, und der Vater fragt zum ersten Mal: „Erzähl mal, was Du so machst.“

„Wehwehchen von Autoren mit vierstelligen Auflagen“

Um Pflügers Arbeit als Autor geht es in den Filmbetrachtungen, ums Handwerk an sich, „das gerne gering geschätzt wird – aber nur von denen, die es nicht beherrschen“. Ein Autor etwa wie John Grisham, dessen Roman „Die Firma“ mit Tom Cruise verfilmt wurde, halte literarischen Stil und Rhythmus offensichtlich für „Wehwehchen von Autoren mit vierstelligen Auflagen“. Aber von seinen Plots könne man viel lernen, da sei Grisham so versiert wie ein „Waschbär beim Eierklauen“. Ebenso bewundert Pflüger an der dunklen Hollywood-Satire „Barton Fink“ der Coen-Brüder, dass in deren Drehbuch „nichts zu viel ist“. Gerade das sei eine besonders schwierige Kunst.

Ab jetzt keine Drehbücher mehr

Eine Schreibblockade, wie sie ein Autor in „Wonder Boys“ durchleidet (gespielt von Michael Douglas), erlebte er bisher fünf Mal, man „tut sich selbst leid und hasst die ganze Welt“. Zumindest eine Hürde im Arbeitsleben hat Pflüger aus dem Weg geräumt – die Diskussionen mit Produzentinnen und Produzenten bei Film und Fernsehen. Ein Produzent, unzufrieden mit einer ersten Drehbuchfassung, bat ihn, ihm doch einfach dieses „Pflüger-Feeling“ zu geben. „Das war fünf Minuten bevor ich beschloss, nur noch Romane zu schreiben.“

Clint der Große

Clint Eastwood hat es Pflüger bei den 77 Filmen am meisten angetan – sei es als Darsteller, Regisseur oder, meist, beides. Vier Mal taucht er auf, noch vor den Regisseuren Ridley Scott und Stanley Kubrick, dessen „Uhrwerk Orange“ er einst im Saarbrücker „Scala“ sah, der heutigen „Camera Zwo“. Keinen anderen Eastwood-Film hat er öfter gesehen als dessen Regie-Arbeit „Mystic River“, 30 oder 40 Mal – er ist sogar enttäuscht, wenn er ihn im Fernsehen verpasst. Bei Eastwood liebt er den Minimalismus, das ökonomische Erzählen, dieses „Nichts ist zu viel“ wie bei „Barton Fink“ der Coens.

Kinos in Saarbrücken, Brüssel, Moskau

Auch in verschiedene Kinos führt uns Pflüger, nicht nur in Saarbrücken, auch nach Paris: Dort lebt er Ende der 1970er für einige Zeit, schaut „Dr. Seltsam“ in einem Programmkino, „in dem es immer nach nassem Hund mit einem Quäntchen Knofi“ riecht und in das man am besten ein Kissen mitbringt, da die Bestuhlung schon kraftvoll durchgesessen ist. „Apocalypse Now“ sieht er auf Interrail-Reise in einem „abgerockten Brüsseler Bahnhofskino“; verstanden habe er den Film erst Jahre später. Den Westernklassiker „Die glorreichen Sieben“ schaut er sich 1993 im überheizten Rossija-Kino am Puschkinplatz in Moskau an; der US-Ton läuft im Hintergrund – und im Vordergrund „ein russisches Voiceover, jede Rolle von derselben Frau gesprochen. Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“ Am Film mag Pflüger alles, auch Darsteller Horst Buchholz. Den lernt er später bei der Berlinale kennen; Buchholz habe einen „spektakulär versifften Flokati-Mantel“ getragen und viel geraucht, „ich glaube, er hat seine Kippen samt Filter gegessen. Ein Lachen wie ein Betonmischer.“ Aber die Buchholzschen Hollywood-Geschichten an diesem Abend klingen für Pflüger ehrlich, „er tat nicht, als hätte sein Stern in der Stadt der Engel hell gestrahlt“. Als Buchholz geht, hinterlässt er einen Geruch nach Mottenkugeln. Das ist schon große Kunst, wie Pflüger hier in einem kleinen Textabsatz einen melancholischen, zugleich unsentimentalen Abgesang auf eine schwierige Karriere anstimmt.

„Da lernt man beten“

Insgesamt kann man sich bei der Lektüre auch auf Pflügers Händchen für kernige Sätze und Pointen verlassen: Angesichts der damaligen Verrisse für den Science-Fiction-Film-Noir „Blade Runner“ bemerkt er lakonisch: „Die Ewigkeit schert sich nicht um Rezensionen.“ Bei „Silverado“ versucht er Western-Hasser zu bekehren, denn diese Filme seien ja auch bloß „Dramen, in denen Pferde mitspielen“. Angesichts des deutschen Films „Fanfaren der Liebe“, einer Art Pendant zu Billy Wilders „Manche mögen’s heiß“ warnt er lakonisch: „Da lernt man beten.“ Aber auch sich selbst schont er nicht und gibt zu, angesichts von Brad Pitts Auftritt in „Thelma & Louise“ prophezeit zu haben, dass „der Kerl in der Versenkung verschwindet“. Man kann ja mal daneben liegen – was uns zu „Manche mögen’s heiß“ zurückführt und zu dessen letztem Dialogsatz. Es ist eben niemand vollkommen.

Andreas Pflüger: Herzschlagkino. 77 Filme fürs Leben.

Arche, 165 Seiten, 17 Euro.

Info: www.andreaspflueger.de

Neueste Kommentare