Der Saarbrücker Musiker Stephan Mathieu, jetzt ein sehr gesuchter Mastering Engineer mit Studio in Bonn. Foto: Caro Mikalef

Der Saarbrücker Stephan Mathieu war mit seiner elektroakustischen Musik über Jahre erfolgreich – bis er mit dem Komponieren aufhörte, die letzten Alben verkaufte und seine Arbeiten aus dem Streaming-Angebot löschte. Ein radikaler Schritt? Nein, findet Mathieu.

Es ist nicht einfach zu erklären. Eigentlich nimmt Stephan Mathieu aus Saarbrücken keine eigene Musik mehr auf; außerdem hat er alle seine Aufnahmen aus dem Streaming-Angebot herausgenommen. Seine um die 50 Alben und EPs presst er nicht nach. Tabula rasa. Und doch ist gerade ein Album herausgekommen, wenn auch ohne sein Zutun. Und obwohl der Saarbrücker keine Musik, keine Klangkunst mehr aufnimmt, ist der 55-Jährige doch täglich (und oft auch nächtlich) in seinem Bonner Tonstudio sehr beschäftigt – wohl mehr als je zuvor.

Stephan Mathieu erklärt, wie das alles zusammenpasst. Über Jahre war er mit seiner elektroakustischen, eigenwilligen, bisweilen meditativen Musik international erfolgreich; seine Arbeiten veröffentlichte er seit 2012 über sein eigenes Label mit dem schönen Namen „Schwebung“. Doch im September 2022 machte er einen radikalen Schritt und zog seine Musik aus dem Verkehr, auch im Streaming. „Meine Stücke dauern manchmal eine ganze Stunde lang. Beim Streaming ist die Aufmerksamkeitsspanne kurz, da wird schnell zum nächsten Stück weitergeklickt.“ Zu dieser Kultur der Schnelllebigkeit wollte er nicht beitragen, „die Konsequenz daraus ist, das Ganze verschwinden zu lassen“, sagt Mathieu – und lacht. Tragisch findet er das alles nicht, denn seine Interessen haben sich verschoben. „Und ich mag die Idee: Ein Werk darf auch verschwinden.“

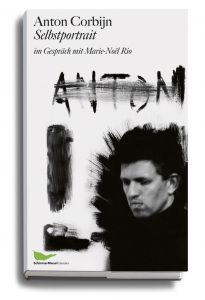

„Wandermüde“ von Stephan Mathieu und David Sylvian

Aufgetaucht ist allerdings gerade ein Album als Wiederveröffentlichung, das vor zehn Jahren erstmals erschien – und jetzt der Grund, dass Mathieu nach einigen Jahren wieder ein Interview gibt: „Wandermüde“, eine Zusammenarbeit von Mathieu und David Sylvian. Jener Engländer war mit seiner Band Japan in den 1980ern ein großer Popstar, wandte sich solo aber rasch von üblichen Musikstrukturen ab und dem Experimentellen zu, arbeitete unter anderem mit Holger Czukay von der deutschen Avantgarde-Band Can. 2011 stieß Sylvian auf Mathieus Musik: „Er schrieb mir, dass er meine Musik sehr mag“, sagt er, „das war schon eine große Sache, denn Japan und Sylvians erste Solo-Aufnahmen waren sehr wichtig für mich“.

„Wandermüde“ heißt das Album von David Sylvian und Stephan Mathieu. Vor zehn Jahren erschienen und vergriffen, wird es jetzt vom Label Grönland wieder veröffentlicht. Mathieu und Sylvian haben nach einem „heftigen Crash“ keinen Kontakt mehr. Foto: Grönland

Der Brite lud den Saarbrücker zum norwegischen Punkt Festival in Kristiansand ein, mit einer besonderen Aufgabe: Während Sylvian konzertierte, remixte, überarbeitete und verfremdete Mathieu per Computer die Live-Aufnahmen, die dann einem anderen Publikum in einem anderen Saal vorgespielt wurden. „Das Ergebnis hat Sylvian gefallen, er fragte mich dann, ob ich sein Album ‚Blemish‘ neu bearbeiten wolle.“ Mathieu wollte, und so schickte Sylvian ihm einige der Instrumentalspuren seines 2003er Albums, vor allem Gitarrenimprovisationen von ihm selbst, Derek Bailey und Christian Fennesz. Aus denen formte Mathieu dann „Wandermüde“, unabhängig von Sylvian: ein fließendes, pulsierendes, atmosphärisches Instrumentalwerk. Mit dem Original-Album hat das nur wenig zu tun – was ja auch Sinn der Sache ist.

„Das war alles in allem ein wirklich schlechtes Erlebnis“

Herbert Grönemeyers Label Grönland, das sich unter anderem um die Arbeiten des legendären Produzenten (und ehemaligen SR-Tontechnikers) Conny Plank kümmert, bringt die klassischen Sylvian-Alben neu heraus, eben auch „Wandermüde“. Natürlich freut sich Mathieu jetzt über die Wiederveröffentlichung. Und doch: Spricht man mit ihm über David Sylvian, spürt man eine gewisse Zurückhaltung – es lässt sich heraushören, dass eine spätere Tournee mit Sylvian, Mathieu und Gitarrist Christian Fennesz eine Rolle spielt bei Mathieus Rückzug vom Musikmachen, vielleicht sogar der Anfang von dessen Ende war. „Das war alles in allem ein wirklich schlechtes Erlebnis“, sagt er, „ein heftiger Crash zwischen drei sehr unterschiedlichen Herangehensweisen, um ähnliche Ziele zu erreichen“. Kontakt hatten Mathieu und Sylvian seitdem nicht mehr, auch nicht im Rahmen der „Wandermüde“-Wiederveröffentlichung.

Seit 2017 nimmt Mathieu keine eigene Musik mehr auf und hat sich ganz einer Studioarbeit für Andere verschrieben, die man erklären muss: Mastering. „Das ist der letzte kreative Schritt, bevor ein Album oder ein Stück veröffentlicht wird. Ich stelle das Reproduktionsmaster her und bin so die letzte Kontrollinstanz, bevor ein Werk in die Welt entlassen wird.“ Wie sehr Mathieu eingreift, hängt vom Ausgangsmaterial ab. „Manche Projekte muss ich komplett auf den Kopf stellen, bei anderen geht es nur noch um den Feinschliff, die letzten fünf bis zehn Prozent, bevor etwas toll klingt. Der Großteil meiner Projekte liegt zwischen diesen beiden Extremen.“

Mathieu, Vater von drei Kindern, lebt seit zehn Jahren in Bonn, aus familiären Gründen („Bonn hatte ich eigentlich nie auf dem Zettel“); den Großteil der 1990er hatte er in Berlin als Schlagzeuger verbracht, bevor er wieder nach Saarbrücken ging. 1999 verlieh ihm die Stadt einen Förderpreis, 2001 bis 2005 lehrte er an der Hochschule für Bildende Künste (HBK).

Das sonnige Heimstudio

In Bonn hat sich Mathieu über Jahre ein Mastering-Studio eingerichtet, das seit 2021 fertiggestellt ist und in dem er auch wohnt. „Ein akustisch wahnsinnig guter Raum. Ich höre hier gleich, ob es an etwas mangelt, was besonders gelungen ist und in welche Richtung ich das Material drehen kann, damit es die Vision meiner Artists und Labels perfekt transportiert. Viele Leute produzieren zuhause und haben dort nicht die idealen akustischen Bedingungen, um ihre Arbeit im Detail beurteilen zu können. In meinem Raum springen mich klangliche Defizite direkt an, die ich dann ausgleichen kann.“ Das Heimstudio bringt auch zeitliche Flexibilität mit sich, die er wegen der Kommunikation mit der internationalen Kundschaft gut gebrauchen kann. „Ich habe gerade zwei unterschiedlichen Projekte mit australischen Musikern fertiggestellt, die stehen auf, wenn es für mich Zeit wird, das Licht auszuschalten.“

Ein Blick in das Mastering-Studio. Foto: Stephan Mathieu

Die Kundenliste ist lang und stilistisch weit gefächert. Unter anderem mit den Komponistinnen Laurie Spiegel und Kali Malone aus den USA, Nine-Inch-Nails-Keyboarder Alessandro Cortini, SUNN O)))-Gitarrist Stephen O’Malley und dem finnischen Elektroniker Vladislav Delay. Genregrenzen gibt es bei Mathieu nicht. „Für mich ist jeder Sound gleichwertig, von einer Staubsauger-Aufnahme von 1969 bis zeitgenössischer Kammermusik.“ Das könnte mit seiner kosmopolitischen musikalischen Früherziehung in Saarbrücken zu tun haben. Mathieus Eltern waren Hausmeister auf dem Saarbrücker Campus für das Gästehaus und das Institut für Entwicklungshilfe. „Wir sind da 1968 hingezogen, als ich ein Jahr alt war“, sagt Mathieu, „zwei Häuser, die abgeschlagen von allem anderen mitten im Wald stehen“. Die Natur war schon mal ein Faktor, „davon steckt ganz viel in mir drin, der Wald ist ja ein akustisch enorm interessanter Raum“. Dazu wuchs er mit Kindern von Gastprofessorinnen und -professoren aus aller Welt auf, aus den USA, Korea, England, Japan – ein großer kultureller Austausch.

Bei Depeche Mode brennt der Pulli

Die Eltern hatten großen musikalischen Einfluss: Mathieus Mutter arbeitete in jenem Plattenladen, der dann zum seligen „Saraphon“ wurde, sein Vater kaufte bereits früh elektronische Musik, vom Franzosen Jean-Michel Jarre etwa oder vom Japaner Tomita. Ebenso liefen zuhause die Beatles, Kinks, die Beach Boys. Mit zehn Jahren hatte Mathieu eine eigene Sammlung von 200 LPs.

In der nahen Aula auf dem Campus ging er „zu endlos vielen Konzerten“, oft bereits zu den Soundchecks – Mathieus Vater kannte den Hausmeister der Aula. Pat Metheny etwa sah er 1979 und 1981, „bei der ersten Tour mit seinem Gitarrensynthesizer, auf dem er ein für einen 13-Jährigen schier endloses Solo spielte, das wie ein Trompetenkonzert klang. Ringsum lagen Leute auf dem Boden und haben gekifft, das war schon ein tiefgreifendes Erlebnis.“ Ein Saarbrücker Konzert von Depeche Mode in der Uni der Aula 1982 bleibt ihm unvergesslich, auch weil sich eine Wunderkerze durch seinen neuen, hart ersparten Fiorucci-Pulli brannte.

Frankfurter Konzertbesuche bei den Einstürzenden Neubauten haben „meine Auffassung von Musik total verändert“ und auch erweitert – Neue Musik tat es Mathieu, der damals noch Schlagzeug spielte, ebenso an wie Jazz und Improvisiertes. Die Entdeckung des Computers als Musikinstrument ließ ihn das Schlagzeug dann vergessen, zwischen 1997 und 2017 habe er „Tag und Nacht“ mit dem Computer gearbeitet, Klänge erschaffen, verfremdet, Musik neu zusammengefügt.

Und das ist jetzt alles vorbei? „Ich würde nie nie sagen“, gibt Mathieu zu, „aber das Verlangen, immer wieder eigene Musik zu schaffen, habe ich nicht mehr“. Die Arbeit als Mastering Engineer sei erfüllend – und selbst eine Kunstform. „Es ist ein wenig wie Bildhauen – da wird etwas geformt, entschlackt, Klänge werden präziser. Ich liebe meine Arbeit. Im Grunde mache ich weiterhin jeden Tag Musik.“

Kontakt zu Stephan Mathieu:

www.schwebung-mastering.com

Neueste Kommentare