Fundstücke vom Juli-Flohmarkt am Max Ophüls Platz, „Ben-Hur“ als antike DVD, die man in der Filmmitte umdrehen muss.

Film und dieses & jenes

Fundstücke vom Juli-Flohmarkt am Max Ophüls Platz, „Ben-Hur“ als antike DVD, die man in der Filmmitte umdrehen muss.

Natürlich: Dracula und Frankenstein, Peter Cushing und Christopher Lee, dazu geplante Invasionen aus dem Weltall in den Quatermass-Filmen – das verbindet man am ehesten mit den Werken der britischen Film-Firma Hammer. Doch die bot durchaus mehr als Horror. Der Film „Der Schorchel“, 1957 hammer-untypisch, weil relativ kostspielig, auch in Italien gedreht, ist ein kleiner, feiner, manchmal überraschend böser Thriller der Briten. Peter van Eyck, dank „Lohn der Angst“ ein veritabler Euro-Star, spielt einen Mann, der seine Gattin ermordet – in einer trickreichen, minutenlangen, dialoglosen Eröffnungssequenz, in der er eine Taucherbrille, Schnorchel, Gas und Gummischläuche braucht. Die Polizei glaubt an einen Freitod (worauf der Mörder spekuliert), nur seine junge Stieftochter ahnt, was geschehen ist. Doch niemand glaubt ihr, und der Mörder weiß, dass sie das nächste Opfer sein muss.

Im Mittelteil des Films von Guy Green stellt sich eher solide Spannung denn Hochspannung ein, aber im Finale zieht der Film an und bietet eine schöne Schlusspointe. Van Eyck, wunderbar ölig und von finsterem Charme, tut das, was sich nicht jeder Bösewicht traut (ACHTUNG SPOILER!!): Er bringt den süßen Filmhund um.

Die Extras der Bluray (auf der Hülle unterschlagen) sind exzellent: ein Audiokommentar mit Uwe Sommerlad und Volker Kronz, Booklet und Audiokommentar von Rolf Giesen, dazu ein 23-Minuten-Special über Komponist Francis Chagrin, Bildergalerien, Trailer – und eine Rekonstruktion des Endes, wie Drehbuchautor Jimmy Sangster es eigentlich im Sinn hatte. Doch diese grimmige „Rache ist süß“-Variante hat sich Hammer dann doch nicht getraut.

Erschienen bei Anolis.

Die Geschichte der Hammer-Studios.

Die Doku „The Frankenstein Complex“.

German Grusel: „Die Schlangengrube und das Pendel“

Elfriede Jelinek in einer alten TV-Sendung, ein Ausschnitt ist auch im Film zusehen. Foto: Plan C

Egal, ob es nun ein Ziel dieser Dokumentation ist oder nicht: Hat man den Film gesehen, möchte man im nächsten Buchladen nach Werken der Schriftstellerin schauen. „ Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen“ ist ein packendes, dichtes Porträt – literarisch, biografisch und politisch, voller Texte und Sprachlust, voller klug montierter Bilder und Szenen. Man ist sofort mittendrin im Thema Jelinek, wenn der Film einen alten TV-Mitschnitt zeigt, in dem die Schriftstellerin die wenige Zeit in einer Literatursendung für Autorinnen kritisiert (50 Minuten für Männer contra zehn für Frauen), dann die Verkündung des Literaturnobelpreises 2004 gezeigt wird und Jelinek aus dem Off kommentiert: „Ich kann da nicht hinfahren“, wegen einer Angststörung. „Rausgehen, das kann ich nicht mehr.“ Darüber, wie weit diese Angststörung, an der sie seit ihrer Jugend leidet, auch weiter befeuert wird vom Hass, der Jelinek in ihrer österreichischen Heimat entgegenschlägt, spekuliert der Film nicht. Das kann man selbst tun. Der Film will nicht psychologisieren.

Mit Zitaten und Archivaufnahmen zeichnet Regisseurin Claudia Müller die Jugend Jelineks nach, Jahrgang 1946, ein „Nichtlebendürfen“ – der Vater ist laut Jelinek „verrückt geworden“, die Mutter fördert und überfordert die Tochter in allerlei musischen Disziplinen. Sie dominiert die Tochter, die sie im Film als manchmal „gefährliches Tier“ bezeichnet, durch die sie das Lügen gelernt habe, um sie zu besänftigen, als „Mutters einziges Kind, das in der Spur bleiben soll“.

Elfriede Jelinek in einer Archivszene des Films. Foto: Plan C

Die junge Jelinek „rettet sich in die Sprache“, wie sie sagt, weil das der einzige Bereich gewesen sei, in dem die Mutter sie nicht zur Leistung antrieb. Früh erhält sie Preise, begreift sich als Autorin, die etwas bewegen will, die eine „größere Effektivität im politischen Sinne“ erreichen will – feministisch und als Kritikerin politischer Zustände in ihrer Heimat Österreich, an denen sie leidet. Exemplarisch für sie ist etwa die Schauspielerin Paula Wessely (1907-2000); im NS-Kino war sie ein Star, ab den 1950ern war sie ein Star am Wiener Burgtheater – der Film zeigt einen grausigen Auftritt Wesselys im perfiden Propagandawerk „Heimkehr“ aus dem Jahr 1941.

Jelineks Kritik unter anderem an Wessely im Stück „Burgtheater“ (1985 nicht in Wien, sondern im fernen Bonn uraufgeführt) ist ein Wendepunkt in der Rezeption der Schriftstellerin, sagt Jelinek selbst. Seitdem habe sie „polarisiert“, das sei, vielleicht meint sie das etwas ironisch, „der Beginn meines Abstiegs“ – in jedem Fall spätestens der Beginn der Anfeindungen gegen sie: als „Nestbeschmutzerin“. Jelinek wird (und bleibt) Hassfigur vieler Konservativer, vor allem männlicher, wegen ihres kritischen Blicks auf Österreich und auf männlich geprägte Strukturen. Ein Ausschnitt zeigt auch eine Szene des seligen „Literarischen Quartetts“ zur Zeit von Marcel Reich-Ranicki. Der wundert sich über so viel „Wut und Hass“ und darüber, dass bei Jelinek „das Sexuelle demontiert“ wird – fast wirkt es, als sorge er sich um das Seelenheil der Autorin.

Interview mit Buchpreisträger Tonio Schachinger

Der Film lässt viel Raum für die Texte Jelineks mit ihrer kunstvollen Sprache und oft einem sehr dunklen Humor. Mal werden die von ihr in alten Mitschnitten gelesen, vor allem aber von Sophie Rois, Martin Wuttke, Maren Kroymann und Sandra Hüller. Das alleine ist schon eine Wonne, während der Film das nicht brav inhaltlich, sondern eher assoziativ illustriert – mit Bildern aus Österreich, ebenso mit prächtigen Bergpanoramen wie mit hässlichen Après-Ski-Momentaufnahmen und Super-8-Aufnahmen aus den 1950ern (Montage: Mechthild Barth).

Nach dem Nobelpreis hat sich Jelinek noch weiter zurückgezogen, auch wenn sie für diesen Film mit der Regisseurin viel Kontakt hatte und ihr 2021 ein Interview gab, das im Film zum Teil verwendet wird. Aber erklären will sie ihre Werke nicht mehr, es sei alles gesagt. Gut, dass es dennoch diesen Film gibt.

Termin: 13.5., 22.15, Arte und ab dann in der Mediathek.

DVD bei Farbfilm Verleih.

„Die Klavierspielerin“ nach Jelinek ist ebenfalls in der Mediathek.

Ein wohliger Nostalgie-Abend mit einem Film, den ich seit dem Gang ins Kino 1977 oder 1978 nicht mehr gesehen hatte. Vom Personal her ist alles da, was das Katastrophenfilm-Genre braucht – persönliche, manchmal melodramatische Verwicklungen: ein von der Tochter und Enkel entfremdeter Vater; der Pilot, der heiraten will, dessen Freundin aber gerade einen familiengründungswidrigen Karrieresprung macht; dazu ein blinder Sänger und eine junge Frau, die sich sofort in seine Sangeskünste verliebt. Es hätten nur noch eine Nonne und eine Hochschwangere gefehlt. (Und immer hat man „Airplane!“ der Zucker-Brüder im Hinterkopf.)

Die Grundidee ist famos – nach einem etwas überkompliziert erzählten Kunstraub-Versuch mit angeklebtem Schnurrbart und Betäubungsgas liegt ein Jumbo-Jet unter Wasser, langsam tropft es hinein, und die Nerven der Beteiligten werden verständlicherweise dünn. Solide Spannung und gute Besetzung: in Ehren ergraute Altstars wie James Stewart und Joseph Cotten; Gil Gerard bevor er „Buck Rogers“ wurde; Christopher Lee, der ein makabres Ende findet; und Jack Lemmon in einer untypischen Rolle als Polit/Held – sehr sehenswert.

Der Bildband The Golfinger Files“

Nicht alle Tricks sind gut gealtert – aber es gibt ein paar wunderbare matte paintings des nächtlichen Himmels von Albert Whitlock. Für mich der beste der „Airport“-Filme, und die Bluray von Koch/Plaion ist sehr gut – inklusive einer Super8-Fassung, die den Film auf schlanke 16 Minuten eindampft.

Redford und Stalin. Foto: REM

Hat man diesen Film hinter sich, muss man erst einmal seine Hirnwindungen sortieren – sie könnten verquirlt sein nach diesen 79 Minuten voller bizarrer Ideen, grotesken Humors, Satire und Jux. Die Handlung von „Jesus shows you the way to the highway“nachzuerzählen, kann dann auch nur eine vage Annäherung sein: Nach einer Titelsequenz in der Ästhetik piepsiger PC-Spiele der 1980er Jahre geht es flott hinein in die Handlung, die ein bisschen wie „Matrix“ ohne Budget, aber mit viel Spaß am Surrealen wirkt. Zwei CIA-Agenten müssen in eine virtuelle Welt eintauchen, um dort einen PC-Virus zu bekämpfen: Denn der stört das System, das den Betrieb einer futuristischen Stadt steuert, aufs Empfindlichste.

Das Wandeln der Agenten namens Palmer und Gagano durch diese virtuelle Welt zeigt der Film auf wunderbar bizarre Weise – mit Personen, die sich so ruckartig bewegen, als seien sie durch Einzelbild-Trick animierte Kunststoff-Figuren wie in einem alten „King Kong“- oder Dinosaurier-Film. Zudem tragen die Agenten im virtuellen Raum Papiermasken, die eine mit dem Antlitz von US-Komiker Richard Pryor, die andere mit dem von Robert Redford.

Nach Feierabend, zurück in der realen Welt will Agent Gagano – gespielt vom kleinwüchsigen Darsteller Daniel Tadasse Gagano – allerdings seinen Dienst quittieren und mit seiner Frau eine Kickboxschule eröffnen. Dazu kommt es nicht, denn es droht noch mehr Ungemach. Ein PC-Virus namens „Sowjetunion“ (mit dem Antlitz von Stalin, dessen Helfershelfer allerdings mit Bundesadler-Armbinde geschmückt sind) bedroht das Betriebssystem der CIA. Gagano muss noch einmal ran – und findet aus der virtuellen Welt nicht mehr heraus. Derweil strahlt „Sowjetunion“ in die Welt hinaus, zettelt Verschwörungen an, und auch eine Art afrikanischer Batman namens „Batfro“ kommt ins Spiel – nicht zu vergessen einige Kampfsportkünstler. Über Insekten in Menschengestalt, aus denen dann die menschlichen Darsteller herausschlüpfen, wundert man sich schon nicht mehr.

Die Geschichte der „Cannon“-Schundschmiede

Es ist eine Wundertüte, die der spanische Regisseur/Autor Miguel Llansó hier auskippt. Dabei ist diese spanisch-estländisch-äthiopisch-lettisch-rumänische Koproduktion kein wahllos bunter Trash, sondern kunstvoll zusammengesetzt – als wolle der Spanier der allgegenwärtigen Blockbuster-Glätte ein raues Gegenbild unter die Nase halten (oder reiben). Drehorte in einer Fabrik sollen das Innere eines U-Bootes simulieren, das fast schon antike Computer-Mobiliar erschafft eine mal wohlige, mal ärmliche Retro-Atmosphäre, unterfüttert mit Low-Budget-Flair. Die Schnitte sind bisweilen bewusst holprig, und sogar in der Originalfassung sind die Dialoge nachsynchronisiert, was dem Ganzen einen weiteren Verfremdungs-Effekt kredenzt; sinnigerweise hatte man sich für die deutsche Fassung ebenfalls Ungewöhnliches ausgedacht: Da sprechen die Musiker der Berliner Band „Stereo Total“ – Brezel Göring und die im Februar 2021 gestorbene Françoise Cactus – gleich alle Rollen. Warum auch nicht?

Auf DVD bei Rapid Eye Movies , online bei Amazon Prime.

Gerry Anderson? Hierzulande ist der Produzent (1929-2012) vor allem reiferen Nostalgikern ein Begriff – in England ist er so etwas wie eine Legende, zumal sein Sohn Jamie sein Andenken pflegt und vermarktet. „Mondbasis Alpha 1“ (1975-1977) ist wohl seine bei uns bekannteste Serie; in England hatte er auch mit vielem anderen Erfolg. Gut, dass die saarländische Firma Pidax einige Komplettboxen veröffentlicht: zum Beispiel „Thunderbirds“ (1965/66), „Captain Scarlet“ (1967/68), „Ufo“ (1970/71) – und nun auch die Marionettenserie „Stingray“

Die 39 Folgen auf fünf DVDs spielen 2065 und überwiegend unter Wasser, wo sich bizarre Wesen und Schurken tummeln, nicht zuletzt der Despot Titan, dem die Landbewohner ein Dorn im Auge sind. Wie gut, dass es das schnittige U-Boot Stingray gibt, deren Kapitän Troy Tempest allen Widersachern zeigt, wo in der Tiefsee der Hammer hängt – humorig und kindgerecht. „Stingray“ ist Andersons erste in Farbe produzierte Serie, die hier konsequent genutzt wird: knallbunt sind die extrem liebevollen Bauten – da schaut man gerne genau hin, gerade auch wenn die maritime Serie manchmal etwas dahin plätschert. Wie oft bei Anderson hat Modell- und Pyrotechnik-Zauberer Derek Meddings die exzellenten Effekte gestaltet. Kein Wunder, dass später James Bond und Superman bei ihm anklopften.

Erschienen bei Pidax.

Eine Szene aus „Raumpatrouille“: Eva Pflug als Sicherheitsoffizierin Tamara Jagelovsk, die man als 13-Jähriger für eine ziemliche Spaßbremse halten konnte. Foto: Eurovideo / Bavaria

Die Serie „Raumpatrouille“ ist ein Klassiker des deutschen Fernsehens. Jetzt erscheint sie wunderbar restauriert neu fürs Heimkino. Grund genug für einen persönlichen Test: Wie ist das, den Helden der Kindheit viele Jahre später wieder zu begegnen? Ein freudiges Wiedersehen? Oder ein peinliches?

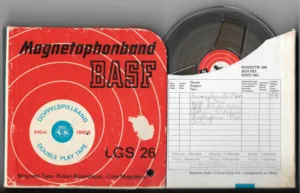

Abspielen lässt sich das staubige Tonband wohl nicht mehr. Aber der lebenslange Platz im Regal ist gesichert, als nostalgische Perle: ein „Magnetophonband“ von BASF, mit (laut BASF) 540 Meter aufgerolltem braunen Band, in einer roten Papphülle zum Ausklappen; dort steht in meiner krakeligen Kinderschrift und nicht ganz fehlerfrei „Raumpatriulle“. („Raumpatrouille“ ist schließlich kein ganz einfaches Wort.) 44 Jahre alt müssen die Handschrift und das Artefakt sein, mit vom Fernseher aufgenommenem Ton, als die Serie im Juni/Juli 1979 wiederholt wurde.

Das alte Tonband, mit dem ich einst die erste Folge aufgenommen habe – und danach wieder und wieder angehört.

Jetzt, 57 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung ab September 1966, sind die Abenteuer der „Orion“, eine Pioniertat des deutschen Fernsehens, technisch exzellent restauriert fürs Heimkino erschienen, wenn auch ohne neues Zusatzmaterial, und laufen am 19. Mai beim Sender ONE. Grund genug, sich die sieben Folgen in einem Rutsch noch einmal anzuschauen und zu grübeln: Wie ist das, eine Serie, die man als Kind geliebt hat, Jahrzehnte später im gesetzten Alter noch einmal zu sehen? Was gefällt einem besser als damals? Was wirkt heute merkwürdig? Was befremdet vielleicht?

Konstant geblieben ist manches: der Charme von Peter Thomas’ schmissiger Musik mit futuristisch angeschrägtem BigBand-Sound. Die Spannung der meisten Folgen, der Grusel vor den lichterflirrenden „Frogs“, die den Planeten Erde erobern wollen. Und natürlich die Verehrung für den Helden des Ganzen, Cliff Allister McLane, kernig gespielt von Dietmar Schönherr. Ein Mann mit dem Hang zur charmanten Großspurigkeit; in Krisensituationen schwitzt er schon mal oder schreit herum, manchmal überraschend eruptiv in der zweiten Hälfte eines ruhig begonnen Satzes.

Zeitloses Design – und bitte keine Witze über Bügeleisen! Dietmar Schönherr als Commander McLane, Ursula Lillig als Helge Legrelle. Foto: Eurovideo / Bavaria

Mit seinem galaktischen Latein ist er bisweilen am Ende, während die Sicherheitsbeamtin Tamara Jagellovsk (Eva Pflug), die den manchmal rebellischen Raumfahrer an die Kandarre nehmen soll, ihm intellektuell je nach Situation überlegen ist. Als Kind hatte ich die Dame des Geheimdienstes als nervend empfunden, als perückentragende Handlungsbremse; heute ist das Verhältnis McLane/Jagellovsk sehr interessant und wirkt ziemlich progressiv – etwa im Vergleich zu einem anderen TV-Klassiker der Spätsechziger, „Der Kommissar“: Dort sagt der Chef-Ermittler zu seiner Gattin „Du bist dumm, aber lieb“. Hätte Jagellovsk sich das gefallen lassen? Keinesfalls.

Bleiben wir bei den Geschlechtern: Die für präpubertäre Kinderaugen damals ödeste Episode, wegen fehlender Weltall-Action, entpuppt sich heute als eine der interessantesten: „Der Kampf um die Sonne“. Es herrscht auf Terra seit Monaten eine unnatürliche Hitze, die Pole schmelzen; ein Glück, dass die Menschen mittlerweile auch den Meeresboden als Wohnort erschlossen haben. McLane kommt dem Phänomen auf die Spur – hinter dem Klimawandel stecken Abtrünnige auf einem Planeten namens Chroma. Der wird von Frauen regiert, was den Commander spürbar verwirrt und ihn unter anderem „Ich will jetzt endlich den Chef sprechen“ schreien lässt oder auch „dieser Amazonen-Zirkus!“ und „Jetzt rede ich!“. Der weibliche Konter sitzt: „Werden Sie nicht nervös – rauchen Sie eine.“ Die oberste Matriarchatin bescheidet dem ratlosen Raumfahrer auf einem gigantischen Flokati, dass man nur auf Männer zurückgreife, „wenn wir Rechner und Tüftler brauchen“, aber „in punkto Vernunft halten wir nicht viel von ihnen“. Das ist schon ein gerüttelt Maß an Feminismus im Fernsehen des Jahres 1966 – der allerdings dadurch etwa relativiert wird, dass die Damen McLane am Ende als Praktikanten anwerben, denn man hätte es ja „mit der Betonung des Weiblichen“ etwas übertrieben.

Interessant ist, wie vor allem in dieser Episode sich die deutsche Vergangenheit in die Zukunftsserie hinein pirscht: Da ist von zwei großen „galaktischen Kriegen“ die Rede, in denen man sich, wie ein Politiker blumig sagt, „nicht, äh, ganz korrekt benommen“ habe. Das könnte der Grund sein, warum sich die feministische Gemeinschaft auf Chroma überhaupt erst gebildet hat und mit der historisch belasteten Erdbevölkerung nichts zu tun haben will. „Ein Kind böser Eltern hat nur die Chance zu gedeihen“, sagt die oberste Matriarchin, „wenn es sich unabhängig von diesen Eltern entwickelt“. Oha. Was mag sich Darsteller Schönherr bei diesen Sätzen gedacht haben, die auch seine Biografie berührten? War er doch Generalssohn, nach eigenen Angaben „faschistisch erzogen“ worden – und später ebenso in der Friedensbewegung aktiv wie bei der Unterstützung Nicaraguas, dabei auch von „Buße“ sprach. Das sind Bezüge, über die man heute nachgrübeln kann, nicht zuletzt, wenn eine Folge schwächelt und einem Zeit zum Nachdenken schenkt: „Deserteure“, über Hypnose- beziehungsweise „Telenose“-Attacken der bösen „Frogs“. Damals ein großer Grusel, heute ein großer Schnarcher.

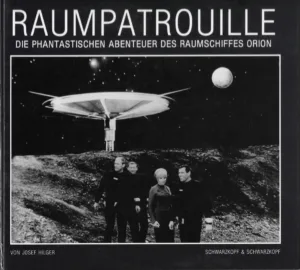

Referenzwerk: Josef Hilgers mittlerweile ziemlich rares Buch zur Serie. Foto: Schwarzkopf & Schwarzkopf

Immer noch ein Vergnügen, von gestern und zeitlos zugleich, ist das Design: Was Rolf Zehetbauer, der 1973 einen Oscar für „Cabaret“ erhielt, hier aus Stahl, Beton, Glas, geschwungenen Plastikformen, Plexiglas, Bleistiftspitzern und glänzenden Duschköpfen zusammenzauberte, hat nach wie vor Stil und Atmosphäre. Natürlich – an einer Requisite kommt man nicht vorbei, wird sie doch gerne von ironischen filmischen Erbsenzählen erwähnt: jener Bügeleisengriff in einem Kommandopult. Wer sich da beömmelt und eventuell noch „kultig“ sagt, sollte über diese Lästerung mal in Ruhe nachdenken – warum nicht gleich in der galaktischen Sträflingskolonie Mura aus der Folge „Die Raumfalle“? Die ist eine der spannendsten Episoden mit einem wunderbar bösartigen Wolfgang Büttner, heute wohl vergessen, damals ein großer Bühnendarsteller.

Überhaupt: die Mimen und ihre manchmal kollidierenden Schauspielstile! Als Kind war einem das unwichtig, aber heute ist es schon interessant, wie einige Darsteller sehr modern und lässig spielen, andere wie in einem anderen Jahrhundert. Da ist nicht zuletzt der lässige Friedrich Joloff als Geheimdienstchef Oberst Villa, ein Mann der wunderbar sonoren Stimme und eines schlangengleichen Charmes. Und da ist, als schnarrender Oberbefehlshaber, Franz Schafheitlin, der Sätze wie „Das ist ja unglaaauuublich!“ deklamiert, als müssten sie im Stadttheater noch die letzte Sesselreihe erreichen.

Schafheitlin war in der NS-Zeit in den berüchtigsten Propagandafilmen zwischen „Ich klage an“ und „Kolberg“ zu sehen, was irgendwie gut passt in diese Serie – bei der geht es in Zukunftskulissen eben auch sehr gegenwärtig um Krieg, Militär, Geheimdienste und um eine Waffe namens „Overkill“ von atomarer Zerstörungskraft. Da erzählt „Raumpatrouille“ einiges von deutscher Vergangenheit und auch der Gegenwart der 1960er Jahre. Es gibt trotz seines Alters in diesem Universum also überraschend viel Neues zu entdecken – oder, wie es zu Beginn jeder Episode so schön heißt: „am Rande der Unendlichkeit“.

„Raumpatrouille“ ist bei Eurovideo erschienen: auf DVD, Bluray und 4K UHD.

Zu sehen beim Sender One: 19. Mai, ab 13.20 Uhr laufen alle sieben Folgen.

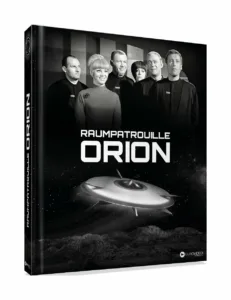

Fantastisch restauriert – die „Raumpatrouille“ als neue Heimkino-Edition. Foto: Eurovideo / Bavaria

Weitere Lektüre:

So entstand der bunte Klassiker „Flash Gordon“

„Sador – Herrscher im Weltraum“ – Roger Cormans bringt „Star Wars“ und „Die glorreichen Sieben“ zusammen

Das Mediabook der „Raumpatrouille“. Foto: Eurovideo

Ach, wie schön: Am 7. Dezember erscheint der deutsche Serienklassiker „Raumpatrouille“ restauriert erstmals auf Bluray und 4K UHD. (Mehr Angaben dazu ganz unten). Die Rezensions-Exemplare sind da – das restaurierte Bild sieht auf Bluray fabelhaft aus, der Unterschied zur antiken DVD ist enorm.

Wie aber sind die Extras? Reichlich, aber überraschend: Denn außer einem Booklet (das ich noch nicht habe und später vorstellen muss) gibt es keine neuen Extras; sondern Bonus-Material, das sich entweder schon auf der alten DVD-Edition der Serie befindet oder fast ausschließlich auf der DVD zum Film „Rücksturz ins Kino!“, die auch schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel hat. Merkwürdig, dass man sich bei einer so aufwendigen – und gelungenen – Restaurierung nicht stärker um neues Begleitmaterial bemüht hat. Warum nicht ein Interview mit Friedrich Georg Beckhaus (alias Atan Shubashi), dem letzten lebenden Darsteller der Besatzung? Beckhaus ist zwar Mitte 90, arbeitet aber immer noch und ist gerade als Synchronsprecher in „Killers of the flower moon“ zu hören. Oder ein Audiokommentar mit einer Filmkennerin, einem Filmkenner? Da wäre mehr drin gewesen – zumal das vielleicht die letzte physische „Raumpatrouille“-Veröffentlichung ist.

Auch überraschend und ärgerlich: Untertitel für Hörgeschädigte gibt es nur beim 2003er Kinozusammenschnitt „Rücksturz zur Erde“ – nicht bei der Serie.

Wie dem aus sei – das sind die Extras auf der neuen Bluray.

1 Bavaria Spezial (3.28) – ein Auftritt der Besatzung bei einer Bavaria-Feier mit dem Dank von Dietmar Schönherr dafür, dass „die kleine Orion der großen Bavaria zur Unsterblichkeit verhelfen durfte“. Dieser Auftritt findet sich auch auf der alten DVD der Serie.

Die folgenden Extras der Bluray finden sich auch auf der „Rücksturz“-DVD:

2 Musikvideo „Barfuss im Weltall“ (3.34)

3 „United Space Orchestra“ (3.48), ein 1987er Zeichentrickmusikvideo mit der Musik von Peter Thomas.

4 Die Enthüllung des restaurierten Brandenburger Tors 2002 (4.32) mit der Musik von Peter Thomas (und viel Werbung für Vattenfall).

5 Statement von Regisseur Michael Braun von 2003 (1.35) Er erzählt, wie Schönherr als Test einen Text voller technischer Details und „Raumpatrouille“-Slang so sprechen musste, als sei das Alltagssprache. Braun: „Er hat es perfekt serviert.“

6 Statement von Regisseur Theo Mezger von 2003 (2.03), der vier der sieben Folgen inszeniert hat. Er echauffiert sich darüber, dass ein Journalist damals, 1966, aus dem Bügeleisen im Kommandostand so eine große Sache gemacht habe. Die „Genialität“ des Ausstatters Rolf Zehetbauer habe „dieses Männlein“ nicht erkannt: „so ein Kaschper!“.

7 Die Trick-Experten Werner Hierl und Götz Weidner (1.41) erzählen 2003 von den Effekten, vom „Overkill“ mit Kaffeepulver und den Frog-Raumschiffen, die aus Zeitgründen so rudimentär aussähen wie Papierflugzeuge. „Die sind heute ein Lacher“, sagt Wiedner.

8 Statement Margit Bardy von 2003 (1.20). Die Kostümbildnerin erinnert sich daran, dass sie erst einmal die Texte des Drehbuchs nicht verstanden habe. „Macht nichts, Sie müssen nur fühlen“, habe ihr Regisseur Mezger gesagt. 38 Kostüme hat sie dann entworfen und sich gefragt, womit man 1965 schockieren könnte. Die Idee: „Die Knie zeigen. Das war eine Revolution.“ Eva Pflug habe sie schnell überzeugen können, ihr Kostüm zu tragen, „denn sie hatte gute Beine“.

„Die Geschichte einer Wohnwagenstadt“ mit Friedrich Georg Beckhaus

9 Statement Oliver Storz (1.54) von 2003. Der Autor erzählt, wie er keinerlei Interesse an „Raumpatrouille“ hatte, aber von der Bavaria sozusagen gezwungen worden sei: „Lass Dir was einfallen!“ (…) „Das war meine Lehrzeit.“ Über die jetzige „Wiederbegegnung mit meinen Dialogen will ich mich nicht äußern. Ich kann mir nicht mehr vorstelle, dass ich das war.“ (…) „Das war Räuber und Gendarm im Weltall.“

10 Statement Peter Thomas (1.12). Der Komponist erinnert sich auf dem Balkon seines Hauses am Luganer See an die Aufnahmen der Musik in fünf Tagen und sein Honorar über 20 000 Mark – „heute wären das 100 000“.

11 Rolf Zehetbauer (2.05). Der Ausstatter erinnert sich daran, dass er eigentlich nie Fernsehen machen wollte, bei der Idee einer Science-Fiction-Reihe aber doch sofort dabei gewesen sei. Nur sei das Budget so niedrig gewesen – „kein Geld“ – dass er kaum etwas habe entwerfen oder bauen lassen. Er musste unter anderem auf Sanitär-Innenausstattung zurückgreifen. „Über Nacht haben wir aus Plastikschalen neue Dekorationen gebaut“ – während Stanley Kubrick gerade mit großem Aufwand an „2001“ werkelte. „Wir armen Fernsehschweine.“

DVD „Tragödie in einer Wohnwagenstadt“ mit Friedrich Georg Beckhaus

12 Elke Heidenreich (0.44). Eine Leseprobe für „Rücksturz zur Erde“, bei der sie sich bei der Formulierung „Regierung der Welt“ das Lachen nicht verkneifen kann.

13 Englischer Kinotrailer (3.11). Ein ziemlich ironischer Trailer in englischer Sprache für „Rücksturz zur Erde“.

14 Deutscher Trailer (1.45) für „Rücksturz zur Erde“.

15 Musikvideo „Warp back to earth“ (3.58)

16 Premieren-Momentaufnahmen (6.08) von der „Rücksturz“-Kinopremiere Juli 2003 in München und Berlin.

Die Geschichte der „Hammer“-Filme

17 Szene (0.56) aus der letzten Episode in ungarischer Synchronfassung.

18 Szene (1.13) in italienischer Synchronfassung, wobei die Stimme von Eva Pflug extrem gut passt.

19 Eine fürs französische Fernsehen gedrehte Szene (2.09) mit Charlotte Kerr und dem französischen Darsteller Jacques Riberolles. Fürs französische Fernsehen wurde Kerr dann synchronisiert, für die deutsche Fassung trat Gerhardt Jentsch vor die Kamera.

Welches Bonus-Material wäre vorhanden gewesen, wurde aber nicht übernommen?

Das Spiel „Frog Invaders“, das man mit der Fernbedienung spielen kann (und das nach 30 Sekunden langweilig wird), zu finden auf der alten Serien-DVD, ist nicht auf der Bluray – das ist absolut zu verschmerzen. Schade aber ist, dass ein Bonus der „Rücksturz“-DVD nicht übernommen wurde: die 70 Trick-Dias und Skizzen aus dem Archiv von Effekt-Mann Werner Hierl – da sieht man Raumschiffmodelle, Planetenlandschaften und künstliche Sternenhimmel.

„Raumpatrouille“ erscheint bei Eurovideo am 7. Dezember in diesen Versionen:

Bluray Mediabook: Ton: Deutsch Dolby Atmos (Serie); Deutsch DTS-HD MA 5.1 (Kinofilm). Audiodeskription (Kinofilm). Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte (Kinofilm). Bildformat: HD 1080i/25 (1,33:1 Pillarbox)

4K UHD Mediabook: Ton: Deutsch Dolby Atmos (Serie); Deutsch DTS-HD MA 5.1 (Kinofilm), Audiodeskription (Kinofilm). Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte (Kinofilm). Bildformat: UHD 2160p/25 (1,33:1 Pillarbox)

DVD: Tonformat: Deutsch Dolby Digital 5.1, Audiodeskription (Kinofilm). Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte (Kinofilm). Bildformat: 4:3 Vollbild (1,33:1)

„Raumpatrouille“-Seiten:

Raumpatrouille Orion | Facebook

Raumpatrouille Orion Wiki | Fandom

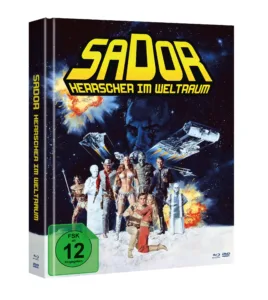

Die Heimkino-Ausgabe von „Sador – Herrscher im Weltraum“.

Dank „Krieg der Sterne“ sausten Ende der 1970er viele Filme ins Weltall. Auch der begnadete Produzent Roger Corman mischte mit – mit seinem Händchen für Talente und niedrige Kosten. Sein Film „Sador – Herrscher im Weltraum“ ist jetzt wieder zu sehen – im Heimkino.

Hauptsache Weltraum! Am 25. Mai 1977 startet ein mittelgroßer Film namens „Krieg der Sterne“ in den US-Kinos, im Februar 1978 dann in Westdeutschland (in der DDR nie). Der Erfolg der Sternensaga mit kilometerlangen Raumschiffen, surrenden Lichtschwertern und einem röchelnden Bösewicht mit Helm in Wehrmachts-Optik, ist galaktisch. Flugs sausen viele Kinoproduzenten ins All: Die Besatzung von „Raumschiff Enterprise“ aus dem Fernsehen findet sich via „Star Trek – Der Film“ erstmals im Kino wieder; James Bond tauscht in „Moonraker“ den Smoking gegen einen Raumanzug. Kurz im Kino, länger dann im Fernsehen rauschen „Kampfstern Galactica“ und „Buck Rogers“ umher. Auch „Flash Gordon“ als kunterbunte Genre-Parodie. Für pubertäre Jungs mit einem Faible für Raumschiffe und galaktische Prinzessinnen ist dies eine gloriose Zeit.

Auch jenseits Hollywoods will man dabei sein. In Japan bricht „Der große Krieg der Planeten“ aus; aus Italien, wo man gerne internationale Trends bedient (ob Sandalen-, Zombie- oder Söldnerfilm), kommt „Star Crash“: ein sympathisches Wunderwerk der antiquierten Spezialeffekte und überenthusiastischen Mimen – inklusive David Hasselhoff, der später im Fernsehen mit seinem Auto spricht und dann mit seinem geschmetterten „Looking for Freedom“ die Mauer zwischen DDR und BRD bröseln lässt.

Ein Höhepunkt der Kunst des filmischen Abzockens: In der Türkei setzt man den Star Cüneyt Arkin mit einem Moped-Helm vor eine Leinwand, auf der mittels einer „ausgeborgten“ Filmkopie Szenen aus „Krieg der Sterne“ flimmern – der holprige Film findet unter dem inoffiziellen Titel „Turkish Star Wars“ viele Anhänger. Im All über der Türkei scheint das Urheberrecht so flüchtig zu sein wie Meteoritenstaub.

Galaktisches Kostümgestaltung in „Sador“: Sybil Danning als Weltraumwalküre Saint-Exmin. Foto: Plaion

In diesem Reigen der Imitate und Plagiate darf ein Mann nicht fehlen: US-Produzent Roger Corman, heute 97 Jahre alt. Seit Mitte der 1950er produziert er knallige Filme, im Auge stets Publikumstrends, Zeitgeist und niedrige Kosten. Viel flott Heruntergekurbeltes ist dabei, für den schnellen Konsum in Autokinos etwa, mit Titeln wie „Aufruhr im Mädchenwohnheim“ oder „Teenage Caveman“. Aber immer wieder schillern auch Perlen: nicht zuletzt seine bunten, wunderbar barocken Edgar-Allan-Poe-Adaptionen, meist mit Vincent Price. Oder sein Rockerfilm „Die wilden Engel“, der „Easy Rider“ von 1969 um drei Jahre voraus ist.

„Auslöschung“ von Alexa Garland auf Bluray

Cormans vielleicht größtes Talent: sein Blick für bisher unentdeckte Talente. Die dürfen bei ihm filmen, wenn sie das Kommerzielle nicht aus dem Blick lassen und mit kleinen Gagen zufrieden sind. Etwa die späteren Großmeister Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, auch Jonathan Demme (später für sein „Schweigen der Lämmer“ berühmt) oder Joe Dante („Gremlins“); der dreht bei Talentschmied Corman im Kielwasser des „Weißen Hai“ seinen originellen Gruselfilm „Piranhas“ – kürzlich noch einmal im Saarbrücker Kino Achteinhalb zu sehen.

Um sich nun an „Star Wars“ zu hängen, kauft Corman 1979 eine altes Holzfabrik, knaubt es zum Studio um und produziert für um die zwei Millionen Dollar (viel für Corman, wenig für ein Raumschlachten-Epos) den Film „Battle beyond the stars“. Der trägt bei uns den weniger epischen Titel „Sador – Herrscher im Weltraum“ und ist jetzt in einer mustergültigen Heimkino-Edition zu haben. Im Film bedroht ein Finsterling ein friedliches Volk auf dem Planeten Akir, dessen Name ziemlich schlüssig ist: Denn der Film ist eine Hommage an Akira Kurosawas Film „Die sieben Samurai“ (1954) und an jenen Western, der vor dem japanischen Original seinen (Cowboy-)Hut zog: „Die glorreichen Sieben“ von 1960, inszeniert von John Sturges.

Robert Vaughn, einst in „Die glorreichen Sieben“ zu sehen, einer Inspiration für „Sador“, als Söldner/Killer namens Gelt. Zwölf Jahre nach „Sador“ drehte er übrigens einen „Tatort“ in Saarbrücken. Foto: Plaion

„Amazonen auf dem Mond“ auf Bluray

Bösewicht Sador will sich den Planeten unterwerfen – mit einer Waffe namens „Stellarkonverter“, was nicht ganz so bedrohlich klingt wie der „Todesstern“ bei „Star Wars“. Und so macht sich der junge Shad (Richard Thomas, „John-Boy“ aus der TV-Serie „Die Waltons“) auf ins All, Hilfe zu holen. Zurück kommt er mit einer illustren Kleingruppe, die sich dem Diktator in den Weg stellt: darunter ein Weltraumcowboy (George Peppard), ein Echsenwesen, ein Quintett von Telepathen, eine blonde Walküre im knappen Textil (Sybil Danning) und ein Söldner auf der Flucht; den stellt, ziemlich stoisch, sinnigerweise Robert Vaughn dar, der bei den „Glorreichen Sieben“ mitschoss – und übrigens zwölf Jahre nach „Sador“ in Saarbrücken bei einem „Tatort“ mitspielte.

Dass die Heldenreise dieser bunten Truppe zu einem guten Ende führt (wenn auch nicht für alle), überrascht nicht. Originell ist aber, wie dieser Film mit bunten Ideen und viel Talent gegen sein schmales Budget angeht, dank Cormans Auge für Begabung: Das witzige Drehbuch schrieb John Sayles, später Star-Autor/Regisseur des US-Independent-Kinos („Lone Star“); die wuchtige Musik komponierte ein damals junger Unbekannter namens James Horner, der später „Titanic“ und „Avatar“ untermalte – beides inszeniert von einem Mann, der bei „Sador“ noch kleinere Brötchen backte, als Designer und Bauer der Raumschiffe: James Cameron. Die Assistentin von Produzent Corman war damals Gale Anne Hurd. Sie und Cameron schrieben später zusammen „Terminator“, sie produzierte Camerons „Aliens“ und „Abyss“, ein paar Jahre miteinander verheiratet waren sie auch. Hollywood, so scheint es, ist ein Dorf. Regisseur Jimmy Murakami drehte nach „Sador“ keine Realfilme mehr, aber immerhin den Trickfilmklassiker „Wenn der Wind weht“.

Der Weltraumcowboy (George Peppard) und Shad (Richard Thomas), der Unterstützung für seinen bedrohten Planeten Akir sucht. Foto: Plaion

Wer sich in die Entstehungsgeschichte des Films versenken will, kann dies mit dem Bonusmaterial ausreichend tun: mit einem exzellenten Booklet von Stefan Jung über die Hintergründe der Dreharbeiten; mit einem aktuellen Interview mit dem scheinbar alterslosen Richard Thomas, der gerne zugibt, dass er es nie zum Filmstar gebracht hat; mit einem halbstündigen Rückblick auf die Dreharbeiten; und mit zwei Audiokommentaren – von Gale Anne Hurd und, sehr vergnüglich, vom Duo Sayles/Corman. Letzterer erzählt mit einigem Produzentenstolz, dass er die Weltraum-Effekte von „Sador“ in einem halben Dutzend späterer seiner Filme untergebracht hat. Gewusst wie – bezahlt waren die ja schon.

Die Extras im Einzelnen:

1. Exzellentes Booklet von Stefan Jung, „Corman greift nach den Sternen“.

2. Audiokommentar mit Roger Corman und John Sayles

3. Audiokommentar mit Gale Ann Hurd

4. Rückblick „Space Opera on a shoestring“ (33 Minuten)

5. Interview mit Richard Thomas (15 Minuten)

6. US-Trailer (zweieinhalb Minuten)

7. Radiospot (eine halbe Minute)

8. Bildergalerie mit 127 Motiven – Plakate, Pressefotos, deutscher Werberatschlag.

Erschienen bei Plaion.

Das nennt man wohl „truth in advertising“: Der Text auf der DVD-Hülle verkündet den gesamten Inhalt des Films, Todesfälle und Ergebnis des Finales inklusive, und nennt Darsteller William Smith den „einzig namhaften Schauspieler“ im Film. Dafür gibt es Sympathiepunkte. Der Film selbst hat es da etwas schwerer. „Piranha“ist eine C-Film-Billiggurke von 1972 um ein US-Trio, das sich in Venezuela umschaut, um Fotos zu machen und Diamantenminen zu besuchen. Im Dschungel begegnen sie einem Jäger namens Cariba (Smith) und ahnen deutlich später als der Zuschauer, dass diese Bekanntschaft seine Tücken hat.

„Flash Gordon“, die galaktische Kitschtorte

Der Film (prägnantester Satz: „Bier ist doch das beste Gesöff“) schindet bisweilen spürbar Zeit, um auf abendfüllende Länge zu kommen. Da wird eine simple Fahrt durch die Stadt zum Staatsakt. Und bei jedem Blick in Richtung Dschungel hagelt es „stock footage“-Tieraufahmen. Zugleich hat der Film dann doch seine Momente: Ein Motorradrennen durch die Natur ist überraschend rasant, mit schrägen Kameraperspektiven. Aber insgesamt muss man schon Geduld oder tiefe Trash-Liebe mitbringen. Als Extra gibt es die sieben Minuten längere US-Fassung in bescheidenster Qualität – dort ist das Finale (ohne Piranhas übrigens) nicht so abrupt und spürbar geschnitten wie in der deutschen Version.

Erschienen auf DVD bei Inter-Pathé (83/91 Min).

© 2024 KINOBLOG

Theme von Anders Norén — Hoch ↑

Neueste Kommentare