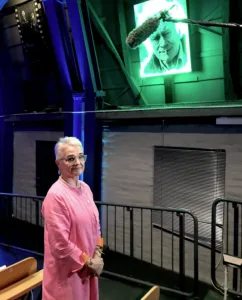

Katharina Kubrick im Filmhaus Saarbrücken, wo die Retrospektive „Kubrick Komplett“ am 26. Juli, dem Geburtstag ihres Vaters, eröffnet wurde. Das Foto über ihr zeigt den in Saarbrücken geborenen Regisseur Wolfgang Staudte (1906-1984); er hat, auf Kubricks Wunsch, die deutschen Synchronfassungen von drei Filmen betreut: „Uhrwerk Orange“, „Barry Lyndon“ und „Shining“. Foto: tok

Eine ambitionierte Filmreihe: „Kubrick komplett“ im Filmhaus Saarbrücken widmet sich dem US-Filmemacher Stanley Kubrick (1928-1999). Die komplette Retrospektive läuft 13 Wochen, beginnt am 26. Juli mit Kubricks letzter Produktion „Eyes Wide Shut“ von 1999 und bewegt sich dann chronologisch rückwärts. Jede Woche ist ein Film zu sehen, ebenso im Original wie in synchronisierter Fassung. Im Oktober endet die Reihe mit Kubricks Spielfilmdebüt „Fear and Desire“ und selten gezeigten Kurzfilmen. Zur Eröffnung ist Kubricks Tochter Katharina Kubrick (70) aus London angereist – sie hat an Filmen ihres Vaters mitgearbeitet, aber auch in verschiedenen Funktionen an Produktionen wie „Moonraker“, „Der Spion, der mich liebte“ und „Der dunkle Kristall“.

In seinem Film „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ hat Ihr Vater ein Bild der US- und Weltpolitik am Rande des Wahnsinns gezeichnet, beziehungsweise mittendrin. Mit einem US-General namens Jack D. Ripper, der aus Verfolgungswahn Atombomber losschickt, unter anderem, weil er politische Feinde für seine Impotenz verantwortlich macht. Das war 1964. Heute, in der Ära der „alternativen Fakten“, würde man sich über diese Figur vielleicht weniger wundern als damals – was würde Ihr Vater wohl heute denken?

KUBRICK Ich fürchte, angesichts des aktuellen Zustands der US-Politik wäre er deprimiert und schockiert. Ich bin mir sicher, dass es damals im Militär tatsächliche Jack D. Rippers gab – und dass es sie heute gibt. Die beiden Figuren Jack D. Ripper und General Turgidson aus dem Film basieren auf der realen Person Curtis E. LeMay vom „Kommando für strategische Langstreckeneinsätze“. Ihm wird unter anderem dieses Zitat zugeschrieben: „Wenn man genug Feinde umbringt, dann hören die auch auf zu kämpfen.“

Das oft überlieferte Bild Ihres Vaters ist das eines kühlen, distanzierten Einsiedlers, der sich auf seine Festung im Grünen nahe London zurückgezogen hatte, hinter elektrischen Zäunen. Wie weit entfernt von der Wahrheit ist das?

KUBRICK Weiter entfernt könnte es nicht sein. Und das Wort „Festung“ stimmt schon gar nicht. Das Landhaus Childwickbury war ein ideales Zuhause für ihn, mit vielen Zimmern, viel Garten, viel Platz für die ganze Familie, die Katzen, Hunde – und die Esel. Meine Mutter hat dort bis heute ein großes Atelier und Gewächshäuser.

Hat Ihren Vater dieses oft kolportierte Bild des Sonderlings und Eremiten gestört?

KUBRICK Klar, das hat meinen Vater natürlich geärgert, und nun kann er sich nicht mehr wehren. Mich ärgert es bis heute, dass jemand schnell für seltsam oder gar verrückt gehalten wird, bloß weil er in Ruhe und mit genug Platz an einem friedlichen Ort arbeiten will.

Vielleicht hing ihm dieses Image der Kälte und der Distanz auch an, weil seine Sicht auf die Welt und die Menschen in seinen Film so pessimistisch und finster war. Aber ein Menschenfeind war er nicht?

KUBRICK Überhaupt nicht. Er war einfach ein sehr genauer Beobachter der menschlichen Existenz. Und die Bücher, von denen er sich hat inspirieren lassen, erzählten Geschichten über das Menschsein – und der Mensch selbst ist ja oft der Grund für sein persönliches Elend.

Sie sind auch an Drehorten aufgewachsen und bei Dreharbeiten – das klingt schon sehr interessant.

KUBRICK Das war es auch – in jedem Fall war es keine übliche Kindheit. Wir sind sehr viel gereist, ich habe insgesamt 13 Schulen besucht, wir haben sieben Mal den Atlantik überquert, in Schiffen wie der „Queen Mary“. Das war natürlich sehr schön. Anders als andere „Showbiz-Kinder“ wurden wir nie ins Internat geschickt. Meine Eltern wollten die Familie immer beieinander haben.

Ab dem Film „Barry Lyndon“ 1975 haben Sie an den Filmen Ihres Vaters mitgearbeitet, so wie Ihre Schwestern Vivian und Anya.

KUBRICK Ganz stimmt das nicht – meine inzwischen verstorbene Schwester Anya hat nie an einem seiner Filme gearbeitet, sie war Musikerin und Opernsängerin, Filmemachen war nicht ihr Ding. Aber mein Vater hat es geliebt, die Familie so viel wie möglich mit einzubeziehen. Mein Onkel Jan Harlan, der Bruder meiner Mutter Christiane, wurde sein Produzent, mein Cousin Manuel Harlan hat als Fotograf bei den Filmen meines Vaters angefangen und ist jetzt ein sehr respektierter Fotograf an Londoner Theatern und Opernhäusern. Dominic Harlan, ein weiterer Cousin, ist Pianist, hat bei der Musik für „Eyes Wide Shut“ mitgearbeitet und dafür ein Motiv von Ligeti eingespielt.

Wie sah Ihre Arbeit an seinen Filmen aus? Sie haben nebenbei ja auch Kurzauftritte in „Uhrwerk Orange“ und „Eyes Wide Shut“.

KUBRICK Ich habe für einige seiner Filme Drehorte gesucht und war für Requisiten verantwortlich. Ich habe das zwischen den Arbeiten an anderen Filmen gemacht, es war mir aber wichtig, mich in der Branche unabhängig von ihm zu etablieren.

Die Filme Ihres Vaters müssen für Sie eine Art Tagebuch oder Lebensbegleiter sein. Ragt da einer besonders heraus?

KUBRICK Ganz sicher „Barry Lyndon“, denn da war ich von Anfang an beteiligt, am ganzen Prozess des Films. Und als ich da mit Ken Adam (legendärer Film-Architekt und Ausstatter, Anmerkung der Redaktion) im Art Department gearbeitet hat, wurde mir klar, dass ich genau das machen und als Set-Designerin arbeiten will.

Die Retrospektive in Saarbrücken beginnt mit dem letzten Film Ihres Vaters, „Eyes Wide Shut“. Ein durchaus passender Abschied. Mit Tom Cruise und Nicole Kidman auf der Höhe ihres Ruhms besetzt, aber kein Star-Vehikel, sondern eine sehr melancholische, bittere Geschichte um Ehe, Eifersucht und die Zerbrechlichkeit von Vertrauen. Einen solchen Film hätte damals außer Ihrem Vater wohl niemand finanziert bekommen.

KUBRICK Darüber, diesen Film zu machen, hat er 30 Jahre lang nachgedacht. Als er abgeschlossen war, sagte er mir, dass er ihn für seine wichtigste Arbeit hält. Er war sehr stolz auf den Film. Ich finde, dass das Warner-Studio, das den Film in die Kinos brachte, „Eyes Wide Shut“ sehr schlecht vermarktet hat – das Publikum musste wegen der Werbekampagne eine anzügliche Bettgeschichte mit Tom und Nicole erwarten – bekam aber einen ernsten, seelenzerreißenden Blick auf Eifersucht und menschliche Schwächen. Es hatte schon seinen Grund, dass mein Vater so lange gewartet hat, bis er sich bereit fühlte, diesen Film über Situationen zu drehen, bei dem jeder und jede im Publikum eigene Erfahrungen hat. Meine Erfahrung ist, dass ältere Menschen den Film viel besser verstehen als jüngere.

Der Film basiert auf der „Traumnovelle“, einem Werk von Arthur Schnitzler – von ihm stammt auch die Vorlage zum Film „Der Reigen“ des in Saarbrücken geborenen Regisseurs Max Ophüls. Ihr Vater galt als Bewunderer von Ophüls.

KUBRICK Ja, er hat oft über seine Filme gesprochen und nannte ihn einen großartigen Regisseur. Ich muss aber zugeben, und es ist mir ein wenig peinlich, dass ich noch nie einen Ophüls-Film gesehen habe.

Ihr Vater starb im Alter von 70 Jahren überraschend, wenige Tage nach der Fertigstellung von „Eyes Wide Shut“. Wie sehr vermissen Sie ihn?

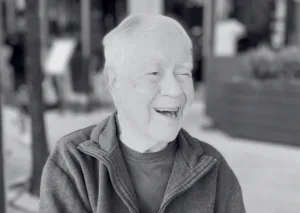

KUBRICK Sehr und jeden Tag – sein Wissen, seine Ermutigungen, sein Lösen von Problemen und sein Lachen. Ich bin traurig darüber, dass meine drei Söhne ohne ihn aufgewachsen sind und dass er zwei Urenkelinnen hat, die er nie sehen wird.

Sie sprechen regelmäßig über das Werk Ihres Vaters, begleiten Ausstellungen und Filmvorführungen. Hilft das auch, eine gewisse Verbindung aufrechtzuerhalten, als eine Art Trauerarbeit?

KUBRICK Ja, das hilft eine ganz Menge. „Trauerarbeit“ ist ein gutes Wort – aber es ist mehr als das. Es ist eine Art Mission für mich, falsche Vorstellungen, die sich viele von ihm machen, zurecht zu rücken. Eines Tages wird niemand mehr da sein, der ihn erlebt und gekannt hat – und es gibt immer Leute, die ihm etwas andichten. Das kann ich hoffentlich korrigieren.

Termin: „Eyes Wide Shut“ eröffnet die „Kubrick Komplett“-Retrospektive im Saarbrücker Filmhaus am Freitag, 26. Juli. Ab 18 Uhr gibt es ein ausführliches Gespräch mit Katharina Kubrick, Kubricks Nachlass-Archivar Richard Daniels und Filmhaus-Leiter Nils Daniel Peiler. Danach läuft der Film in der englischen Originalfassung.

Das gesamte Programm der Retrospektive: https://filmhaus.saarbruecken.de

Die Seite von Katharina Kubrick: https://www.kubrickart.com/

Neueste Kommentare