Fundstücke vom Juli-Flohmarkt am Max Ophüls Platz, „Ben-Hur“ als antike DVD, die man in der Filmmitte umdrehen muss.

Film und dieses & jenes

Fundstücke vom Juli-Flohmarkt am Max Ophüls Platz, „Ben-Hur“ als antike DVD, die man in der Filmmitte umdrehen muss.

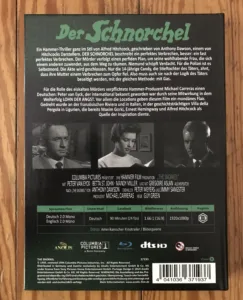

Natürlich: Dracula und Frankenstein, Peter Cushing und Christopher Lee, dazu geplante Invasionen aus dem Weltall in den Quatermass-Filmen – das verbindet man am ehesten mit den Werken der britischen Film-Firma Hammer. Doch die bot durchaus mehr als Horror. Der Film „Der Schorchel“, 1957 hammer-untypisch, weil relativ kostspielig, auch in Italien gedreht, ist ein kleiner, feiner, manchmal überraschend böser Thriller der Briten. Peter van Eyck, dank „Lohn der Angst“ ein veritabler Euro-Star, spielt einen Mann, der seine Gattin ermordet – in einer trickreichen, minutenlangen, dialoglosen Eröffnungssequenz, in der er eine Taucherbrille, Schnorchel, Gas und Gummischläuche braucht. Die Polizei glaubt an einen Freitod (worauf der Mörder spekuliert), nur seine junge Stieftochter ahnt, was geschehen ist. Doch niemand glaubt ihr, und der Mörder weiß, dass sie das nächste Opfer sein muss.

Im Mittelteil des Films von Guy Green stellt sich eher solide Spannung denn Hochspannung ein, aber im Finale zieht der Film an und bietet eine schöne Schlusspointe. Van Eyck, wunderbar ölig und von finsterem Charme, tut das, was sich nicht jeder Bösewicht traut (ACHTUNG SPOILER!!): Er bringt den süßen Filmhund um.

Die Extras der Bluray (auf der Hülle unterschlagen) sind exzellent: ein Audiokommentar mit Uwe Sommerlad und Volker Kronz, Booklet und Audiokommentar von Rolf Giesen, dazu ein 23-Minuten-Special über Komponist Francis Chagrin, Bildergalerien, Trailer – und eine Rekonstruktion des Endes, wie Drehbuchautor Jimmy Sangster es eigentlich im Sinn hatte. Doch diese grimmige „Rache ist süß“-Variante hat sich Hammer dann doch nicht getraut.

Erschienen bei Anolis.

Die Geschichte der Hammer-Studios.

Die Doku „The Frankenstein Complex“.

German Grusel: „Die Schlangengrube und das Pendel“

Eine gute Lektüre: Erinnerungen und Lebenstipps von Michael Caine. Foto: Alexander Verlag

Michael Caine, ein britisches Wahrzeichen wie gebackene Bohnen oder Essig auf Pommes, blickt in seiner Autobiografie zurück – und gibt auch einige mehr oder weniger hilfreiche Lebenstipps.

Kein schöner Moment für Michael Caine. Ein neues Drehbuch las er und war maßlos enttäuscht – die Hauptrolle sei doch ziemlich schwachbrüstig, bemäkelte er bei seinem Agenten, bis der ihn aufklärte: Er solle ja auch nicht die Hauptrolle spielen, nicht den Helden, nicht den romantischen Liebhaber, sondern dessen Vater, die Nebenrolle. Das ließ den Indignierten ebenso ins Grübeln kommen wie der Umstand, dass die Zahl der ihm angebotenen Rollen zuletzt deutlich geschrumpft war. Seine Karriere war mehr oder weniger versandet. In den frühen 1990ern war das, der Brite ging auf die 60 zu, trat eine mimische Frührente unter kalifornischer Sonne an und tat das, was man so tut, wenn man bekannt genug ist, dass sich ein Verlag für einen interessiert: Man schreibt seine Autobiografie. „What‘s it all about“ hieß sie, war äußerst lesenswert und erschien 1994, allerdings nicht auf Deutsch.

Immerhin Caines jüngste Memoiren sind bei uns erschienen und blicken etwas anders, etwas milder auf das Leben als die 30 Jahre alte Autobiografie. Die schrieb schließlich ein Mann in mittleren Jahren, dessen Karriere sich gerade verdunkelte – hier schreibt ein 87-Jähriger (mittlerweile ist er 91), dem wider Erwarten nach Karriereknick eine enorme Alterskarriere gelungen ist und der viel Dankbarkeit empfindet für nahezu alles, was er erlebt hat. Er erzählt nicht chronologisch, sondern hat sein Buch als Ratgeber konzipiert: auf dass die aufmerksamen Leserinnen und Leser auch ein so pralles Leben haben können wie er selbst. Mit einer Ehe über Jahrzehnte, mit einem geliebten Beruf und auch mit allerlei Annehmlichkeiten, die hohe Gagen so mit sich bringen.

„Das Boot“ und „Starship Troopers“: Interview mit Kameramann Jost Vacano

Zugegeben: Die Lebenstipps revolutionieren das Genre des Ratgeberbuchs nicht. „Finden Sie, was Sie lieben“ und „Seien Sie bereit, zu versagen“ heißt es da oder auch „Egal, was es ist, geben Sie 100 Prozent“. Geschenkt. Aber im Grunde erzählt Caine einfach mit viel Charme von einer wechselhaften und langen Karriere, während derer er manche Türen sprengen musste: Der Buchtitel „Die verdammten Türen sprengen“ bezieht sich auf eine Szene in Caines 1969er Klassiker „The Italian Job“ (dämlicher deutscher Titel: „Charlie staubt Millionen ab“) und ist in Caines Augen eine schöne Metapher für seine gesamte Karriere. In ärmlichsten Verhältnissen geboren, „vor einer Million Jahren“ (Caine meint 1933), gesegnet mit einem Cockney-Akzent, der im klassenstarren England für Hauptrollen tödlich ist – allerdings nicht in den „Swinging Sixties“, in denen er seinen Durchbruch erlebt: als verantwortungsloser Londoner Macho und das, was man einst wohl „Schürzenjäger“ nannte, im Film „Alfie“, der ihn sogar im fernen Hollywood bekannt macht. Da ist der erste Star, den er trifft, John Wayne, der in Cowboykluft und im Hubschrauber hinter dem gemeinsamen Hotel darnieder schwebt und ihm eine dubiosen Ratschlag fürs Leben gibt: langsam reden, mit tiefer Stimme, und möglichst wenig.

Caine ist in diesem Buch etwas diskreter als in seinen ersten Memoiren. Ohne Namen zu nennen, beklagt er sich hier über einen gelangweilten US-Regisseur, der nur noch arbeitet, um sein teures Hobby des Hochseefischens zu finanzieren. Im früheren Buch war er darüber bereits erbost, aber er nannte auch den Namen: John Sturges („Die glorreichen Sieben“), der mit ihm 1976 den Kriegsfilm „Der Adler ist gelandet“ inszeniert. Ein anderer Name, der im neuen Buch ebenfalls im Dunkeln bleibt, ist der eines US-Stars, der bei Dreharbeiten aus reinem Trotz, da er mal ein paar Minuten warten musste, sich regelmäßig in seinen Wohnwagen verzieht, um nun alle anderen warten zu lassen und seine Macht zu demonstrieren. Hier schweigt Caine, im alten Buch aber nicht: Sylvester Stallone war der Rüpel, bei den Dreharbeiten zu John Hustons bizarrem Weltkriegs-Fußballfilm „Flucht oder Sieg“ von 1978. Dass Caine im aktuellen Buch Stallone an anderer Stelle als „guten Freund“ bezeichnet, spricht für eine gewisse Altersmilde.

Bond-Bildband: „The Goldfinger Files“

Demonstrativ zu spät kommen, seine Macht zeigen, in der Hierarchie nach unten treten – davon rät Caine ab. Es scheint, er schämt sich heute noch für einen Wutanfall: Beim Mittelalterfilm „Das vergessene Tal“ (1971) kam er mit seinem Filmpferd nicht zurecht und reagierte mit einem oscarreifen Tobsuchts-Auftritt. Nach einer kühlen Zurechtweisung des Regisseurs, der einen solchen Gesichtsverlust unverzeihlich fand, entschuldigte sich Caine bei allen Beteiligten (wenn auch nicht beim Pferd).

Was erfährt man noch? Dass Caine nur zu gut weiß, wie viele miese Filme er gedreht hat („Der weiße Hai IV“ etwa) – die ihm aber einen heimischen Swimmingpool oder ein Haus für die Mama finanziert haben. Dass Alfred Hitchcock ihn mit theatralischer Nicht-Achtung strafte, nachdem er das Rollenangebot als Frauenmörder in „Frenzy“ abgelehnt hatte, weil er die Figur zu grausig fand. Dass er so wenig Talent für Golf hat, dass ein frustrierter Sean Connery, ein ambitionierter Großgolfer, nach einer vergeblichen Übungsstunde mit ihm in Rage einen Golfschläger zerbrach. Und dass Caine seinen Agenten gewechselt hat, nachdem der ihn zu der Rolle als Bösewicht in einem grässlichen Steven-Seagal-Film überredet hatte.

Auch das Alter ist ein Thema, zumal Caine sich jüngst in einem Restaurant den wenig schmeichelhaften Satz „Scheiße, ich dachte, sie wären mindestens 100“ anhören musste. Geburtstagsfeiern werden seltener, Krankenhausbesuche und Beerdigungen dagegen regelmäßiger, „der feste Kern wird kleiner und kleiner“. Caine versucht, so kurz zu trauern wie möglich, „sonst müsste ich ertrinken. Also tauche ich schnell wieder auf und schnappe nach der frischen Luft der Lebenden.“

Melancholie zieht sich da durch das Buch, vor allem aber Dankbarkeit für ein erfahrungsreiches Leben und für eine Karriere, die immer noch nicht zu Ende ist; nicht zuletzt dank eines britischen Regisseurs, der ihn einst im Garten mit einem Drehbuch besuchte und ihn überzeugte, dass die Rolle des Butlers, nicht des Helden, eine gute Sache sei: Christopher Nolan bot ihm 2004 eine Rolle in „Batman Begins“ an, machte Caine so einem neuen jungen Publikum bekannt und besetzte ihn danach in jedem seiner Filme (in „Dunkirk“ war er nur zu hören); auch in „Tenet“, ist Caine dabei und gab zu Protokoll, dass er keine Ahnung hat, worum es in dem Film eigentlich geht.

Dampft man Caines Lebenstipps im Buch ein, bleibt vor allem ein herzhaftes „Einfach weitermachen“, Hinfallen ist legitim, Liegenbleiben nicht. Wem das etwas zu vage ist, für den hat Caine auch Praktisches zur Hand: Reisetaschen rechtzeitig packen, zwei Wecker statt einem benutzen – und bei Kuss-Szenen ein Mundspray dabei haben.

Michael Caine: Die verdammten Türen sprengen – und andere Lebenslektionen.

Aus dem Englischen von Gisbert Haefs und Julian Haefs. Alexander Verlag, 309 Seiten, 24 Euro.

King Kong, Lois de Funès, Bertolucci, Bud Spencer und Terence Hill, „Das Omen“, „Vom Winde verweht“ –

Kinoanzeigen aus dem Januar 1977, aus dem Archiv der Saarbrücker Zeitung.

Der James-Bond-Bildband „The Goldfinger Files“

Das Kino-Magazin „35 Millimeter“

Leben im Schatten von „Star Wars“: die Doku „Elstree 1976“

Andreas Pflüger (66) ist in Saarbrücken aufgewachsen. Nach dem Abbruch eines Theologie- und Philosophiestudiums arbeitete er als Taxifahrer, Möbelverkäufer und Koch, schrieb Hörspiele und viele Drehbücher, darunter 27 „Tatorte“. Sein jüngster Roman ist „Wie Sterben geht“. Foto: Stefan Klüter

Der saarländische Autor Andreas Pflüger schreibt über seine 77 liebsten Filme. In dem hinreißenden Band „Herzschlagkino“ erfährt man einiges über die Filme – aber auch viel über Pflüger selbst. Wieso hatte „Alien“ romantische Wirkung? Und wieso rief Götz George bei seinen Eltern an?

Manchmal ist das so mit dem Kino. Man geht rein – und kommt ein bisschen größer wieder heraus. So war das auch bei Andreas Pflüger. Als ersten Film im Kino schaute er sich in Saarbrücken „Todesgrüße aus Shanghai“ an, ein Epos der stählernen Handkanten und spitzen Schreie von Bruce Lee, den übrigens in der deutschen Fassung Elmar Wepper wunderbar kernig spricht. Pflüger war damals 15, aber nach dem Film „kein Junge mehr, sondern ein brandgefährlicher Kerl; jedenfalls fühlte ich mich so“. Dass er später mal über Jahrzehnte hinweg Drehbücher schreiben würde, konnte er damals nicht wissen. Aber er wusste, so schreibt er es im Vorwort dieses Buchs, was er am Kino liebt: „Wenn der Vorhang aufgeht, will ich überwältigt werden, vom Sound, der Musik, von Bildern zu groß für die Leinwand.“ So sei aus ihm „ein Hollywood-Junkie“ geworden, „fürs gepflegte Kammerspiel bin ich verloren“.

77 seiner liebsten Filme hat der saarländische Schriftsteller zusammengetragen, die meisten kommen im weitesten Sinne aus Hollywood, eine Handvoll aus Europa – „Diva“ etwa oder „Sommer vorm Balkon“. Pflüger will keine unbekannten Perlen polieren oder mit Geheimtipp-Nischenwissen angeben, die meisten Filme haben Klassiker-Status. Pflüger weiß, dass man bei Kalibern wie „The Shining“, „Das Schweigen der Lämmer“ oder „GoodFellas“ nicht mehr den Inhalt erklären muss – das wäre Ressourcen-Verschwendung. Vielmehr geht er die Filme aus anderen Perspektiven an, oft autobiografisch und gerne mit wohligen Abschweifungen; bei „Alien“ etwa geht es nur am Rande um HR Gigers Weltallmonster. Sondern vor allem um Elke, Pflügers damalige Kommilitonin, „mit so einem winzigen schwarzen Dingsbums auf der Wange und einem Lispeln, das mich verrückt machte“. Der galaktische Schrecken beim gemeinsamen Kinobesuch, der ersten Verabredung, führt dazu, dass Elke nicht alleine nach Hause gehen will. Der Rest ist Geschichte. Allerdings eine ziemlich kurze. Nach drei Wochen interessiert Elke sich deutlich stärker für „einen Typen, der einen roten Alfa Spider fuhr und Vergil auf Latein zitierte“.

Auch Familiäres erfährt man – etwa, bei Pflügers Text zum Film „Shine“, dass seine Eltern nach seinem abgebrochenen Theologie-Studium und dem Wunsch, Autor zu werden, Schlimmstes befürchten, was den Lebensunterhalt angeht. Sie fragen aber lieber nicht mehr nach. Doch als er mal wieder zu Besuch aus Berlin da ist, klingelt beim Sonntagsbraten das Telefon. Die Mutter erbleicht rasant, denn es meldet sich Götz George; er will Pflüger sprechen, wohl wegen eines Drehbuchs. Fortan sorgen sich die Eltern nicht mehr, und der Vater fragt zum ersten Mal: „Erzähl mal, was Du so machst.“

Um Pflügers Arbeit als Autor geht es in den Filmbetrachtungen, ums Handwerk an sich, „das gerne gering geschätzt wird – aber nur von denen, die es nicht beherrschen“. Ein Autor etwa wie John Grisham, dessen Roman „Die Firma“ mit Tom Cruise verfilmt wurde, halte literarischen Stil und Rhythmus offensichtlich für „Wehwehchen von Autoren mit vierstelligen Auflagen“. Aber von seinen Plots könne man viel lernen, da sei Grisham so versiert wie ein „Waschbär beim Eierklauen“. Ebenso bewundert Pflüger an der dunklen Hollywood-Satire „Barton Fink“ der Coen-Brüder, dass in deren Drehbuch „nichts zu viel ist“. Gerade das sei eine besonders schwierige Kunst.

Eine Schreibblockade, wie sie ein Autor in „Wonder Boys“ durchleidet (gespielt von Michael Douglas), erlebte er bisher fünf Mal, man „tut sich selbst leid und hasst die ganze Welt“. Zumindest eine Hürde im Arbeitsleben hat Pflüger aus dem Weg geräumt – die Diskussionen mit Produzentinnen und Produzenten bei Film und Fernsehen. Ein Produzent, unzufrieden mit einer ersten Drehbuchfassung, bat ihn, ihm doch einfach dieses „Pflüger-Feeling“ zu geben. „Das war fünf Minuten bevor ich beschloss, nur noch Romane zu schreiben.“

Clint Eastwood hat es Pflüger bei den 77 Filmen am meisten angetan – sei es als Darsteller, Regisseur oder, meist, beides. Vier Mal taucht er auf, noch vor den Regisseuren Ridley Scott und Stanley Kubrick, dessen „Uhrwerk Orange“ er einst im Saarbrücker „Scala“ sah, der heutigen „Camera Zwo“. Keinen anderen Eastwood-Film hat er öfter gesehen als dessen Regie-Arbeit „Mystic River“, 30 oder 40 Mal – er ist sogar enttäuscht, wenn er ihn im Fernsehen verpasst. Bei Eastwood liebt er den Minimalismus, das ökonomische Erzählen, dieses „Nichts ist zu viel“ wie bei „Barton Fink“ der Coens.

Auch in verschiedene Kinos führt uns Pflüger, nicht nur in Saarbrücken, auch nach Paris: Dort lebt er Ende der 1970er für einige Zeit, schaut „Dr. Seltsam“ in einem Programmkino, „in dem es immer nach nassem Hund mit einem Quäntchen Knofi“ riecht und in das man am besten ein Kissen mitbringt, da die Bestuhlung schon kraftvoll durchgesessen ist. „Apocalypse Now“ sieht er auf Interrail-Reise in einem „abgerockten Brüsseler Bahnhofskino“; verstanden habe er den Film erst Jahre später. Den Westernklassiker „Die glorreichen Sieben“ schaut er sich 1993 im überheizten Rossija-Kino am Puschkinplatz in Moskau an; der US-Ton läuft im Hintergrund – und im Vordergrund „ein russisches Voiceover, jede Rolle von derselben Frau gesprochen. Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“ Am Film mag Pflüger alles, auch Darsteller Horst Buchholz. Den lernt er später bei der Berlinale kennen; Buchholz habe einen „spektakulär versifften Flokati-Mantel“ getragen und viel geraucht, „ich glaube, er hat seine Kippen samt Filter gegessen. Ein Lachen wie ein Betonmischer.“ Aber die Buchholzschen Hollywood-Geschichten an diesem Abend klingen für Pflüger ehrlich, „er tat nicht, als hätte sein Stern in der Stadt der Engel hell gestrahlt“. Als Buchholz geht, hinterlässt er einen Geruch nach Mottenkugeln. Das ist schon große Kunst, wie Pflüger hier in einem kleinen Textabsatz einen melancholischen, zugleich unsentimentalen Abgesang auf eine schwierige Karriere anstimmt.

Insgesamt kann man sich bei der Lektüre auch auf Pflügers Händchen für kernige Sätze und Pointen verlassen: Angesichts der damaligen Verrisse für den Science-Fiction-Film-Noir „Blade Runner“ bemerkt er lakonisch: „Die Ewigkeit schert sich nicht um Rezensionen.“ Bei „Silverado“ versucht er Western-Hasser zu bekehren, denn diese Filme seien ja auch bloß „Dramen, in denen Pferde mitspielen“. Angesichts des deutschen Films „Fanfaren der Liebe“, einer Art Pendant zu Billy Wilders „Manche mögen’s heiß“ warnt er lakonisch: „Da lernt man beten.“ Aber auch sich selbst schont er nicht und gibt zu, angesichts von Brad Pitts Auftritt in „Thelma & Louise“ prophezeit zu haben, dass „der Kerl in der Versenkung verschwindet“. Man kann ja mal daneben liegen – was uns zu „Manche mögen’s heiß“ zurückführt und zu dessen letztem Dialogsatz. Es ist eben niemand vollkommen.

Andreas Pflüger: Herzschlagkino. 77 Filme fürs Leben.

Arche, 165 Seiten, 17 Euro.

Info: www.andreaspflueger.de

Beim Aufräumen des Schreibtischs gefunden – ein altes Ausleihkärtchen für eine VHS-Cassette in der Videothek. Reifere werden sich erinnern, Jüngere, mit Streaming-Aufgewachsene, werden es nicht glauben: So ein Kärtchen nahm man aus dem Wandregal, in dem die Hülle des Films stand, gab es an der Theke ab, und Videothekarin oder Videothekar drückte einem dann die Cassette in die Finger. Und wenn man die nicht zurück gespult zurück gegeben hat, kostete es extra (zumindest in manchen Läden). Alles sehr lange her.

Asta Nielsen auf einer historischen Starpostkarte. Foto: Stiftung Deutsche Kinemathek

Asta Nielsen (1881-1972) war der erste große Star des Stummfilms, die Dänin spielte in vielen deutschen Produktionen unkonventionelle Figuren und lebte auch unkonventionell: Sie gestaltete ihre Karriere selbst, handelte eine frühe Gewinnbeteiligung aus, verlor zweimal ihr Vermögen und heiratete mehrfach, zuletzt im Alter von 88 Jahren. In der aktuellen Ausstellung „Der deutsche Film“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte hat sie einen prominenten Platz und ist nun auch das erste Thema im Rahmenprogramm. Die Filmemacherin Sabine Jainski zeigt ihre Doku „Asta Nielsen – Europas erste Filmikone“.

Wenn man Asta Nielsens Popularität auf ihrem Zenit mit der eines weiblichen Stars von heute vergleicht – wer würde ihr gleichkommen?

JAINSKI Vielleicht Cate Blanchett? Es müsste eine Frau sein, die auf der ganzen Welt ein Superstar ist und sowohl als Komikerin wie als ernste Schauspielerin Erfolg hat, die eine Rollenbreite vom Teenager bis zur alternden Prostituierten verkörpern kann. Ich bezweifle, dass Schauspielerinnen heute überhaupt noch so viel Freiheit und Vielfalt zugestanden wird, wie sie sich Asta Nielsen damals nehmen konnte. Am ehesten gelang das vielleicht Schauspielerinnen wie Meryl Streep oder Helen Mirren über den gesamten Verlauf ihrer Karriere. Asta hat ja „nur“ im Alter zwischen 29 und 51 Jahren im Film gespielt.

Die Journalistin und Filmemacherin Sabine Jainski. Foto: Elena Ternovaja

Wie kamen Sie auf das Thema Asta Nielsen?

JAINSKI Die neue Biografie von Barbara Beuys, „Asta Nielsen. Filmgenie und neue Frau“, gab den Anstoß für meinen Film, die Idee kam von der Produzentin Irene Höfer von Medea Film Factory. Ich kannte Asta Nielsen nur oberflächlich als Stummfilmstar, aber ich hatte keine Ahnung, was für eine faszinierende Persönlichkeit sich hinter dem Namen verbarg. Sie hat als alleinerziehende Mutter aus einem Arbeiterhaushalt um 1900 selbstständig eine Schauspielkarriere verfolgt. Besonders spannend fand ich, welche kreative Freiheit sie im frühen Film genoss – sie gestaltete ihre Rollen selbst, bis hin zu Maske und Kostüm, und beteiligte sich auch an Regie und Schnitt. Die Filme realisierte sie gemeinsam mit ihrem Partner, Drehbuchautor und Regisseur Urban Gad, und sie suchte sich unglaublich vielfältige Rollen aus: als alleinerziehende Mutter, arme Putzfrau, verliebter Teenager, aber auch als Bergwerksbesitzerin oder als Suffragette. Das war auch eine feministische Ansage: Frauen wollen eigene Karrieren, sie wollen nicht an Heim und Herd gekettet sein, sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen, und sie wollen das Wahlrecht.

In Ihrem Film heißt es, dass Nielsen keine klassisch-konventionelle Schönheit war – was hat das männliche Kinopublikum an ihr fasziniert?

JAINSKI Ihre schlanke Figur wäre heute sehr gefragt, aber in den 1910er Jahren orientierte sich das weibliche Schönheitsideal eher an der Rubens-Figur. Zudem war sie dunkelhaarig und nicht blond, was auch manchen Dänen nicht gefiel. Erst in den 1920er Jahren wurden die androgynen „Neuen Frauen“ mit Bubikopf modern, die sie so erfolgreich verkörperte. Die Filmkritikerin Nanna Rasmussen sagt in meinem Film, dass sie ein Symbol gefährlicher, faszinierender Erotik war – sie wirkte geheimnisvoll und verführerisch.

Und das weibliche Kinopublikum?

JAINSKI Das frühe Kino war auch ein Freiraum für das weibliche Publikum, wie die Biografin Barbara Beuys in meinem Film erklärt. Die Frauen konnten sich in Asta Nielsens Figuren wiederfinden, weil sie den Alltag ihrer Zeit auf die Leinwand brachte. Asta spielte berufstätige Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten und zeigte, wie schwer der berufliche Aufstieg war, oder welche Folgen eine unerwünschte Schwangerschaft für Frauen hatte. Sie zeigte, in welchen Abhängigkeitsverhältnissen sich die Frauen befanden. Und wenn sie Männer spielte, war sie durchaus auch für Frauen eine große Verführerin.

Sie hat unter der Marke „Die Asta“ Dinge vermarktet – war sie eine Pionierin des Merchandise? Und eine Gewinnbeteiligung an Filmen auszuhandeln, war damals auch unerhört, oder?

JAINSKI Es war eher so, dass andere Geschäftsleute ihre Popularität ausnutzten und Dinge unter ihrem Namen herausbrachten. Sie hat versucht, das zu begrenzen und zu kontrollieren. Vor Gericht ist sie damit allerdings gescheitert. Das Merchandise entstand eher gegen ihren Willen, aber es war wohl zum ersten Mal derart umfassend – es gab unter anderem Schnittchen, Seife, Parfum und Operngläser. Die Gewinnbeteiligung von einem Drittel der Filmeinnahmen war dagegen wirklich ihr großer Coup. Das war 1911, sie hatte ja gerade erst mit ihrem dänischen Filmdebüt einen Riesenerfolg gelandet, und nun sollte sie die große Chance auf eine langjährige Serie in Deutschland bekommen – und da hat sie gleich alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Sie hat sehr früh begriffen, dass sich mit Filmen Geld verdienen lässt und dass sie sich selbst als Filmstar vermarkten muss.

Ein Blick in die Völklinger Ausstellung „Der deutsche Film“. Es läuft ein Filmausschnitt aus „Engelein“ von 1914, daneben hängt das Plakat zum Film mit Asta Nielsen. Foto: Hans-Georg Merkel / Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Nielsen spielte einen weiblichen „Hamlet“, der sagt: „Ich bin kein Mann, muss aber auch keine Frau sein“. Wie wurde das damals verstanden und aufgenommen? Das klingt sehr aktuell.

JAINSKI Soweit ich weiß, hatte die französische Theaterschauspielerin Sarah Bernhardt als erste Frau den „Hamlet“ gespielt, das war sicher ein Vorbild für Asta Nielsen. Asta hatte auch schon in den 1910er Jahren mehrere komische Hosenrollen gespielt. In „Das Liebes-ABC“ sieht sie fast aus wie Charlie Chaplin. Ihr „Hamlet“ war 1922 ein weltweiter Hit, weil sie in dieser Rolle als Komikerin und als tragische Heldin brillieren konnte. Sie gab der Figur Hamlet damit eine ganz andere Motivation, nicht nur den Vater, sondern auch die eigene unterdrückte Existenz als Frau zu rächen. Sie spielt eine Figur, die zwischen den Geschlechtern steht und die feste Rollenzuschreibung von Mann und Frau infrage stellt. Das ist genau das, was wir heute diskutieren. Ich war immer wieder unglaublich verblüfft, dass Asta Nielsen bereits vor über 100 Jahren genau dieselben Fragen gestellt hat, an denen wir heute immer noch knabbern. Offenbar sind wir gesellschaftlich doch noch nicht so viel weiter als in den 1920er Jahren.

Das nostalgische Kinomagazin „35 Millimeter“

Nielsens Filmkarriere endete in den 1930ern – warum? War es der Übergang vom Stumm- zum Tonfilm, der manche Karrieren abrupt beendete?

JAINSKI Der Tonfilm war kein Problem, sie hatte ja jahrelang auf Deutsch Theater gespielt. Das hört man auch in ihrem ersten und leider einzigen Tonfilm, „Unmögliche Liebe“. Kurz nach der Premiere dieses Films kam Adolf Hitler an die Macht und er wollte Nielsen für seine Sache gewinnen. Sie hat durchaus geschwankt, aber sich dann letztlich doch entschieden, nicht mit den Nationalsozialisten zusammenzuarbeiten. Sie hat dann keine Filme mehr gedreht, sondern weiter am Theater gearbeitet.

Ihr Film endet mit der letzten Ehe von Asta Nielsen, spart ihren Tod 1972 aber aus – warum?

JAINSKI Ich fand es unglaublich faszinierend, wie oft Asta Nielsen privat wie beruflich immer wieder von vorne angefangen hat. Sie hat zwei Weltkriege überlebt, dreimal ihr Vermögen verloren, zwei Produktionsfirmen gingen den Bach hinunter, sie hatte drei gescheiterte Ehen hinter sich, war ab den 1950er Jahren in Dänemark sehr einsam. Und dann fängt sie im hohen Alter noch eine neue Beziehung zu dem Kunsthändler Christian Theede an – und heiratet ihn mit 88 Jahren! Was für ein Vorbild! Er hat sie dann bis zu ihrem Tod begleitet.

Termin: Donnerstag, 18. Januar, 18.30 Uhr. Nach der Filmvorstellung gibt es ein Gespräch mit Sabine Jainski, Kurator und Weltkulturerbe-Vorstand Ralf Beil und dem Publikum. Der Eintritt ist frei. Infos: Weltkulturerbe Völklinger Hütte.

Die Doku ist in der Mediathek von Arte zu sehen.

Kontakt zu Sabine Jainski: www.jaunski.de

Bevor Jahre später der klobige Super-8-Projektor von Bauer ins Haus kam, war dies die erste Berührung mit Heimkino: das selige Dux-Kino 68 von der Firma Markes & Co. aus Lüdenscheid. Der Filmbetrieb funktionierte per Kurbel, man konnte die Bilder an die Pseudo-Leinwand im Verpackungsdeckel strahlen – oder einfach vorne reinschauen. Dazu gab es (sehr kurze) Filme wie „Bugs Bunny und die Marsmenschen“ oder auch „Tweety in Nöten“. Im alten Kinderzimmer liegt noch fast alles, nur das Herzstück ist verschwunden – der alte, batteriebetriebene Mini-Projektor.

Neulich beim Aufräumen gefunden.

Vorne reinschauen – fertig ist das „Tageslicht-Kino“

Die Leinwand im Deckel.

Zwei Filme, die die Zeit überlebt haben.

„Höhepunkte am laufenden Band, Mädchen, die wie Siamkatzen schnurren“ – eine Anzeige zum 1974er Bond „Der Mann mit dem Goldenen Colt“. Foto: Archiv SZ

Schurken, die in Vulkanen wohnen, Frauennamen wie „Pussy Galore“ und James Bond, der immer wieder die Welt rettet. Der Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck hat ein sehr vergnügliches Buch über die Welt von 007 geschrieben. Ich habe mit ihm gesprochen – unter anderem über das alte Thema: Wie sexistisch sind die Bond-Filme, wie rassistisch die alten Romane?

Das British Film Institute BFI versieht jetzt auch Bond-Filme in einer John-Barry-Reihe mit einem Warnhinweis, dass man sich auf Stereotypen einstellen soll und auf einen Zeitgeist von gestern. Wie sinnvoll ist das?

SCHWANEBECK Ich finde diese Hinweisangebote ganz sympathisch und ziehe sie in jedem Fall der Zensur oder nachträglichen Retuschierung vor. Eine kurze Einblendung vor Filmbeginn tut niemandem weh, sie ersetzt aber natürlich keine gründliche Auseinandersetzung mit den Filmen – mit den ganzen ethnischen Stereotypen und dieser ganzen Playboy-Fantasiewelt, die eigentlich schon damals niemand mit der Realität verwechselt haben dürfte. Die alten Filme sollten ansonsten intakt bleiben dürfen, als Zeitdokumente oder eben auch, um die Weiterentwicklung von heute messen zu können. Damals gab es in den Filmen Frauen, die zum Beispiel Pussy Galore heißen, als wären sie Offerten zum Geschlechtsverkehr, und besonders schurkischen Schurken. Das würde niemand mit der Realität verwechseln. Die neueren Filme bedienen solche Stereotypen nicht mehr, es gibt etwa kein „Yellowfacing“ mehr wie im ersten Kino-Bond „Dr. No“, wo ein kanadischer weißer Schauspieler zu einem asiatischen Bösewicht umgeschminkt wird. Und Bond schießt auch nicht mehr dutzendweise gesichtslose chinesische Handlanger über den Haufen.

Ich habe vor einiger Zeit meinen liebsten Roger-Moore-Bond, „Der Spion, der mich liebte“ von 1977, mit dem Unterwasserauto und einem Handlanger mit Stahlgebiss, meiner Tochter gezeigt – damals ihr erster Bond. Und mir war es ziemlich peinlich, weil ich diesen Altherren-Sexismus gar nicht in Erinnerung hatte. Mit elf, als ich den Film zum ersten Mal sah, fand ich das alles ziemlich witzig – und eigentlich auch ganz normal.

SCHWANEBECK Die Filme dieser Zeit sind schamlos sexistisch, das zieht sich mindestens durch die 1960er und 1970er. In „Goldfinger“ verabschiedet Bond seine Gespielin mit einem Klaps auf den Hintern, weil jetzt „Männergespräche“ anstehen – dass uns das heute so fremdschammäßig peinlich vorkommt und wir beim Schauen mit den Augen rollen, zeigt aber, dass sich die Kultur gewandelt hat. Auch Jugendliche wissen, wie sie das einsortieren müssen: als Opa-Humor von gestern, so wie einen Witz von Fips Asmussen. Den Schauwert dieser Filme kann man ja trotzdem genießen. Und eigentlich zwinkern uns diese Filme, gerade die mit Roger Moore, immer zu, um uns klarzumachen, dass sie gar kein Abbild der Realität sein wollen. In der Bond-Forschung gibt es auch feministische Lesarten, die die Filme als überzogenes Zerrbild unserer sexistischen Gesellschaft sehen – so dass man eigentlich mit Bond lachen muss, nicht über ihn.

Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck.

Haben die Macher der frühen Filme das beabsichtigt? Sozusagen Bond als Sexismus-Satire?

SCHWANEBECK Das glaube ich nicht. Bücher, Filme und Musik haben ja oft eine unbewusste Ebene. Schauen Sie sich „Diamantenfieber“ mit Sean Connery von 1971 an – ein Film, in dem Bond durch enge Röhren kriecht, es viel Toiletten-Humor gibt und er es mit schwulen Killern zu tun bekommt. Da schreibt sich schon eine Art Anal- und Homophobie in den Film ein. Ob die jetzt vom Drehbuch kommt, von der Romanvorlage, von der Regie oder von Connery, der ein relativ reaktionäres Mannsbild gewesen sein soll, ist schwer zu sagen. Die späteren Filme sind da cleverer und intellektueller, da muss Bond ja auch mal zum Psychologen oder wird von seiner Vorgesetzten als sexistischer Dinosaurier bezeichnet.

Was fasziniert Sie als Kulturwissenschaftler generell am Thema Bond?

SCHWANEBECK An Bond kann man zum Beispiel das Verhältnis zur britischen Monarchie behandeln oder fragen, wie sich die britische Gesellschaft sieht. Die Filme lassen sich gut als Statement zum Zeitgeist lesen.

Zum Beispiel?

SCHWANEBECK Besonders deutlich ist das bei Roger Moore. Er verkörpert ja mit seinen Safari-Anzügen die Leichtigkeit des verspäteten Kolonialherren, der eine große Playboy-Party feiert. Aber als er Mitte der 1980er abtritt, kommt gerade das böse Erwachen mit Aids – und entsprechend muss sich sein Nachfolger Timothy Dalton verhalten. Er ist relativ monogam und versucht ein bisschen Seriosität herzustellen – so gesehen hat sich da bei Bond etwas verändert, so wie die Welt auch.

Wie groß sind die Unterschiede zwischen dem literarischen Bond von Ian Fleming und dem Kino-Bond?

SCHWANEBECK Autor Fleming war ein ganz großer Freund der amerikanischen Krimischule, seine Vorbilder kamen nicht aus dem verknöcherten Dunstkreis britischer klassischer Abenteuerliteratur. Deswegen sind die Männer bei Fleming meist versoffen, abgebrüht und zynisch. Er bietet auch „femmes fatales“ auf, die ein falsches Spiel spielen, weswegen Bond am Ende von „Casino Royale“, als seine Freundin stirbt, ja auch „Die Schlampe ist tot“ sagt – sehr prägend für das Frauenbild des literarischen Bond. In Flemings Büchern finden sich Antisemitismus, dazu Vorurteile etwa über Asiaten, denen man meist nicht trauen kann – nicht direkt aus der Erzählersicht, sondern gebrochen durch Bonds Perspektive. Bond steckt voller Vorurteile, für ihn sind alle Frauen, Juden, Schwarzen, Asiaten auf ihre Weise gleich. Das ist in den Filmen abgemildert, auch schon in den frühen, denn in den 1960ern, als die ersten Kino-Bonds entstanden, ging alles etwas spielerischer zu, in Richtung einer etwas offeneren Gesellschaft und auch einer „Playboy“-Kultur.

Ist der literarische Bond ohnehin nicht eine eher langweilige Figur? Ein etwas spießiger Snob mit Vorliebe für edle Marken-Waren, die Fleming höchst liebevoll immer und immer wieder herunterbetet?

SCHWANEBECK Spießer trifft es ganz gut, Flemings Bond ist ein ziemlich reaktionärer Knochen, vor allem der häusliche Bond, den man in den Filmen ja selten sieht: Er braucht seine Rituale, seine morgendlichen Rühreier, seinen Kaffee und seine vertraute Zigarettenmarke.

Ihr Buch enthält sich der üblichen, meist nutzlosen Listen, etwa wer der beste Bond-Darsteller oder was sein schönstes Auto ist – aber einen Film bezeichnen Sie als den mitreißendsten, auch meinen Lieblings-Bond: „Im Geheimdienst ihrer Majestät“. Was macht den Film so besonders?

SCHWANEBECK Inhaltlich unterscheidet er sich sehr stark von den anderen – er ist eher melodramatisch, zwischendurch gibt es eine ganze Stunde ohne Actionsequenz, der Film baut eine Beziehung auf, Bond heiratet am Ende. Das ist alles sehr untypisch. Auch gestalterisch ist der Film eine Klasse für sich. Regisseur Steven Soderbergh meinte einmal, das sei der einzige Bond, von dem man sich jede Kamera-Einstellung gerahmt übers Bett hängen möchte. Da ist was dran. Das geht auch über diesen Postkarten-Exotismus hinaus, den man sonst so bei Bond findet. Vielleicht ist es Zufall, aber es ist auch die werkgetreuste Verfilmung eines Fleming-Romans. Und die Vorlage ist ein später Fleming – Bond gewinnt in den letzten Romanen deutlich an charakterlichem Profil.

Eine alte Anzeige zu „Im Geheimdienst ihrer Majestät“. Foto: Archiv SZ

Hätten Sie sich gewünscht, dass Lazenby als Darsteller länger drangeblieben wäre?

SCHWANEBECK Ach, dieses „was wäre wenn“ finde ich meistens müßig – es hätte der Serie vielleicht nicht geschadet, weil es dann, als Connery in „Diamantenfieber“ unerwartet zurückkam, viele Kontinuitätssprünge gab. Aber hätte seine Präsenz die Filme wesentlich verändert? Ich weiß es nicht. Die Filme entstanden bis zum Ende des Kalten Krieges relativ beständig im Zwei-Jahres-Takt und wurden meist auch unabhängig von der Besetzung entworfen und geplant.

Lazenby hat einen Film gedreht, Timothy Dalton 1987 und 1989 auch nur zwei, der zweite war ein relativer Flop. Warum hat es mit ihm nicht funktioniert?

SCHWANEBECK Für das damalige Publikum kann ich nicht sprechen, aber es wird oft ins Feld geführt, dass Dalton kein großer Frauenmagnet gewesen sein soll. „Lizenz zum Töten“ ist einer der am wenigsten erfolgreichen Bond-Filme, er musste 1989 aber auch antreten gegen Blockbuster wie„Batman“, „Zurück in die Zukunft 2“, „Indiana Jones 3“ – übrigens mit Sean Connery. Der Film ist gut gemacht und nimmt mit seiner Härte und Nüchternheit ja einiges von dem vorweg, was später bei Daniel Craig Erfolg hatte.

Wie konservativ ist der klassische Bond-Fan? Auffällig ist in vielen Foren und Facebook-Gruppen: Sobald jemand erwähnt, Bond könnte doch mal von einer Frau gespielt werden oder von einem Nicht-Weißen, ist die Empörung riesengroß.

SCHWANEBECK Ich mache keine empirische Rezeptionsforschung, aber die Forschung stellt sich die Bond-Fans meines Erachtens etwas zu konservativ vor. Wenn nur Bond-Puristen die Kinokarten für Bond gelöst hätten, dann wären die Filme nicht derart erfolgreich. Da gehen auch Leute ins Kino wie meine Eltern, denen egal ist, wer Bond spielt, welche Hautfarbe der Darsteller hat oder welche Haarfarbe – selbst da gab es übrigens bei konservativen Bond-Fans einst Diskussionen und Proteste, weil manchen die blonden Haare von Daniel Craig nicht gefallen haben.

Die Bond-Filme waren lange aus der Hochkultur ausgeschlossen, auch seitens der Filmkritik – die war in den 60ern bis 80ern eher etwas hämisch und naserümpfend. Mittlerweile ist das anders – was ist da passiert?

SCHWANEBECK Die linksliberale Filmkritik der 60er und 70er hat Bond als faschistische Figur abgetan – nicht ganz zu Unrecht. Ernst genommen wurde Bond dann später, als er sich auch der realen Welt mit ihren realen Problemen zugewandt hat, als der Plot mehr bot als „Schurke entführt Atomsprengkopf und erpresst die Welt um zig Millionen Dollar“. Bond ermittelt im Drogenmilieu, Bond mischt sich in den Kampf um Ressourcen ein.

Die Figur Bond gilt ja gerne als Trost für Briten, die dem Empire und der bestimmenden Rolle Englands in der Welt nachtrauern – der Brite Bond rettet stellvertretend für das Empire die ganze Welt. Haben die jüngsten Bond-Filme irgendwo Stellung zum Brexit bezogen?

SCHWANEBECK Explizit nicht – aber das Motiv des Rückzugs, des Rückzugsgefechts, fällt schon auf. Auch die Tatsache, dass die jüngsten Filme England und London als Handlungsort entdeckt haben. „Spectre“ formuliert sehr deutlich ein Misstrauen in politische Entscheidungen und Entscheidungsträger im eigenen Land. Das hätte es in den alten Bonds nie gegeben – da hat Bond seine Pflicht erfüllt, weil er überzeugt war, für eine gute Sache zu kämpfen. Im eigenen Stall gibt es keine Korruption, der Auftrag ist eindeutig legitim – das hat sich in den letzten beiden Filmen verschoben.

Daniel Craig ist mittlerweile abgetreten. Wer könnte oder sollte ihm nachfolgen?

SCHWANEBECK Einen Tipp möchte ich ungern geben. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Produzenten mal in eine andere Richtung gehen würden. Mir fallen da schon ein paar Leute ein, die durchaus interessant wären, aber mein Herz habe ich an niemanden verschenkt. Idris Elba hätte ich mir sehr gut vorstellen können, aber er ist fast schon 50 und damit womöglich zu alt – ein sehr guter und charismatischer Schauspieler. David Oyelowo wäre ebenfalls interessant, auch ein schwarzer Schauspieler. Dan Stevens aus „Downton Abbey“ wäre die klassische Wahl eines sehr gutaussehenden, sehr viel Englishness verströmenden Darstellers.

Und Tom Hardy, der immer mal wieder genannt wird?

SCHWANEBECK Da bin ich skeptisch. Er verströmt vielleicht zu viel von der wortkargen Härte, die wir schon von Daniel Craig kennen, aber er ist ein guter Freund von Regisseur Christopher Nolan – vielleicht kriegt man Nolan dann mal dazu, einen Bond-Film zu machen.

Ist Nolan nicht ein bisschen zu künstlerisch beziehungsweise manchmal etwas zu prätentiös für Bond? Die Reihe funktioniert ja gerade mit sogenannten „guten Regie-Handwerkern“ wie Martin Campbell etwa, der „GoldenEye“ und „Casino Royale“ gedreht hat, besonders gut. Nolans Filme wollen immer besonders clever wirken, cleverer, als sie manchmal sind.

SCHWANEBECK Den Eindruck würde ich teilen, und Nolan hat ja eigentlich seine Bond-Filme schon gedreht: „Inception“ und „Tenet“. Aber dennoch – warum nicht? Schön wäre, wenn nicht dasselbe Personal zehn, 15 Jahre Bond gestaltet, sondern dass sich da alle drei, vier Jahre jemand ausprobieren darf. Warum nicht mal ein Film von Nolan? Oder von Lynne Ramsay, einer tollen Regisseurin? Oder Phoebe Waller-Bridge, einer Autorin, die bei „Keine Zeit zu sterben“ den Dialog aufpoliert hat und bei der Serie „Killing Eve“ gezeigt hat, dass sie eine Bond-Geschichte auf sehr smarte und witzige Weise schreiben könnte. Warum nicht alle drei Jahre die Schlüssel fürs teure Familienauto mal jemand anderem geben? Dann wäre auch mehr Raum für verschiedene Perspektiven – mal ein witziger, mal ein sehr ernster, mal ein nostalgisch-verspielter, mal ein ultra-futuristischer. Die Marke würde es aushalten.

Wieland Schwanebeck: James Bond.

100 Seiten. Reclam, 100 S., 10 Euro.

© 2024 KINOBLOG

Theme von Anders Norén — Hoch ↑

Neueste Kommentare