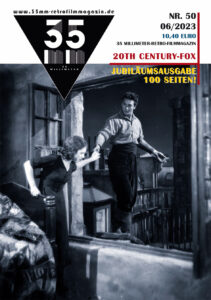

Regisseur Philipp Leinemann (rechts) mit Darsteller August Zirner. Foto Bernd Schuller

Der Polit-Thriller „Das Ende der Wahrheit“ eröffnete vor 5 Jahren in Saarbrücken das 40. Filmfestival Max Ophüls Preis. In dem Film kommt ein BND-Agent Machenschaften in der eigenen Behörde auf die Spur, was ihn in Todesgefahr bringt. Die Hauptrollen spielen Ronald Zehrfeld, Claudia Michelsen und Alexander Fehling; Philipp Leinemann ist der Autor und Regisseur des Films. 2014 wurde er mit dem vielgelobten Polizeifilm „Wir waren Könige“ bekannt und drehte zuletzt Episoden der Netflix-Serie „Das Signal“.

Die Hauptfigur von „Das Ende der Wahrheit“ gerät beim Bundesnachrichtendienst in ein Komplott um Terrorismus und Rüstungs-Lobbyismus. Wie kritisch sehen Sie den BND?

LEINEMANN Der Film soll keine Schelte des BND sein, sondern er erzählt davon, was geschieht, wenn einzelne Akteure beim BND mit der Privatwirtschaft kungeln. Außerdem geht es darum, dass dem BND die Hände mehr und mehr gebunden sind, seinem eigentlichen Job nachzukommen – Informationen sammeln, analysieren und auch präsentieren. Aber wenn die politische Agenda derzeit so ist, dass Deutschland mit Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien Geschäfte machen will, dann kann der BND schlecht laut sagen, dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Es geht mir im Film auch um eine generelle Entwicklung, von der ich im Gespräch mit mehreren BND-Mitarbeitern gehört und bei Recherchen gelesen habe: Dass sie nicht mehr wirklich genau wissen, was etwa in den Maghreb-Staaten oder im Nahen Osten passiert, weil sie von dort abgezogen wurden. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass Ereignisse wie der Arabische Frühling und das Erstarken des IS gar nicht mehr wirklich frühzeitig erkannt wurden.

Woher kommt diese Entwicklung?

LEINEMANN Ich glaube, dahinter stecken Sparmaßnahmen, Borniertheit und Naivität. Bei den westlichen Geheimdiensten hat teilweise schon in den 1990ern die Entwicklung begonnen, dass sie aus Angst vor Maulwürfen die Verbindungen zu ihren Informanten vor Ort gekappt haben. Das war eine Art Paranoia, verbunden mit dem Irrglauben, dass man sich komplett auf Satellitentechnik verlassen kann. In einem Buch dazu bezeichnet ein CIA-Agent den Nahen Osten als Folge davon, aus Sicht des Westens, nun als „scheißweißen Fleck auf der Landkarte“.

Der BND-Agent im Film will der Tochter seine Arbeit und die Schwierigkeiten damit erklären. Er sagt „Es ist alles sehr kompliziert“ und korrigiert sich dann: „Es ist eigentlich ganz einfach.“ Aber das ist es eigentlich doch nicht, oder?

LEINEMANN Er meint die eigene moralische Haltung und den Blick, den man dann gewinnt, wenn man mal einen Schritt zurück geht – dann ist es einfach zu sehen, was moralisch richtig und was falsch ist. An sich ist aber natürlich nichts einfach in dieser Welt von Geheimdiensten, die so verwoben sind mit den Interessen der verschiedensten politischen Gruppen im Nahen Osten. Syrien ist ja das beste Beispiel, da kann kein Mensch den Überblick behalten, wie beim Krieg gegen den Terror. Ist der in letzter Zeit aussichtsreicher geworden? Oder weniger?

Haben Sie sich zur Recherche mit BND-Mitarbeitern getroffen?

LEINEMANN Es gab Treffen, die ziemlich konspirativ abliefen. Da war, wie auch bei den Recherchen zu „Wir waren Könige“ im Polizeimilieu, viel Frustration über den eigenen Laden zu spüren. Beim BND, das hörte ich öfter, sind sie ständig damit beschäftigt, Akten herauszusuchen für Ausschüsse, die von der Opposition veranstaltet werden, so dass sie zu ihrer eigentlichen Arbeit kaum noch kommen. An einer Zusammenarbeit mit uns war der BND nicht interessiert, was natürlich in seiner Natur liegt. Deswegen haben wir ein Motiv im Film auch nicht bekommen: die Einfahrt des BND in Berlin.

Es gibt eine Actionszene im Film, als die Hauptfiguren in einen Hinterhalt geraten. Formal hat das US-Actionkino-Niveau, ist dann aber untypisch – eine Figur erleidet eine Panik-Attacke, eine andere übergibt sich aus Angst.

LEINEMANN Weil die Szene keineswegs heroisch sein sollte, eben nicht wie im üblichen Actionkino. Ich habe lange mit Ronald darüber diskutiert, ob seine Figur in dieser Szene überhaupt eine Waffe haben soll und zurückschießt. Für diese Szene hatten wir nicht mal einen ganzen Drehtag. Das wollte mir niemand glauben, als ich den Film in Los Angeles gezeigt habe. Wir hatten wenig Zeit und Geld für den ganzen Film.

Wie hoch war das Budget?

LEINEMANN Weit unter zwei Millionen Euro bei 27 Drehtagen. Das ist bei so einem Film sehr wenig, das funktioniert nur mit einem Team, das wirklich mitzieht – und dem ich viel Dank schulde. Die wenige Drehzeit ist manchmal frustrierend, man würde ja doch gerne mehr ausprobieren mit den Schauspielern, gerade wenn man so viele Hochkaräter hat wie hier, die gerne noch einen Take mehr machen würden, nochmal etwas versuchen wollen.

Regisseur Dominik Graf dreht seit langem immer wieder auch Krimis und Polizeifilme – gibt es da eine gewisse filmische Verwandtschaft?

LEINEMANN Ich habe das in Kritiken zu „Wir waren Könige“ oder auch in Gesprächen oft gelesen oder gehört. Aber ich glaube, ich bin da eher unbewusst vom US-Kino beeinflusst, von Scorsese etwa oder von Coppola. Ich schätze und respektiere Dominik Graf sehr, er hat mir nach „Könige“ auch eine sehr liebe Mail geschrieben, aber ich eifere ihm nicht nach. Es ist immer interessant, wie andere Leute einen beschreiben, was für eine Art Filmemacher man ist. In Los Angeles wurde ich als „hard-driven action director“ beschrieben, was ich selbst etwas merkwürdig fand. Ich weiß ja selber nicht, was ich für ein Filmemacher bin, ich stehe noch ganz am Anfang, mich interessiert noch so viel und so viel anderes. Aber wenn man zwei, drei Filme gemacht hat, steckt man schnell in einer Schublade, auch als Schauspieler oder Kameramann. Deswegen habe ich immer sehr zögerlich reagiert auf Angebote vom „Tatort“ oder dem „Polizeiruf“, weil man dann schnell nur noch das macht.

Der Film ist noch bis 24. April in der Mediathek von Arte zu haben; DVD bei Studiocanal.

Neueste Kommentare