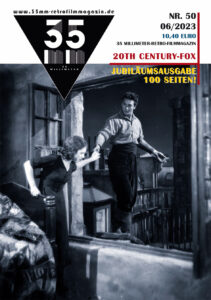

Jörg Mathieu, Gründer von „35 Millimeter“, als Freund der Kino-Klassik stilecht mit einem T-Shirt zum Film „Svengali“ aus dem Jahr 1931. Foto: Layoutist

Ein ambitioniertes Konzept: Die saarländische Filmzeitschrift „35 Millimeter“ widmet sich bewusst nur den ersten 70 Jahren Kino. Das Heft feiert jetzt seine 50. Ausgabe – wie funktioniert das Ganze?

„Wir sind die Nische in der Nische“, gibt Jörg Mathieu zu. Aber dort fühlen sich einige Leserinnen und Leser sehr wohl – genug Kino-Anhänger jedenfalls, dass das saarländische Magazin mit seinem ambitionierten Konzept nun seine 50. Ausgabe feiern kann: „35 Millimeter“ widmet sich den ersten 70 Jahren klassischer Kinogeschichte, zwischen 1895 und 1965. Um Klassiker geht es ebenso wie um heute Vergessenes und Ausgrabenswertes, man liest Texte über einfarbige Stummfilme oder knallbunte Musicals, Western, Krimis, Science-Fiction. Jedes Genre ist dabei – aber im Jahr 1965 ist eben Schluss. Um das aktuelle Kino kümmert sich übrigens das St. Ingberter Magazin „Deadline“, das gerade seine 100. Ausgabe herausgebracht hat. „Es geht ja nicht um alte Schinken“, sagt Mathieu über das „35 Millimeter“-Magazin, „sondern um das Bewahren von Filmkultur“. Natürlich ist da Nostalgie im Spiel, „aber wir verweigern uns nicht der Moderne“. Vor allem geht es um filmische Entdeckungen oder um neue Sichtweisen, nicht um das Wiederkäuen des filmischen Kanons. Selbst Mathieu, 54, Kenner der klassischen Kino-Ära, gibt zu: „Ich weiß höchstens die Hälfte von dem, was bei uns in einem Heft steht.“

An Geldverdienen ist nicht zu denken

Vor neun Jahren ist die erste Ausgabe erschienen, Mathieu war damals Chefredakteur, Herausgeber und Gestalter zugleich. Das Debüt war ein Testballon, „mit einem noch nicht ganz professionellen Layout“ und mit Texten von Film-Enthusiastinnen und -Enthusiasten, die aus Spaß an der filmischen Freude schreiben, ehrenamtlich. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn, so abgedroschen es klingen mag, „es geht der Redaktion tatsächlich um die Sache“, sagt Mathieu. Mit einem derart spezialisierten Magazin sei an Geldverdienen nicht zu denken, „noch dazu im Medium Print, das immer weniger wird“. Vor einigen Jahren habe das Heft „auch einen Durchhänger gehabt“, sagt er, es war damals fraglich, ob es sich weiterhin tragen würde. Und das ist die Mindestbedingung. „Sobald man privates Geld reinstecken muss, hat es keinen Sinn mehr. Wir hätten aufgehört.“

Die Jubiläumsausgabe.

Doch die Lage hat sich stabilisiert, unter anderem durch das Coronavirus, das sonst viel Kultur bedroht und zum Teil zerstört hat. „Wir sind in gewisser Weise Pandemiegewinner – die Menschen waren zu Hause, haben mehr gelesen, unsere Zahlen sind gestiegen.“ Die Auflage des Magazins, das viermal im Jahr erscheint, liegt bei um die 500 Stück, sagt Mathieu, die Zahl der Abos bei 186. Eine Nische eben, klein, aber fein – so zählt etwa Regisseur Dominik Graf („Fabian“, „Die Katze“, „Die geliebten Schwestern“) zu den Abonnenten und bezeichnete das Magazin zum fünften Geburtstag als „eine Art kleines Wunder“, als „schriftliches Filmmuseum“, sogar als „warmen Pool der cineastischen Wollust“. Ähnlich sah es der renommierte Filmwissenschaftler und Autor Hans Helmut Prinzler, der kurz vor seinem Tod Mitte Juni zur 50. Ausgabe per Grußwort gratulierte, das Heft „vorbildlich“ nannte, „einen Traum für einen Filmhistoriker“. Für Mathieu „ein Ritterschlag“.

Zu Besuch bei der Heimkinofirma „Pidax“

Viel Lob also für das Magazin, das dennoch mit der Überalterung seines Publikums kämpfen muss. „Wir haben immer noch zu wenige junge Leserinnen und Leser“, sagt Mathieu, „die größten Gruppen sind 45 plus und dann 60 plus“. Manchmal bekomme er Briefe, in dem ihm Angehörige vom Tod eines Abonnenten schrieben und auf weitere Hefte verzichteten.

Eine Schwesternzeitschrift

Über die Jahre hat sich die Welt von „35 Millimeter“ erweitert. Neben den regulären Magazinen sind Sonderausgaben erschienen – zu den Genres Western, Gangsterfilm und Melodram etwa, über Filmstar und Gruselmythos Vincent Price (Mathieu hatte 2016 dessen Tochter Victoria zu einer Veranstaltung ins Saarbrücker Filmhaus geholt). Und nebenbei ist eine Schwesterzeitschrift entstanden: „70 Millimeter“ heißt sie und widmet sich in bisher vier Ausgaben – im handlich quadratischen Format – den Filmjahren 1966 bis 1975.

Buch von „35 Millimeter“ über Regisseur Victor Sjöström

100 Seiten hat die Jubiläumsausgabe Nummer 50, sie kostet 10,40 Euro; den stark gestiegenen Papierpreis spüre man bei den Druckkosten schmerzhaft, sagt Mathieu – ab Heft 51 soll der Preis bei 7,20 Euro liegen. Die Jubiläumsausgabe ist wie die Vorgänger aufgeteilt in ein Hauptthema und die üblichen Rubriken. Schwerpunkt ist das Filmstudio 20th Century Fox (2019 von Disney einverleibt): Da geht es unter anderem um Filmemacher Frank Borzage, einst Regie-Star und oscarprämiert, heute vergessen, auch über die „Charlie Chan“- und „Mr. Moto“-Filmreihen um asiatische Detektive (jeweils gespielt von den Nicht-Asiaten Warner Oland und Peter Lorre), um die „Film Noir“-Krimis des Fox-Studios und, in einer Einzelbetrachtung, um John Fords Klassiker „Die Früchte des Zorns“.

Buster Keaton und die KI

Abseits des Schwerpunkts kann man Texte lesen über neue Heimkinoveröffentlichungen, Filmbücher, über die Filmstoffe von James M. Barrie abseits „Peter Pan“ – und ein Interview mit ChatGPT über das frühe Filmerbe. Ganz faktensicher ist die Künstliche Intelligenz nicht, erwähnt sie doch einen Film von Buster Keaton, den es nicht gibt, der aber einen charmanten fiktiven Titel hat: „Der goldene Windbeutel“; auf die Frage, wie der Vampirfilm „Nosferatu“ aussähe, hätte ihn statt Friedrich Wilhelm Murnau eine Frau inszeniert, reagiert die ChatGPT mit angestaubten Geschlechterklischees: Eine Regisseurin hätte „vielleicht eine sanftere, poetischere und zugleich melancholische Ästhetik bevorzugt“. Soso. Mit Kathryn Bigelows Vampirfilm „Near Dark“ scheint die Künstliche Intelligenz nicht vertraut zu sein.

DVD-Ausgrabung „Tragödie in einer Wohnwagenstadt“

Mathieu, der neben „35 Millimeter“ mit der Agentur Indiera Promo Konzerte organisiert hat und das jetzt unter dem Banner Artificial Impertinenz weiterführt, hat die Chefredaktion von 35 Millimeter mittlerweile abgegeben; Clemens Gerhard Williges leitet die ehrenamtliche Redaktion mit einem Dutzend Schreiberinnen und Schreibern. Mathieu kümmert sich um das Geschäftliche, um die Layout-Gestaltung („das dauert so zwei bis drei Wochen pro Heft“) – und den Eigenvertrieb: Zuhause in Dudweiler arbeitet er Einzelbestellungen und Abos ab, tütet Hefte ein und verschickt sie. „Da schleppt man mehrfach die Woche schon einige Zentner zur Post.“ Für das klassische Kino ist eben nichts zu schwer.

Kontakt und Informationen:

https://35mm-retrofilmmagazin.de

Neueste Kommentare