Eine Szene aus „Raumpatrouille“: Eva Pflug als Sicherheitsoffizierin Tamara Jagelovsk, die man als 13-Jähriger für eine ziemliche Spaßbremse halten konnte. Foto: Eurovideo / Bavaria

Die Serie „Raumpatrouille“ ist ein Klassiker des deutschen Fernsehens. Jetzt erscheint sie wunderbar restauriert neu fürs Heimkino. Grund genug für einen persönlichen Test: Wie ist das, den Helden der Kindheit viele Jahre später wieder zu begegnen? Ein freudiges Wiedersehen? Oder ein peinliches?

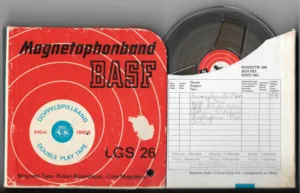

Abspielen lässt sich das staubige Tonband wohl nicht mehr. Aber der lebenslange Platz im Regal ist gesichert, als nostalgische Perle: ein „Magnetophonband“ von BASF, mit (laut BASF) 540 Meter aufgerolltem braunen Band, in einer roten Papphülle zum Ausklappen; dort steht in meiner krakeligen Kinderschrift und nicht ganz fehlerfrei „Raumpatriulle“. („Raumpatrouille“ ist schließlich kein ganz einfaches Wort.) 44 Jahre alt müssen die Handschrift und das Artefakt sein, mit vom Fernseher aufgenommenem Ton, als die Serie im Juni/Juli 1979 wiederholt wurde.

Das alte Tonband, mit dem ich einst die erste Folge aufgenommen habe – und danach wieder und wieder angehört.

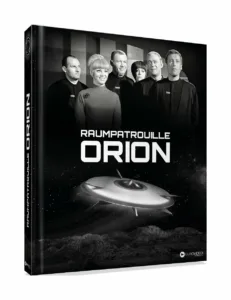

Jetzt, 57 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung ab September 1966, sind die Abenteuer der „Orion“, eine Pioniertat des deutschen Fernsehens, technisch exzellent restauriert fürs Heimkino erschienen, wenn auch ohne neues Zusatzmaterial, und laufen am 19. Mai beim Sender ONE. Grund genug, sich die sieben Folgen in einem Rutsch noch einmal anzuschauen und zu grübeln: Wie ist das, eine Serie, die man als Kind geliebt hat, Jahrzehnte später im gesetzten Alter noch einmal zu sehen? Was gefällt einem besser als damals? Was wirkt heute merkwürdig? Was befremdet vielleicht?

Die „Frogs“ lassen immer noch gruseln

Konstant geblieben ist manches: der Charme von Peter Thomas’ schmissiger Musik mit futuristisch angeschrägtem BigBand-Sound. Die Spannung der meisten Folgen, der Grusel vor den lichterflirrenden „Frogs“, die den Planeten Erde erobern wollen. Und natürlich die Verehrung für den Helden des Ganzen, Cliff Allister McLane, kernig gespielt von Dietmar Schönherr. Ein Mann mit dem Hang zur charmanten Großspurigkeit; in Krisensituationen schwitzt er schon mal oder schreit herum, manchmal überraschend eruptiv in der zweiten Hälfte eines ruhig begonnen Satzes.

Zeitloses Design – und bitte keine Witze über Bügeleisen! Dietmar Schönherr als Commander McLane, Ursula Lillig als Helge Legrelle. Foto: Eurovideo / Bavaria

Mit seinem galaktischen Latein ist er bisweilen am Ende, während die Sicherheitsbeamtin Tamara Jagellovsk (Eva Pflug), die den manchmal rebellischen Raumfahrer an die Kandarre nehmen soll, ihm intellektuell je nach Situation überlegen ist. Als Kind hatte ich die Dame des Geheimdienstes als nervend empfunden, als perückentragende Handlungsbremse; heute ist das Verhältnis McLane/Jagellovsk sehr interessant und wirkt ziemlich progressiv – etwa im Vergleich zu einem anderen TV-Klassiker der Spätsechziger, „Der Kommissar“: Dort sagt der Chef-Ermittler zu seiner Gattin „Du bist dumm, aber lieb“. Hätte Jagellovsk sich das gefallen lassen? Keinesfalls.

„Dieser Amazonen-Zirkus!“

Bleiben wir bei den Geschlechtern: Die für präpubertäre Kinderaugen damals ödeste Episode, wegen fehlender Weltall-Action, entpuppt sich heute als eine der interessantesten: „Der Kampf um die Sonne“. Es herrscht auf Terra seit Monaten eine unnatürliche Hitze, die Pole schmelzen; ein Glück, dass die Menschen mittlerweile auch den Meeresboden als Wohnort erschlossen haben. McLane kommt dem Phänomen auf die Spur – hinter dem Klimawandel stecken Abtrünnige auf einem Planeten namens Chroma. Der wird von Frauen regiert, was den Commander spürbar verwirrt und ihn unter anderem „Ich will jetzt endlich den Chef sprechen“ schreien lässt oder auch „dieser Amazonen-Zirkus!“ und „Jetzt rede ich!“. Der weibliche Konter sitzt: „Werden Sie nicht nervös – rauchen Sie eine.“ Die oberste Matriarchatin bescheidet dem ratlosen Raumfahrer auf einem gigantischen Flokati, dass man nur auf Männer zurückgreife, „wenn wir Rechner und Tüftler brauchen“, aber „in punkto Vernunft halten wir nicht viel von ihnen“. Das ist schon ein gerüttelt Maß an Feminismus im Fernsehen des Jahres 1966 – der allerdings dadurch etwa relativiert wird, dass die Damen McLane am Ende als Praktikanten anwerben, denn man hätte es ja „mit der Betonung des Weiblichen“ etwas übertrieben.

Die beiden „großen galaktischen Kriege“

Interessant ist, wie vor allem in dieser Episode sich die deutsche Vergangenheit in die Zukunftsserie hinein pirscht: Da ist von zwei großen „galaktischen Kriegen“ die Rede, in denen man sich, wie ein Politiker blumig sagt, „nicht, äh, ganz korrekt benommen“ habe. Das könnte der Grund sein, warum sich die feministische Gemeinschaft auf Chroma überhaupt erst gebildet hat und mit der historisch belasteten Erdbevölkerung nichts zu tun haben will. „Ein Kind böser Eltern hat nur die Chance zu gedeihen“, sagt die oberste Matriarchin, „wenn es sich unabhängig von diesen Eltern entwickelt“. Oha. Was mag sich Darsteller Schönherr bei diesen Sätzen gedacht haben, die auch seine Biografie berührten? War er doch Generalssohn, nach eigenen Angaben „faschistisch erzogen“ worden – und später ebenso in der Friedensbewegung aktiv wie bei der Unterstützung Nicaraguas, dabei auch von „Buße“ sprach. Das sind Bezüge, über die man heute nachgrübeln kann, nicht zuletzt, wenn eine Folge schwächelt und einem Zeit zum Nachdenken schenkt: „Deserteure“, über Hypnose- beziehungsweise „Telenose“-Attacken der bösen „Frogs“. Damals ein großer Grusel, heute ein großer Schnarcher.

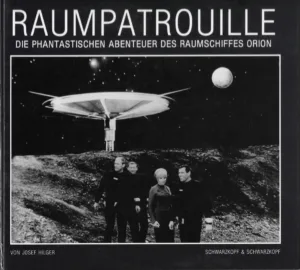

Referenzwerk: Josef Hilgers mittlerweile ziemlich rares Buch zur Serie. Foto: Schwarzkopf & Schwarzkopf

Immer noch ein Vergnügen, von gestern und zeitlos zugleich, ist das Design: Was Rolf Zehetbauer, der 1973 einen Oscar für „Cabaret“ erhielt, hier aus Stahl, Beton, Glas, geschwungenen Plastikformen, Plexiglas, Bleistiftspitzern und glänzenden Duschköpfen zusammenzauberte, hat nach wie vor Stil und Atmosphäre. Natürlich – an einer Requisite kommt man nicht vorbei, wird sie doch gerne von ironischen filmischen Erbsenzählen erwähnt: jener Bügeleisengriff in einem Kommandopult. Wer sich da beömmelt und eventuell noch „kultig“ sagt, sollte über diese Lästerung mal in Ruhe nachdenken – warum nicht gleich in der galaktischen Sträflingskolonie Mura aus der Folge „Die Raumfalle“? Die ist eine der spannendsten Episoden mit einem wunderbar bösartigen Wolfgang Büttner, heute wohl vergessen, damals ein großer Bühnendarsteller.

„Unglaaaaaaaublich!“

Überhaupt: die Mimen und ihre manchmal kollidierenden Schauspielstile! Als Kind war einem das unwichtig, aber heute ist es schon interessant, wie einige Darsteller sehr modern und lässig spielen, andere wie in einem anderen Jahrhundert. Da ist nicht zuletzt der lässige Friedrich Joloff als Geheimdienstchef Oberst Villa, ein Mann der wunderbar sonoren Stimme und eines schlangengleichen Charmes. Und da ist, als schnarrender Oberbefehlshaber, Franz Schafheitlin, der Sätze wie „Das ist ja unglaaauuublich!“ deklamiert, als müssten sie im Stadttheater noch die letzte Sesselreihe erreichen.

Schafheitlin war in der NS-Zeit in den berüchtigsten Propagandafilmen zwischen „Ich klage an“ und „Kolberg“ zu sehen, was irgendwie gut passt in diese Serie – bei der geht es in Zukunftskulissen eben auch sehr gegenwärtig um Krieg, Militär, Geheimdienste und um eine Waffe namens „Overkill“ von atomarer Zerstörungskraft. Da erzählt „Raumpatrouille“ einiges von deutscher Vergangenheit und auch der Gegenwart der 1960er Jahre. Es gibt trotz seines Alters in diesem Universum also überraschend viel Neues zu entdecken – oder, wie es zu Beginn jeder Episode so schön heißt: „am Rande der Unendlichkeit“.

„Raumpatrouille“ ist bei Eurovideo erschienen: auf DVD, Bluray und 4K UHD.

Informationen zu den Extras.

Zu sehen beim Sender One: 19. Mai, ab 13.20 Uhr laufen alle sieben Folgen.

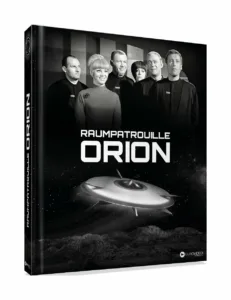

Fantastisch restauriert – die „Raumpatrouille“ als neue Heimkino-Edition. Foto: Eurovideo / Bavaria

Weitere Lektüre:

So entstand der bunte Klassiker „Flash Gordon“

„Sador – Herrscher im Weltraum“ – Roger Cormans bringt „Star Wars“ und „Die glorreichen Sieben“ zusammen

„Auslöschung „von Alex Garland

Neueste Kommentare