Fundstücke vom Juli-Flohmarkt am Max Ophüls Platz, „Ben-Hur“ als antike DVD, die man in der Filmmitte umdrehen muss.

Film und dieses & jenes

Fundstücke vom Juli-Flohmarkt am Max Ophüls Platz, „Ben-Hur“ als antike DVD, die man in der Filmmitte umdrehen muss.

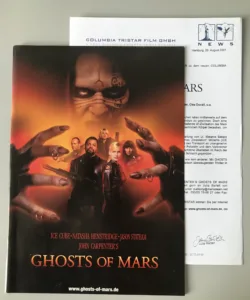

Was man nicht alles beim Rumräumen im Schrank findet. Im Oktober 2001 kam „Ghosts of Mars“ von John Carpenter in die deutschen Kinos – und der deutsche Verleih hatte nach dem relativen Erfolg von „Vampire“ (1998) wohl die Hoffnung auf Carpenter nicht ganz aufgegeben. Jedenfalls wurde potenzielles Verlosungsmaterial geschickt – Medaillons mit Schriftzug (habe ich im Schrank jetzt nicht mehr gefunden) und Sonnenbrillen mit „Ghosts of Mars“-Aufkleber. Die Brillen mögen 23 Jahre alt – sind aber zeitlos. Zeitlos schrecklich.

Das Presseheft von einst – hinten links Jason Statham, als er noch die zweite bis dritte Geige spielte.

„Der Schnorchel“ aus dem Hause Hammer, neu bei Anolis

Die Doku „The Frankenstein Complex“

Arzt Bruno (Denis Moschitto) in der Enge. Foto: Bon Voyage Films

Den klassischen weißen Kittel hat er wohl schon länger nicht mehr. Im Dunkel der Nacht dreht der Arzt Bruno seine Runden, zieht zum Beispiel den entzündeten Zahn einer Prostituierten im schäbigen „Asia Paradies“-Puff und versorgt generell Menschen, die Krankenhäuser meiden – sei es mangels einer Versicherung oder wegen eines Status als „Illegaler“. Ein selbstloser Engel der Nacht ist er aber nur bedingt; aktuell besitzt Bruno keine Zulassung als Arzt, wohl wegen Drogenmissbrauchs. So hält er sich mit seinen nächtlichen, in bar bezahlten Hausbesuchen über Wasser und hofft auf bessere Zeiten. Doch die rücken nach einer nächtlichen Schießerei in weite Ferne.

Ein deutscher Gangsterfilm im Kino? So etwas sieht man selten, ist das Fernsehen doch so randvoll mit „Tatorten“ und weiteren Krimireihen, dass das Publikumsinteresse mehr als ausreichend gesättigt scheint, was Mord und Totschlag angeht. Umso besser und schöner, dass es „Schock“ überhaupt gibt, einen atmosphärischen, schnörkellosen Film, wie er hierzulande selten produziert wird. Eine längere nächtliche Sequenz führt uns mitten hinein in das Leben von Bruno (Denis Moschitto), in allerlei muffige Hinterzimmer. Im „Asia Paradies“ gerät er in eine Schießerei rivalisierender Banden und versorgt ein Opfer, das er bestens kennt: Es ist Giuli (Fahri Yardim), der Freund von Brunos Schwester (Aenne Schwarz) – abgesehen davon haben sich die beiden Männer wenig zu sagen, doch es gibt eine weitere schicksalhafte Verbindung: Der Kopf hinter dem Anschlag auf Giuli ist ein besonderer Patient von Bruno.

Giuli (Fahri Yardim) ist mit Bruno familiär verbandelt – aber das bedeutet wenig. Foto: Bon Voyage Films

Eine Anwältin (Anke Engelke in einem gekonnt heruntergekühlten Gastauftritt) hatte den Arzt an einen krebskranken Italiener vermittelt, dem Bruno eine Antikörpertherapie verabreichen soll. Mit einer Maske über dem Kopf wird der Mediziner in eine Hinterhofbaracke gebracht, wo er den Schwerkranken zu retten versucht – in ständiger Angst, dass Giuli ihm auf die Spur kommen und erfahren könnte, dass er dessen Todfeind behandelt.

„The Killer“ von David Fincher

„Schock“ erzählt mit kühler Logik von einem Kontrollverlust – langsam wächst Bruno eine Situation über den Kopf, die zunehmend komplexer wird. Diese (Halb-)Welt ist eine Nummer zu groß für ihn. Denis Moschitto, der zusammen mit Daniel Rakete Siegel das Drehbuch schrieb und den Film inszeniert hat, spielt diesen Bruno als stillen Mann, der wenig offensichtliche Emotion herauslässt – am ehesten bei seiner Schwester (das abendliche Gespräch mit ihr ist eine der schönsten Szenen des Films). Über weite Strecken reagiert Bruno nur; doch als sich seine Situation ändert, unter anderem weil der Dealer/Apotheker seines Vertrauens ihn wissentlich mit unbrauchbarer Medizin versorgt, muss er handeln. Vielleicht wäre Bruno in einem vergleichbaren US-Gangsterfilm zum heroischen Rächer geworden – aber in „Schock“ wird nichts romantisiert, schon gar nicht das Gangstertum. Irgendwann weiß niemand mehr, wer die Gewaltspirale als erster in Bewegung gesetzt hat – und die Gewalt bleibt das, was sie ist: brutal, schmerzhaft und letztlich sinnlos.

Das Budget des Films mag überschaubar gewesen sein, aber gemacht ist der Film exzellent – Kameramann Paul Pieck fängt die nächtliche Szenerie in atmosphärischen, sehr breiten Bildern ein, die ins Kino gehören. Dazu pulsiert eine elektronische Musik des Berliners Hainbach, mal elegisch, mal rhythmisch und nervös: In manchen Momenten erinnert das an die minimale Kinomusik von John Carpenter, wie überhaupt der Film allgemein an schnörkelloses, muskulöses US-Kino der Vergangenheit denken lässt – vielleicht hatten Siegel und Moschitto Filme von US-Kollegen wie Walter Hills „The Driver“ oder Michael Manns „Der Einzelgänger“ im Hinterkopf, ohne diesen nun direkt nacheifern zu wollen. Im Presseheft zum Film jedenfalls erwähnen die beiden eine besondere Liebe zu der „Pusher“-Trilogie von Regisseur Nicolas Winding Refn. Wer diese Referenzen (oder einfach einen guten Krimi) schätzt, wird sehr viel Freude an diesem Film haben. Für eine Szene, bei der ein Daumen eine zentrale Rolle spielt, sollte man einen starken Magen haben. Oder einfach kurz wegschauen.

Erschienen als Bluray bei Filmwelt und digital.

Trällern für Jesus und das Patriarchat: „Michele and the Treasures of the Lord“. Foto: Drop-Out Cinema

Diese jungen Frauen wirken, als könne kein Wässerchen sie trüben. Doch wehe, wenn es Nacht wird und sie ihren Unschuldsblick hinter weißen Masken begraben. Da gehen die Damen, die sonst in der Band „Michele and the Treasures of the Lord“ zuckersüßen Pop zu Ehren Gottes trällern, auf die Jagd: auf Frauen, die nach ihrer Auffassung, sündigen – etwa durch Sex vor der Ehe. Da treten die unbarmherzigen Schwestern zu, filmen die erpresste Beichte und zählen dann die Likes im Internet. Bei einem Überfall aber gerät Bandenmitglied Mariana an ein überraschendes Opfer – es wehrt sich mit einem Messer, Mariana trägt eine Narbe auf der Wange davon, was sie in ihrem Umfeld nahezu zur Aussätzigen macht: Den Job im Schönheitssalon verliert sie, da man dort nur glatte Haut sehen mag; bei den Freundinnen, für die Schönheit das elfte Gebot ist, muss sie die Narbe mit ihren Haaren bedecken.

Um sich in der Bande wieder zu etablieren, plant sie einen Coup: Einst wurde eine allzu lebenslustige und allzu schöne Schauspielerin von einer Banden-Glaubensschwester mit Benzin in Brand gesteckt. Sie überlebte, hat sich aber wegen ihrer Entstellung zurückgezogen. Gelänge von ihr ein Foto, wäre das eine mediale Sensation. So macht sich Mariana auf die Suche – zuerst in einer Klinik für Komapatienten.

„Medusa“ ist der zweite Spielfilm der Brasilianerin Anita Rocha da Silveira. Inspiriert – und beunruhigt – von wachsender Gewalt in ihrer Heimat durch ultraorthodoxe Gläubige gegen Andersdenkende und -lebende, hat sie eine bunte Groteske geschrieben: zwischen schwarzer Komödie und Horror, zwischen Satire und zorniger Anklage. Mit wundersamen Bildern im Breitwandformat (Kamera: João Atala) erschafft sie eine stilisierte Welt der Bonbon- und Neonfarben für die Jesus-Barbies; bei den nächtlichen Streifzügen pulsieren sämige Synthesizer-Klänge – da sind Dario Argento für die Optik und John Carpenter für die Musik durchaus Referenzen.

Als Mariana eine andere, liebevollere Welt entdeckt, sieht sie (und das Publikum) andere Farben – erdig, näher an der Wirklichkeit, da wird ein Wald zur Gegenwelt des ultrakonservativen Milieus, in dem Frauen engelsrein sein sollen, in dem Männer sich paramilitärisch kleiden und ihre Körper stählen – eine Wehrsportgruppe Christi? Um Glaubenskritik geht es der Filmemacherin nicht, betont sie, sondern um Religions- und Unterdrückungsstrukturen. Die betrachtet sie weniger analytisch denn manchmal plakativ, so dass der Sog der Bilder, gerade bei der Rebellion Marinas, besser gelingt als Erklärung und Erkenntnis. Aber das nimmt dem Film nur wenig von seiner Kraft.

Eine Szene aus „Bajocero“. Foto: Netflix

Manchmal ist es ja ganz einfach: Wenn in einem Ensemblefilm Figuren nacheinander sterben, kann man die Reihenfolge der Todesfälle ahnen: meist entlang der Besetzungsliste, von unten nach oben. Je populärer und daher weiter oben auf dieser Liste, desto länger ist das Leben auf der Leinwand (oder dem Bildschirm). Das kann die filmische Spannung durchaus mindern, es sei denn, der Film traut sich, zu überraschen – siehe Alfred Hitchcock, der 1960 in „Psycho“ den (damals) größten Star seines Films, Janet Leigh, nach 20 Filmminuten aus dem Film verabschiedete, per Duschmord und zur gewollten Desorientierung des Publikums.

Solche Überraschungen sind allerdings selten. So ist es manchmal von Vorteil, wenn man als Zuschauerin/Zuschauer das Ensemble nicht gut kennt –wenn ein Film nicht aus Hollywood kommt, sondern etwa aus Spanien und eher mit national denn international bekannten Mimen besetzt ist. Zum Beispiel die Netflix-Eigenproduktion „Bajocero – Unter Null“, ein düsterer Krimi, der über weite Strecken als enorm dichtes, sehr spannendes Ensemble-Stück funktioniert. Polizist Martin (Javier Gutiérrez) hat nicht den angenehmsten Job – er muss einen Gefangenen-Transport durch die Nacht fahren, von einem Knast zum anderen. Das Spektrum seiner Begleiter reicht vom Betrüger im Großvater-Alter zum hundertfachen Zuhälter, der im Gefängnis einen Wärter fast getötet hat. Viel Gewaltbereitschaft also im gepanzerten Gefährt, doch eine Gefahr kommt auch von außen: Der Begleitwagen des Polizeibusses verschwindet im Nebel, und als der Bus wegen eines platten Reifens (durch eine Hinderniskette) anhalten muss, meldet sich per Sprechfunk ein Mann und fordert, dass einer der Häftlinge freigelassen wird. Doch der weigert sich auszusteigen, denn er kennt den Mann und fürchtet ihn. Der Unbekannte beginnt, das gepanzerte Fahrzeug anzugreifen, unter anderem mit Benzin – und im Innern muss Martin die Männer beschützen, von denen einige aber schon einen Fluchtplan im Kopf haben und bereit sind, buchstäblich über Leichen zu gehen.

„Bajocero“ ist das überzeugende Langfilmdebüt des spanischen Regisseurs Lluís Quílez (er schrieb auch das Drehbuch, zusammen mit Fernando Navarro): Der Beginn mit einem grausigen Mord im nächtlichen Dauerregen grundiert die finstere Atmosphäre und gibt einen Hinweis auf das Motiv des Bus-Angriffs. Danach werden die Figuren im Gefängnis knapp, aber prägnant vorgestellt, mit ein paar Dialogen und Gesten. Das Ganze hat eine schnörkellose B-Film-Effektivät im guten Sinne und erinnert unter anderem an John Carpenters Belagerungs-Thriller „Assault – Anschlag bei Nacht“ aus den 1970ern. Im attackierten Bus, einem Ort der enormer Platzangst, gelingen dem Film enorm packende Szenen, wenn die Panik steigt, Allianzen entstehen, die wieder bröckeln und es Überraschungen gibt. So viel sei verraten: Um den scheinbar als wichtige Figur eingeführten Schwerstkriminellen geht es gar nicht. Allerdings lässt der Film, um mit einigen Wendungen die Spannung hoch zu halten, seine Figuren nicht immer im Sinne der Logik handeln. (Und hätten die Polizisten Handys, wäre ihnen manches erspart geblieben.)

Das letzte Filmdrittel führt ans Tageslicht, in eine Schneelandschaft, auf einen See mit zu dünnem Eis – und in ein Finale, das dem kompakten Mittelteil nicht ganz das (Eis-)Wasser reichen kann. Da klärt sich alles auf, auch der finstere Beginn – doch das zuvor ökonomische Erzählen weicht einem sehr melodramatischen, wenn es um Schuld und Sühne geht, um Rache und Selbstjustiz. Das lässt das Finale weniger geglückt wirken als das, was zuvor kam – aber „Bojacero“ bleibt eine kleine Perle und eine Entdeckung im Streaming-Dickicht.

Aktuell bei Netflix

Das Plakat zu „Bajocero“. Foto: Netflix

Noch ist alles in Ordnung in Neuengland (gedreht wurde wegen Filmfördergelder in Portugal): Joely Richardson und Nicolas Cage als Ehepaar. Foto: Koch Media

Irgendwo in den Verträgen von Nicolas Cage muss er wohl stehen, Schwarz auf Weiß, vielleicht dick unterstrichen: der Passus, laut dem der Darsteller im Film mindestens eine Szene des kompletten Ausrastens spielen darf (oder muss), des Zusammenbruchs, des Durchdrehens, Augenrollen inklusive. Bei Youtube findet man minutenlange Montagen aus verschiedenen Filmen, in denen Cage sozusagen dem Affen des Ausrastens Zucker gibt, kiloweise.

Schwach: „Atlas“ mit Jennifer Lopez

So ist über die Jahre der Cage-Kollaps ein wenig zum filmischen Klischee geworden, man erwartet ihn, manchmal wirkt er beinahe pflichtschuldig. Im Film „Die Farbe aus dem All“ dagegen ist er dankenswerterweise ein schlüssiger Teil der Handlung – denn wer würde nicht an seine Nervengrenze kommen, wenn im Vorgarten ein kleiner Meteor einschlägt und alsbald alles aus den Fugen gerät – die Natur, die eigene Wahrnehmung, sogar die Zeit. Doch erst einmal beginnt dieser sehenswerte Film in aller Ruhe mit märchenwaldigen Naturbildern, ominös brummender Musik. Wir sind im tiefsten Grün Neuenglands, wohin sich die Familie Gardner zurückgezogen hat vor der Hektik der Großstadt. Hier ist der Rest der Welt ganz weit weg.

Doch das Familienquintett hadert noch mit der geballten Idylle: Der Vater (Cage) will als Ökobauer und Alpaka-Züchter reüssieren, wirkt aber etwas glücklos; seine Frau leidet an den seelischen Folgen einer Brustkrebs-Operation; die drei Kinder, die sich erst an das Übermaß an Ruhe gewöhnen müssen, trösten sich unter anderem mit dem Hineinarbeiten in die Hexenkunst und ins gepflegte Haschrauchen mit einem Eremiten in der Nachbarschaft, der ein Onkel des „Dude“ aus „The Big Lebowski“ sein könnte. Regisseur Richard Franklin erzählt da, vage nach einer Erzählung des Phantastik-Literaten H.P. Lovecraft (1890-1937), mit einigem schwarzen Humor von einer Familie, die sich zwar liebt, aber durchaus von der Gefahr eines Budenkollers in freier Natur bedroht ist; zugleich baut er mustergültig und fast klassisch Grusel auf, da der dampfende Meteorit vor dem Haus Merkwürdiges mit sich bringt: Das Obst im Garten wächst ungewohnt schnell, außerirdisch-fremdartige Insekten surren umher, der jüngste Spross der Familie hört die Stimme eines imaginären „Freundes“ aus dem Brunnen vorm Haus. Sogar die Tageszeiten scheinen zu verschwimmen. Die Realität ist nicht mehr das, was sie einmal war – ist sie vielleicht längst ein Traum?

Sehr gut: Die Doku „The Frankenstein Complex“

Unmerklich steigert der Film das Unbehagen und wird dann nach einer Stunde wirklich grausig – und optisch psychedelisch. Das ganze Grundstück scheint sich langsam aufzulösen in lila Licht, in Visionen eines anderen Planeten (die Heimat des Meteors?), tote Figuren leben wieder (sind sie Erinnerungen ihrer selbst?) – da geht der Film in die Vollen, übertreibt es vielleicht ein wenig, aber erklärt das Grauen erfreulicherweise nicht rational. Handelt es sich um eine außerirdische Invasion? Oder um einen Besuch, der schrecklich schief geht? Wer will das sagen? Zurück bleibt buntes Chaos, schimmernd in der titelgebenden „Farbe aus dem All“ – ein schönes Lila, das an den außerirdischen Schimmer in Alex Garlands meisterlichem Film „Auslöschung“ (zurzeit bei Netflix), der ebenfalls von einem Besuch aus dem All erzählt und sich als wunderbarer Partner für ein Doppelprogramm eignete.

Regisseur Richard Stanley. Foto: Koch Media

„Die Farbe aus dem All“ markiert auch die Wiederkehr eines lange Verschollenen: Es ist die erste Spielfilmregie von Richard Stanley seit 1996. Damals wurde der Filmemacher nach drei chaotischen Drehtagen bei seinem jahrelang vorbereiteten Herzensprojekt „Die Insel des Dr. Moreau“ mit Marlon Brando geschasst und ersetzt – eine traumatische Erfahrung, über die ein Kollege von Stanley 2014 eine abendfüllende Dokumentation drehte. Die vergangenen Jahre verbrachte Stanley in einer Hütte in den Pyrenäen und führte Touristen durch die Berge – das zumindest erzählt er in Interviews.

Zu sehen ist der Film auf DVD und Bluray bei Plaion und bei Amazon Prime.

Das war, ähnlich wie Hof damals, ein aufstrebendes junges Festival abseits der Kino-Zentren, das sich aber vorrangig um die nachkommende Generation gekümmert hat. Junge Leute mit einem jungen Kino.

Dem „Zweiten Gesicht“ attestieren Sie in Ihrem Buch „Schläft ein Lied in allen Dingen“ eine „quälende Länge“ – ist das nicht etwas harsch?

Naja, ich war halt Anfänger und hatte nicht sehr viel Praxis. Die Filmhochschüler heute drehen viel mehr Filme, kleine Produktionen schnell nebenher an der Hochschule und kommen so mit mehr Erfahrung in ihren ersten Spielfilm hinein. Ich war komplett überfordert als Regisseur und Autor. Ich hatte den fabelhaften Kameramann Helge Weindler, der später für Doris Dörrie gedreht hat, was mich aber vor Probleme gestellt hat, denn Ich konnte einige Fragen, die er hatte, gar nicht beantworten. Ich habe angefangen mit Studentenfilmen, in denen ich immer nur Großaufnahmen von einem Gesicht gefilmt habe, weil ich mehr als einen Schauspieler im Bild beim Inszenieren gar nicht beurteilen konnte. Mein Glück war, dass man damals längere Zeit die Möglichkeit hatte, Mist zu bauen. Aber ich weiß noch, dass Regisseur und Filmjournalist Eckhart Schmidt mich ein paar Jahre und ein paar Filme weiter warnte: „So, jetzt muss es aber mal klappen.“ In der Zeit der Fernsehserien bei der Bavaria habe ich mir dann immerhin eine gewisse Professionalität und ein schnelles Urteil am Set bilden können.

Sie schreiben im Buch auch, dass Sie sich früh vorgenommen haben, „keine Handschrift haben“ zu wollen. Wie ist das gemeint?

Ja, das war gegen das Autorenkino gerichtet. Vor der Generation, zu der ich gehöre, standen Fassbinder und Wenders im Rampenlicht. Und bei deren Generation hatten wir immer das Gefühl, dass der unbedingte Willen zur eigenen Handschrift den Filmen manchmal ein bisschen schadete. Wir waren eher auf der Suche nach Genrefilmen, nach Erzählkino und einer Normalität, auch in der Schauspielerführung – was mir lange überhaupt nicht gelungen ist. Es gibt diesen schönen Satz von Jean Cocteau, dass man keine künstlerische Handschrift haben wollen darf – aber dass einem das dann auf keinen Fall gelingen sollte. Insofern kann es natürlich absurderweise auch sein, dass gerade in den Defiziten und Fehlern, die „Das zweite Gesicht“ hat, doch eine eigene Handschrift vorgeprägt ist.

Haben Sie früher mit einem gewissen Neid nach Frankreich geschaut, wo man ein Starsystem hat und keine Berührungsängste mit dem Genrefilm, anders als hier?

Allerdings. Gerade beim Genrefilm ist der Unterschied arg. Die Franzosen hatten in den 1990ern ja mal ein paar Jahre Pause beim Polizeifilm, aber seit den 2000ern kommt bis heute wieder ein fantastisches Ding nach dem anderen. Kleine, oft unglaublich rabiat gedrehte Gangster- und Polizeifilme fürs Kino. Uns fehlen auch die Stars, die ein Genrekino dringend braucht. Jemand wie Götz George etwa hat bei „Die Katze“ damals allein schon mal eine Million Zuschauer mobil gemacht.

Verhindert bei uns nicht aber der allgegenwärtige „Tatort“ im Fernsehen, dass auch Krimis fürs Kino produziert werden?

In gewissem Sinn schon. Ich drehe ja auch „ Polizeirufe“ und „Tatorte“, das sind für mich die billigeren,die einfach zu finanzierenden Thriller. Wenn man dieses Genre nochmal ins Kino übertragen will, dann muss man die Filme über ein gewisses ästhetisches Level heben, damit das Publikum weiß, dass hier etwas anderes läuft als das, was jeden Tag im Fernsehen zu sehen ist. Eine hohe Finanzierung von Genrekino ist aber bei uns schwierig, weil es kein Zutrauen gibt, das war schon bei „Die Katze“ so und bei „Die Sieger“ noch mehr. Seither habe ich mich dann nicht mehr wirklich darum bemüht. Es ist schwer zu sagen, wie sich heute ein Kino-Genrefilm unterscheiden müsste von einem Genrefilm im Fernsehen. Die Versuche, die andere Leute seit den 1990er unternommen haben, so spannend sie waren, haben nicht wirklich die Schallmauer der Anti-Genre-Haltung durchbrechen können. Sogar Til Schweiger mit seinem Kino-„Tatort“, seinem Actionfilm „Schutzengel“ und mit seinem so großen Publikumsreservoir hat es nicht wirklich geschafft – wenn auch mehr als alle anderen. Es ist halt so: Nur die Komödie läuft noch in Deutschland. Andererseits gibt mir aber auch das Fernsehen die Chance, auf hohem Niveau zu erzählen, wie zum Beispiel bei „Im Angesicht des Verbrechens“.

Liefe solch eine Reihe heute bei Netflix? Sind die Streamingdienste eine Chance gerade für junge Filmemacher?

Ich kann die Streaming-Plattformen nicht einschätzen. Was ich dort sehe, zeigt mir bei den deutschen Produkten bislang keine Richtung, die mich interessiert. Es wird zwar gerade wie verrückt produziert, nachdem die Deutschen nach nur 20 Jahren internationalem Serienhype gemerkt haben, dass Serien interessant sein könnten. Aber jetzt ist der Hype schon fast wieder vorbei – ich sehe die Serie an sich eher schon auf dem absteigenden Ast.

Wie ist Ihr Verhältnis zur Filmkritik? Bei „Die Katze“ etwa wurde viel gemäkelt, das sei alles zu amerikanisch. Heute wird das ganz anders gesehen. Wie ernst nehmen Sie Filmkritik?

Das ist personenabhängig. Die Film- und vor allem die Fernsehkritik als Ganzes kann man zur Zeit nicht wirklich ernst nehmen, weil überwiegend filmisch ignorante Leute schreiben. Aber es gab immer und es gibt natürlich in Zeitungen und in sehr speziellen Internet-Blogs Leute, die einen mit ihren Kommentaren Kritiken zum Nachdenken bringen, auch wenn sie einem auf die Finger klopfen. Und wenn sie einen loben, hat es Hand und Fuß. Aber bei vielen Kritikern ist ja sogar das Lob blind, es werden inhaltliche Banalitäten belobigt. Das kann man nicht annehmen.

Sie sind seit 2012 in der Jury des Michael-Althen-Preises, der an den Filmjournalisten Michael Althen erinnert, mit dem Sie unter anderem den Filmessay „München – Geheimnisse einer Stadt“ gedreht haben. Da muss es doch bessere Texte geben?

Letztes Jahr gab es einen tollen Text von Oliver Nöding über Rolf Olsens Krimi „Blutiger Freitag“ von 1972, dem hätte ich so sehr einen Preis gegönnt . Das ist eine schöne Art von Schreiben über Film, temperamentvoll, leidenschaftlich, frech, modern, persönlich, mit viel Wissen über die Filmgeschichte, obwohl Nöding 30 Jahre jünger ist als ich. Das macht Hoffnung.

Sie haben viele Preise gewonnen – ist das nicht auch gefährlich? Zementieren Preise nicht das, was man tut, und hemmen die Experimentierlust?

Nein, man muss sich immer bewusst sein, dass Preise aufgrund der Jurybesetzungen häufig so gut wie nichts bedeuten – die Preis-Kriterien sind heute meistens themen- und nicht wirklich filmorientiert, und da muss man sich eher schämen wenn man was gewinnt.

Sie haben in Ihrer Zeit bei der Bavaria lange mit dem Produzenten Günter Rohrbach gearbeitet, der aus Neunkirchen stammt – wie ist Ihr Blick auf ihn heute?

Er ist eine ganz große Figur. Wir haben uns über die Jahre und ein halbes Dutzend Filme lang ja auch heftig aneinander gerieben, aber ich habe ihm viel zu verdanken, weil er mich aus dem Vorabendserien-Dasein zum Kinofilm gebracht hat. Der Vorschlag, dass ich „Die Katze“ machen sollte, kam von ihm. Er hat schwierige Finanzierungen zusammenbekommen, und wenn die zu knapp waren, hat er sich trotzdem getraut, den Film zu machen. Er wollte Publikumsfilme und hohe Qualität zusammenbringen, wie bei Petersens „Boot“, da war er bahnbrechend, nicht nur bei der Bavaria. Man hatte damals ja die Vorstellung und den Wunsch, dass kommerzielle Filme auch möglichst gut werden sollen. Ich stelle Günter Rohrbach ebenbürtig neben Bernd Eichinger – mindestens.

Ihr Polizeifilm „Die Sieger“ war 1994 für einen deutschen Film sehr teuer, hat dann kein Publikum gefunden, und die Kritiken waren auch schlecht. Wie weh tut das?

Das war ein Niederschlag, aber da müssen die meisten Regisseure im Laufe ihrer Karriere ja durch. Ich wollte in jeder Hinsicht hoch hinaus damit, da kriegt man – nicht immer zu Unrecht- was auf die Ohren. Und vielleicht war es auch überraschend, dass der Film quasi nur zum Schein ein Polizeifilm st, gleichzeitig eher ein Gespensterfilm über die schaurige „Hoch die Tassen“-Bundesrepublik der 1990er. Ich habe „Die Sieger“ immer sehr geliebt wie ein widerborstiges Kind, und ich halte vieles daran für gelungen – aber nicht alles. Auf der Berlinale läuft er jetzt in der „Classics“-Reihe nochmal in einem Director’s Cut, zwölf Minuten länger, mit unter anderem zwei grossen Szenen, die sehr wichtig, aber jetzt erstmals im Film zu sehen sind.

Vielleicht ein gewagter Spagat – aber mich hat die Rezeption an die von John Carpenters „Das Ding aus einer anderen Welt“ erinnert: vernichtende Kritiken, ein Flop – und Carpenter war, anders als Sie, danach nicht mehr ganz derselbe.

Ich wusste nicht, dass die Kritiken damals so schlecht waren. Ich finde den Film fantastisch, das ist einer seiner allerbesten. Aber es ist oft so bei sehr guten, bei großen Regisseuren, dass die Filme, die den größten Erfolg hatten, gar nicht unbedingt ihre besten sondern eher die -für ihre Verhältnisse-mittelmäßigen waren. Und dass die untergegangenen, beschimpften Film auf Dauer die stärksten sind.

Sehen Sie das bei sich auch so?

Nein, das will ich auf mich nicht anwenden, weil ich mich eher in so einem cineastischen Mittelmaß verorte. Ich tue, was ich kann, und lerne immer noch dazu.

Vor 20 Jahren haben Sie mit Heiner Lauterbach den Film „Der Skorpion“ gedreht, für viele einer ihrer besten Arbeiten – werden Sie mal wieder zusammenarbeiten?

Wir hatten das geplant – eine sehr gute Kiez-Serie, die Nikolai Müllerschön geschrieben hat. Das wollten wir machen, aber im Moment ist die Finanzierungslinie etwas abgeschnitten.

Müllerschön hat mit Lauterbach den rauen Krimi „Harms“ gedreht – ist das eine Art Kino, von dem Sie sich wünschen, es gäbe mehr davon?

Natürlich, „Harms“ fand ich absolut herausragend. Ein Film, der plötzlich da war – im Grunde habe ich ihn nur auf DVD wahrgenommen, weil er so schnell aus dem Kino wieder verschwunden war. Furchtbar. Auch da haben sich leider einige Filmkritiker wenig mit Ruhm bekleckert, weil sie nicht gemerkt haben, was für eine Kraft und Melancholie in diesem schönen Film steckt. Es kann aber auch sein, dass das Schauen aufs Kino sich verändert hat. Dass bestimmte Qualitäten, die man in einem Film lesen könnte, sogar eher störend wirken. Das Publikum möchte den denkbar schlichtesten Flow. Niemand will sich mehr Mühe machen im Kino, das Leben ist schon zu schwierig. Und wenn ein Film dann auch noch maue Kritiken bekommt, dann hat er schnell gar keine Chance mehr.

Wie schauen Sie sich eigentlich Filme an? Vor allem im Kino?

Nein. Im Kino interessiert mich momentan wenig wirklich vital. Ich schaue DVD. Einen großen Beamer habe ich nicht, ich muss gestehen, dass ich manche Filme sogar am Laptop schaue. Als Student hatte ich einen winzigen Schwarz-Weiß-Fernseher, auf dem habe ich Kavallerie-Western von John Ford gesehen – ich bin so nahe rangekrochen, bis das Monumental Valley wieder groß war.

Christopher Lee 1957 in „Frankensteins Fluch“. Foto: Hammer Films

Vampirzähne in Nahaufnahme, wogende Busen in engen Korsetten – und Blut, das so rot leuchtet wie frisch gekochte Erdbeermarmelade. Das waren die Insignien der britischen Produktionsfirma Hammer, die vor allem in den 1950ern und -60ern eine Marke für sich waren: Mit ihren Schauermärchen, so liebevoll ausgestattet wie mit drastischen Effekten garniert, waren sie eine Zeitlang ein großer Fisch im filmischen Karpfenteich, amerikanische Verleihe nahmen die Hammer-Filme nur zu gern in ihr Programm.

Die schön betitelte Dokumentation „Dark Glamour“ von Jerome Korkikian zeichnet die Geschichte der Firma nun nach: flott montiert, bunt mit Filmausschnitten illustriert und mit interessanten Gesprächspartnern (wenn auch mit meist sehr kurzen Statements). Mit der Krönung von Elisabeth II. 1953 beginnt es, die britische Nation sitzt kollektiv vor dem Fernseher, der sich als neues Massenmedium durchzusetzen beginnt. Die Kinos, Studios und Produktionsfirmen schauen in die Röhre. Unter ihnen eine kleine Firma namens Hammer, die sich seit den 30er Jahren auf dem Markt behauptet. Doch die Geschäfte laufen immer schlechter, und so setzt die Firma ihre letzte Hoffnung 1955 auf einen kleinen Gruselfilm in Schwarzweiß: „Schock“ („The Quatermass Experiment“), der von einem Astronauten erzählt, der aus dem All zurückkehrt und sich zu etwas verwandelt, das man durchaus als „shocking“ bezeichnen kann.

Der Film füllt mehr oder weniger überraschend die Kinos, Hammer gibt sich ganz dem Grusel hin und holt klassische Figuren des „Gothic Horror“ aus der Gruft: Dracula und seinen Gegenspieler Van Helsing, außerdem den chirurgisch hochbegabten, wenn auch ethisch unterentwickelten Baron Frankenstein und die Kreatur, die er aus Leichenteilen zusammenschraubt und -näht. Diese Paare werden gespielt von Peter Cushing und Christopher Lee, den prägenden Darstellern Hammers. Sie geben den Filmen viel Würde und Klasse, die ansonsten wenig zimperlich sind in Sachen Blut und Erotik. „Das Studio ignorierte den guten Geschmack“, heißt es in der Doku. Filmhistoriker und Hammer-Kenner Marcus Hearn fasst den Aufschwung der Firma so zusammen: Mit „Schock“ kam der Horror, mit „Frankenstein“ die Farbe, mit „Dracula“ die schwüle Erotik. Für Regisseur John Carpenter, der die Hammer-Filme liebt und „Die Mumie“ als ihren optisch schönsten schätzt, kam als Amerikaner noch eine britische Komponente hinzu: „Mit englischem Akzent klang das Ganze viel seriöser und ernster.“

Christopher Lee 1958 im Meisterstück „Dracula“. Foto: Hammer Films

Eine Zeitlang geht alles gut: Die Firma arbeitet in den familiären Bray-Studios vor sich hin, in liebevollen, auf alt getrimmten Bauten, bis ausgerechnet ein Engländer in Amerika den Horrorfilm revolutioniert: Alfred Hitchcock mit „Psycho“. Die Angst lauert jetzt in der Gegenwart (und in der Dusche). Hammers Schauermärchen wirken auf einmal etwas altmodisch – die Firma steuert mit ein paar in der Gegenwart spielenden Psychothrillern gegen, aber das ist nicht ganz ihr Terrain. Auch mit der Steinzeit versuchen sie es. „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ konfrontiert knapp bekleidete Urzeitmenschen mit Stop-Motion-Riesenechsen. Carpenter ist heute noch begeistert: „Raquel Welch im Bikini und dazu Plastikdinosaurier – was wollen Sie denn sonst noch?“

Raquel Welch 1966 in „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“. Foto: Hammer Films

Von der Produktion „Captain Kronos – Vampirjäger“ erhofft man sich den Auftakt einer ganzen Reihe, wie Hauptdarsteller Horst Janson („Der Bastian“) erzählt, aber dazu kommt es nicht, der Film kommt zu schlecht an. Auch die Kreuzung von Blutsaugerei und dem gerade erfolgreichen Karate-Kino in „Die sieben goldenen Vampire“ bleibt ohne Nachhall. Der größte Nagel aber wird 1973 in Hammers Sarg geklopft: „Der Exorzist“ schockiert mit Tabubrüchen, wird ein enormer Hit – und ist eine Produktion des US-Studios Warner Brothers, das bisher die Hammer-Filme mitfinanzierte. Jetzt weiß Warner selbst, wie es geht und dreht den in Richtung Britannien führenden Geldhahn ab. Oder wie Carpenter es sagt: „Hammer waren bei vielem die Ersten. Und dann hörten sie irgendwann auf, die Ersten zu sein.“ Das Studio müht sich noch ein paar Jahre ab, 1979 entsteht der letzte Film. 2007 aber exhumieren neue Investoren die Idee, kaufen die Marke (und das lukrative Filmarchiv); auch einige Filme wie „The Woman in Black“ entstehen, die weniger auf Schocks setzen denn auf guten alten Schauer.

Die Doku „The Frankenstein Complex“

Der Doku „Dark Glamour“, so vergnüglich sie auch ist, hätte man gerne mehr Laufzeit gewünscht als seine schnell vergänglichen 55 Minuten. Wenn schon Regisseure wie Dario Argento, Darstellerin Caroline Munro und der stets trockenhumorig unterhaltsame John Carpenter dabei sind, will man etwas mehr von ihnen hören; auch von Horst Janson hätte man gerne mehr erfahren – nicht zuletzt, wie er als deutscher Darsteller überhaupt zum Star einer Hammer-Produktion wurde. Immerhin: Man wird Zeuge, wie gut Christopher Lee in einer gallischen TV-Sendung Französisch spricht.

Der Neuanfang der Marke Hammer wird am Ende zwar erwähnt und mit ein paar Filmausschnitten bebildert, aber da hätte man gerne mehr erfahren. Eine Fortsetzung des Themas oder auch eine 90-Minuten-Fassung auf DVD wäre sehr willkommen.

„Volt“ zeigt einen Staat, der am Ende ist. Wie weit liegt das für Sie in der Zukunft?

Im Film blenden wir den Satz „In naher Zukunft“ ein. Ich wollte nicht von einer bestimmten Zukunft an einem bestimmten Ort erzählen. Unsere heutige Gegenwart sollte noch erkennbar sein, der Film ist sozusagen eine mögliche Konsequenz des heutigen Szenarios.

Der Film reduziert die Welt auf wenige Schauplätze.

Er ist stilistisch vollkommen überhöht, ich wollte das so darstellen wie im Comic. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die wir nicht zeigen. Die nahe Zukunft entsteht für mich durch die Reduktion. Man hört von außen das Gegrolle und das Gedonner der Welt, man sieht aber nur die Welt der Polizisten und die der Transitbewohner. Ansonsten sieht man nur rauchende Schlote, Industrie, Maschinerie. Man kann sich vorstellen, wie sich die Zustände verhärtet haben und wie diese Welt ist, in der die Leute leben. Ich wollte auf keinen Fall ein Flüchtlingsdrama machen, da gibt es ja schon so viele. Es geht um eine Welt, in der sich viele Menschen Wohnraum, Bildung und Gesundheit nicht mehr leisten können, diese Tendenz gibt ist ja da. Das schafft klare Fronten, die wir hier zeigen. Da gibt es die Transitzone, dann die „gated communities“, in der die Leute versuchen, das sogenannte normale Leben zu konservieren, und die Polizisten. Die sind eigentlich arme Schweine, aber weil sie ihren Kopf hinhalten, bekommen sie auch ihr Häuschen mit Gartenparzelle und dürfen Teil dieses konservierten Lebens sein.

Was werden Polizisten von dem Film halten? Sie sind arme Würstchen, manchmal wirken sie aber auch abgestumpft und rassistisch.

Die Frage wurde auf den Festivals, wo der Film lief, schon öfter gestellt – und ich habe keine Ahnung. In München war einer von einer USK-Spezialtruppe bei einer Vorführung dabei, der fand den Film ziemlich gut. Ich will die Polizisten auf keinen Fall per se als Rassisten bezeichnet sehen. Der Jargon ist natürlich krass – Blackies, Bimbos, Zigeuner – das sind rassistische Begriffe. Aber da die Polizisten täglich sozusagen an der Front sind, ist das ein Automatismus. Ich glaube auch nicht, dass bei der Polizei nicht manchmal so gesprochen wird. Das ist aber nicht Ausdruck einer politischen Haltung.

Am Ende geht Volt und lässt das ganze System zurück – was wird denn aus ihm?

Schwer zu sagen. Er hat ja nichts anderes gelernt. Es gibt für ihn keine wirkliche Läuterung, keine neue Perspektive. Er ist ein Geächteter, aber wichtig ist es, wie es emotional für ihn weitergeht. Volts Welt ist eine völlig erkaltete ohne Emotionen, was die Tat nicht weniger schrecklich macht. Im Grunde ist es allen egal, ob da noch ein weiterer Transitbewohner sein Leben verliert. Hätte Volt den Mord am Anfang gestanden, wäre vielleicht gar nicht viel passiert. Aber das Schuldgefühl hat ihn nicht mehr losgelassen – in dieser Welt ist Schuldgefühl für ihn enorm irritierend. So grausam das klingen mag – aber durch sein Martyrium hat er am Ende spüren können, dass er doch noch ein Mensch ist. So verroht die Welt sein mag, empathische Gefühle können sich immer durchsetzen.

Kritik zu „Die Theorie von allem“

Gab es einen speziellen Ausgangspunkt für den Film?

Es dauert ja ewig, bis so ein Film fertig ist, was vor allem an der langen Drehbuchentwicklung liegt. Aber nach „Gegengerade“ wollte ich unbedingt einen bewusst politischen Film machen, auch wenn Filme im Grunde ja immer politisch sind. Ich wollte ursprünglich, wegen der Lage meiner saarländischen Heimat an der französischen Grenze, ein Szenario schreiben, dass sich an die Pariser Unruhen 2005 anlehnt. In meinem Entwurf bringt ein Mann an der Grenze einen Mann um und löst in Deutschland dadurch soziale Unruhen aus wie in Paris 2005. Die Gegenwart hat das aber immer wieder eingeholt, so dass wir es angleichen mussten. Die Grundidee war aber immer, dass in Deutschland wieder Grenzzäune errichtet werden, dass kontrolliert wird und man von dem offenen Europa wieder wegkommt. Ich kam immer wieder zu dem Thema, wenn ich in Saarbrücken an den alten Grenzstationen an der Goldenen Bremm vorbeigekommen bin und mir vorstellt habe, wie das wäre, wenn die die wieder öffnen.

Ausschließen kann man da ja nichts.

Die politischen Verhältnisse sind abgefahren, die Stimmung generell total aufgeheizt. Die Wahl von Donald Trump ist natürlich furchtbar, aber es nervt mich, dass alle so tun, als hätte man das nicht ahnen können. Alle sind jetzt wahnsinnig pikiert über den grassierenden Hass – aber ist doch klar, wenn sich jeder Idiot bei Facebook auskotzen kann. Der Hass und die Gewalt waren ja immer schon da.

„Die Weibchen“ – Uschi Glas und die brennenden BHs

Gab es filmische Vorbilder für „Volt“? Ich musste ein paar Mal an John Carpenter denken, an „Assault“ oder „Die Klapperschlange“.

„Die Klapperschlange“ ist natürlich großartig, den Film würde ich immer als Vorbild akzeptieren. Die Figur Snake Plissken ist ein Mega-Antiheld. Den zweiten Teil, den viele ja nicht mögen, finde ich auch gut. Allein für den letzten Satz „Willkommen in der Steinzeit“ lohnt der sich. Was mich aber auch inspiriert hat, war „Children of Men“ mit einer Welt, in der keine Kinder mehr geboren werden. „Blade Runner“ ist auch fantastisch, weil er eine Welt in völliger Dunkelheit entwirft. Meinen Film wollte ich stilistisch auch überhöhen – die Möglichkeit, fliegende Autos wie in „Blade Runner“ zu bauen, hatten wir natürlich nicht. Wir wollten eine Art Retro-Futurismus erschaffen, nicht auf Grundlage der Frage „Was werden wir in der Zukunft noch alles haben“, sondern: „Was werden wir alles nicht mehr haben?“.

Die elektronische Musik und das Sound-Design von Alec Empire sind sehr effektiv.

Das war eine spektakuläre Arbeit. Er ist ein Wahnsinniger im besten Sinne des Wortes. Er hat das in vier Wochen durchkomponiert und der Welt des Films wirklich einen ganz eigenen Klang gegeben.

Wie groß war die Produktion?

Das Ganze war extrem sportlich. Wir haben gut drei Wochen gedreht, das ist sehr wenig, da muss man schon kämpfen. Aber ich bin der Letzte, der sich bei einer Kinovorführung hinstellt und jammert, wie hart die Bedingungen waren. Am Ende ist man immer nur dem Werk Rechenschaft schuldig – und dem Publikum ist die Zahl der Drehtage ja egal. Man muss mit dem auskommen, was man hat.

Das Gebäude am Ende mit dem Bundesadler – wo steht das denn?

Danach fragen so viele. Das ist das ehemalige Flughafengebäude in Ossendorf in Köln. Das Ende der Welt liegt also in Nordrhein-Westfalen.

Es wurde auch in Neunkirchen gedreht, an den alten Hochöfen?

Ja klar, als Saarländer erkennt man das – aber, wie gesagt, ich wollte den Film nirgendwo verorten.

„Volt“ ist bei einigen Streaming-Anbietern zu sehen.

DVD und Bluray bei Lighthouse Home Entertainment

Alec Empires Filmmusik ist auf CD erschienen.

Alle Fotos: Felix Gemeiner/Augenschein Filmproduktion

© 2024 KINOBLOG

Theme von Anders Norén — Hoch ↑

Neueste Kommentare