Zu Beginn treten sich die Touristen noch auf die Füße, fließen wie eine Welle des Fremdenverkehrs durch die Gassen Venedigs und werden quer über den Markusplatz gespült. Doch einige Filmminuten später ist Venedig eine ganz andere Stadt, wie in einer anderen Welt. Menschenleer, still, wie im Winterschlaf – Venedig im Corona-Lockdown. Denn als Regisseur Andrea Segre zu Dreharbeiten nach Venedig reist, gerät er in die Pandemie und sitzt von Februar bis April 2020 fest.

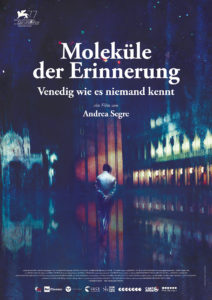

Eigentlich wollte er sich dokumentarisch mit dem Tourismus in der Stadt beschäftigen, so aber ist mit „Moleküle der Erinnerung“ ein ganz anderer Film entstanden, der nebenbei „Venedig, wie es niemand kennt“ zeigt, wie der zweite Teil des deutschen Titels verheißt. Dabei belässt es Segres Werk aber nicht bei eindrücklichen Bildern von einer in dieser Form unbekannten Lagunenstadt, es will auch kein filmisches Corona-Tagebuch sein – auch wenn es durchaus ein Stück Zeitdokument aus der Pandemie ist. „Moleküle“ ist eine sehr eigene und reizvolle Verbindung von Außenwelt und Innenleben, von Stadtporträt und Blick auf die eigene Geschichte.

Denn der früh gestorbene Vater des Regisseurs kam aus Venedig, hat die Stadt immer geliebt; diese Faszination konnte der Sohn nie ganz nachvollziehen – heimelig war Venedig für ihn nie. Segre, mit anderen filmischen Plänen angereist, aber nun im Lagunen-Lockdown, spürt dem Leben und auch dem Tod des Vaters nach. Der war zwar liebevoll, hat stets aber eine gewisse Distanz zum Sohn gehalten, war oft mit sich beschäftigt – womöglich kein Wunder, litt er doch seit seiner Kindheit an einer Herzkrankheit und war sich bewusst, dass die ihn möglicherweise früh und ohne Vorwarnung umbringen wird.

Diese lebenslange, wenn auch nicht lieblose Distanz schmerzt den Sohn bis heute – doch das lässt er nicht in eine filmische Nabelschau münden, macht kein Befindlichkeitskino. Sein Film wirkt wie ein freischwebender Essay, er verbindet die Bilder des leeren Venedig mit alten Super-8-Aufnahmen des Vaters aus der Stadt der 1960er Jahre, mit vorgelesenen Briefen zwischen Sohn und Vater, Familienfotos und den Gedanken des Filmemachers aus dem Off. Wie ging sein Vater sein Leben an, von dem er wusste, dass es kein langes sein würde? Was bleibt, wenn wir sterben? Sind wir mehr als reine Materie? Und hat der Vater etwas geahnt, als er sich einen Tag frei nahm, um den mit seinem Sohn zu verbringen? Denn dies war die letzte gemeinsame Zeit der beiden.

Leben, Tod, Venedig und Tourismus

Parallel dazu streift Segre durch Venedig, sammelt Eindrücke; er spricht mit einem Fischer, der seine Arbeit als nahezu heiliges und meditatives Ritual empfindet, begleitet weibliche Gondoliere, die endlich einmal in Ruhe auf dem Wasser ihre Kreise ziehen können, jenseits der üblichen Touristen-Invasion – in der Stadt standen sich, vor Corona, 40 000 Bewohner Touristen in jährlich zweistelliger Millionenhöhe gegenüber. Nicht immer bringt Regisseur Segre diese Erzähl- und Gedankenstränge elegant in Einklang, da gibt es einige Brüche zwischen Familien- und Stadtgeschichte, zwischen Historie und Philosophie. Dennoch ist „Moleküle der Erinnerung“ ein faszinierender Film, der in aller Ruhe aber ohne Längen dahinfließt, während Segre auf der Tonspur sich sonor raunend Gedanken macht über Leben, Tod, Venedig und Tourismus. Dass er die selbst gestellten Lebensfragen nicht beantworten kann und das gerne zugibt, spricht nicht gegen ihn. Das Leben an sich ist eben, stellt Segre fest, so wie der abendliche Nebel in Venedig: ein wissenschaftlich erklärbares Phänomen, zugleich aber doch rätselhaft.

Neueste Kommentare