Vater Takumi (Hitoshi Omika) und Tochter Hana (Ryo Nishikawa) in der Natur, die ihr Dorf umschließt. Foto: Pandora Film

Beginnen wir mit dem Ende. Das wird überraschen, verstören, vielleicht ratlos zurücklassen. Regisseur und Autor Ryusuke Hamaguchi ist eben kein Mann eines formelhaften oder überraschungsarmen Kinos. Sein oscarprämierter Vorgängerfilm „Drive my Car“ war ein dialogreiches Drama, in dem er seinen Figuren auf den Grund ging und sich dafür drei Stunden Kino-Zeit nahm, die einem nicht zu lange erschienen. „Evil does not exist“ nun zieht einen sogartig sofort hinein, mit einer Fahrt der Kamera, die Baumwipfel von unten zeigt, so als schaue man beim Wandern unentwegt nach oben – oder als werde man auf dem Rücken liegend durch den Wald getragen, auf einer Bahre vielleicht, oder in einem offenen Sarg. Knapp vier Minuten ohne Schnitt und mit konstanter Unten-nach-oben-Perspektive zeigt der Film die Natur, begleitet von einer Streichermusik, die so schön wie melancholisch ist. so zart wie kraftvoll. Hier am Waldrand leben Takumi und seine Tochter Hana, sie sind Teil der Gemeinschaft des Dorfes Mizubiki – nicht allzu weit entfernt von Tokio, aber doch wie in einer anderen Welt.

Quellwasser für den Nudelteig

Das Leben hier ist ruhig und steht im Einklang mit der Natur, so gut es eben geht, wenn Menschen im Spiel sind. Takumi, der sich selbst als „Handlanger“ bezeichnet, schöpft reinstes Quellwasser in einen Kanister – das Lokal des Dorfs nutzt es für den Nudelteig – und pflückt dafür auch wilden Wasabi. Am Nachmittag holt er seine Tochter von der Schule ab; wenn er zu spät kommt, was öfter passiert, wandert sie durch den Wald nach Hause. Die beiden sind, das darf man annehmen, glücklich mit diesem Alltag, diesem Gleichlauf der Dinge. Doch der droht aus dem Rhythmus zu kommen: Eine Firma in Tokio plant hier ein „Glamping“-Gebiet, einen luxuriösen Campingplatz. Das Dorf ist beunruhigt – bisher ist man ohne erholungsbedürftige Städter sehr gut ausgekommen; die Auswirkungen auf die Natur sind nicht absehbar – und die Informationen der „Glamping“-Planer weder völlig glaubhaft noch detailliert durchdacht.

Mit „Drive my car“ gewann er 2022 einen Oscar: der japanische Regisseur und Autor Ryusuke Hamaguchi (45). Foto: Pandora

Regisseur/Autor Hamaguchi lässt hier, vereinfacht gesagt, Großstadt auf Dorf prallen, urbane Hektik auf ländliche Ruhe, ungebremsten Kapitalismus auf gebremstes Interesse an Kapital. Nur: „Evil does not exist“ ist dabei weder simple Öko-Parabel noch schlichte Kapititalismus-Kritik. Das Böse an sich gibt es nicht, sagt uns der Filmtitel (sofern man ihm glauben mag); wobei das „not“ im Vorspann mit knalligem Rot betont wird. Was aber nicht bedeutet, dass niemand etwas Böses tut, je nach den Umständen.

Die beiden „Glamping“-Abgesandten aus Tokio sind keine Unmenschen, sondern einfach kleine Rädchen im großen Prozess. In der zentralen Szene, als die beiden ihr Projekt vorstellen, werden sie von den Bewohnern verbal auseinandergenommen – jede Frage, ob nach dem Standort des Klärtanks oder den Arbeitszeiten des Campingplatzwächters, trifft ins Schwarze. Die Firma hat allzu hektisch geplant, drängt doch die Zeit, da sie noch ein paar Corona-Zuschüsse abgreifen will. Es ist ein filmisches Kabinettstück, wie hier eine scheinbar schlichte Sequenz in einem mausgrauen Gemeindehäuschen, wo (meist) in aller Ruhe unter anderem über Kläranlagen diskutiert wird, zu einer enorm aufregenden, viertelstündigen Szene wird; jedes Wort, jeder Blick zählt.

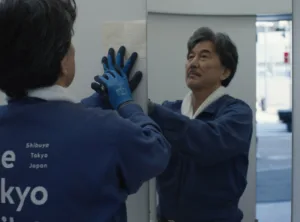

Toilettenputzen in Tokio: „Perfect Days“ von Wim Wenders

Auf Anweisung des „Glamping“-Chefs in Tokio versuchen die Gesandten, den „Handlanger“ Takumi sozusagen mit ins Boot zu nehmen und bieten ihm eine Stelle am Campingplatz an. Doch die Situation ändert sich schlagartig und führt zu jenem Ende, über das man lange grübeln kann. Ob man dieses nun für gelungen hält oder nicht: „Evil does not exist“ ist ein herausragender Film, der bei aller Betrachtung der Natur keiner Öko-Romantik verfällt – anders als ein „Glamping“-Abgesandter, für den in einer tragikomischen Szene der kurze Akt des Holzhackens zu einem Erweckungserlebnis wird: Fortan will er sein Leben abseits der Großstadt in der Natur verbringen.

„Ein Werk darf auch verschwinden“

Entstanden ist der Film ungewöhnlich: Hamaguchi hatte ursprünglich geplant, nur Naturszenen als Bebilderung für eine Performance der Komponisten Eiko Ishibashi aufzunehmen. Das Projekt wuchs, er schrieb ein Drehbuch – das Ergebnis waren dann die Performance-Unterlegung „Gift“ und der Spielfilm „Evil does not exist“. Ishibashis Musik ist im Film nicht oft eingesetzt, aber wenn, dann mit Wucht, nicht als Bild-Illustrierung, sondern eher als tragisch umflorter Kommentar, vielleicht als Verkörperung der Natur selbst? Beim Anfang des Films jedenfalls reißt sie schlagartig ab — sobald ein Mensch ins Bild kommt.

„Evil does not exist“ läuft im Saarbrücker Filmhaus, außerdem Sonntag, 12.5., 19 Uhr in der Kinowerkstatt St. Ingbert.

Hamaguchis Film „Drive my car“ ist zurzeit in der Mediathek von Arte zu sehen.

Neueste Kommentare